Данный материал готовился как ответ на статью группы «/spichka» (далее «Спичка») о научном централизме. Я надеялся, что выйдет ответ от редакции LC, однако, не дождавшись, решил описать собственное видение организационного принципа и теоретических вопросов вообще.

Введение

30 мая 2020 года в интернет-журнале «Спичка» вышла статья, направленная против научного централизма (далее — НЦ), организационного принципа LC. Коллектив авторов обрушился с сокрушающей и уничтожающей критикой на позиции, о приверженности которым до конкретной формализации принципов НЦ заявлял сам.

Что ж, теперь необходимо разобраться, получилось ли у «Спички», как было заявлено, похоронить НЦ. Постараемся разобраться, как же вышло, что редакция журнала занесла нож над научным централизмом, но, ударив, изрядно исполосовала марксизм.

Редакция «Спички» в своей статье ведёт атаку на НЦ по двум направлениям:

- Пытается доказать несостоятельность идеи научного централизма вообще, принципиальную невозможность построения партии и любой организации на основе научного знания. Здесь, таким образом, критикуется основное сущностное содержание НЦ. Аргументами здесь служат различного рода «новые интересные» теоретические изыскания.

- Критикует конкретную форму реализации научного централизма в LC. Аргументами для данной линии критики служат примеры неудач организации, рассуждения об отчуждении и так далее.

Эти две линии критики плотно переплетаются: одна служит опорой и доказательством для другой. Разберём же, что нам предлагает «Спичка». А затем рассмотрим, что стоит за разными формальными подходами к организационному принципу.

Поскольку любая качественная критика подразумевает предложение более логичной и последовательной системы взамен критикуемой, материал будет сопровождаться значительным количеством пояснений теоретического характера. Эти пояснения чрезвычайно важны в контексте общего понимания статьи.

«Приготовьтесь, это будет сложно, но оно того стоит».

В защиту диалектики

Редакция «Спички» в своей статье без конца упрекает LC с его научно-централистскими позициями в метафизичности, надо полагать, в противовес своим диалектическим взглядам. Постараемся же понять, на чьей тут стороне диалектика. Для этого нам придётся разобраться, что есть диалектика, то есть какое понятие стоит за этим словом в марксизме.

Диалектической, отражающей противоречивый характер развития, свою философию полагал Г. В. Ф. Гегель — в противовес предшествовавшей ему метафизической философии. У классиков марксизма слово «диалектика» часто использовалось и в качестве нестрогого синонима для обозначения марксистской философии вообще. В позднесоветском марксизме, в частности, у В. В. Орлова, на философском наследии которого главным образом будут основываться мои дальнейшие теоретические построения, словом «диалектика» обозначается уже марксистская теория развития, противопоставляемая метафизическим теориям развития, не улавливающим законы развития во всей полноте.

Объясним подробнее.

Философия марксизма есть диалектический материализм. По отношению к предмету исследования в философии марксизма проводится разделение на онтологию (теорию о наиболее общих закономерностях материи) и гносеологию (теорию и метод познания). В соотношении онтологии и гносеологии как соответственно абстрактно-всеобщей теории мира и частной теории, описывающей законы отражения социальной формы этого мира, материалистически разрешается основной вопрос философии.

Частью онтологии марксизма является абстрактно-всеобщая теория развития (абстрактно-всеобщая диалектика). Три её закона должны быть известны любому начинающему марксисту, но всё же напомним:

- Закон единства и борьбы противоположностей.

- Закон единства качественных и количественных изменений.

- Закон отрицания отрицания.

Первый закон, составляющий, по выражению В. И. Ленина, «ядро диалектики», описывает источник развития и ухватывает наиболее глубокую объективную сущностную закономерность, доступную для человеческого сознания. Второй описывает характер развития на его более ограниченном этапе: изменения в количестве после пересечения границ меры приводят к изменению в качестве. Третий описывает характер развития вообще, в целом отражая попеременное превалирование противоположностей в процессе развития противоречия.

Бесконечная материя содержит внутри себя бесконечное количество развивающихся вследствие самых разнообразных противоречий предметов и явлений. Есть общие, частные, внутренние, внешние и др. относительно выбранного предмета или явления противоречия. Находясь в разнообразных связях, противоречия могут исчерпывать себя вследствие развития предмета, подавляться развитием чего-то другого, либо проявляться в более частных противоречиях.

Именно в силу такого многообразия взаимосвязанных процессов, в единстве которых представлен сложный процесс развития материи, многим всеобщий диалектический характер развития может казаться неочевидным. Это хорошо понимал, например, В. Орлов.

«„Ахиллесова пята“ традиционных законов диалектики заключается в том, что они объясняют развитие вообще… Физическое, химическое, биологическое, человек, сознание выступают в такой диалектике как примеры действия законов диалектики»1 .

Для преодоления этого недостатка Орлов предложил конкретизировать теорию развития. Им была предложена концепция единого закономерного мирового процесса, в рамках которой он изложил законы конкретно-всеобщей диалектики. Далее мы отчасти затронем и эту теорию.

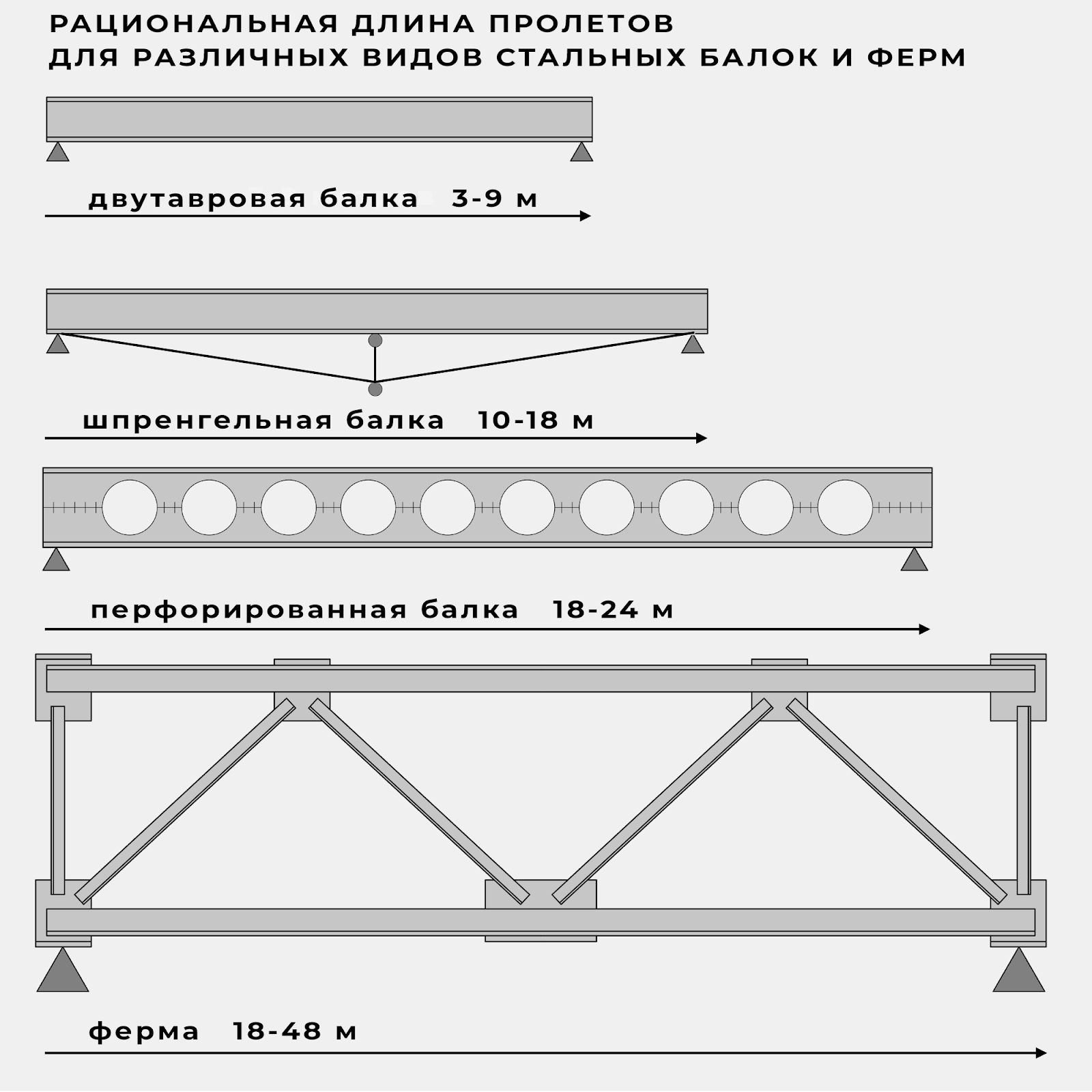

Рассмотрим диалектические законы на конкретных примерах. Для большей наглядности сперва проанализируем эволюцию однопролётной строительной балки.

По мере развития и роста производительных сил человечества возрастала потребность в создании всё больших искусственных пространств. Необходимо было перекрывать всё большие пролёты. Для перекрытия относительно малых пространств поначалу вполне хватало использования однопролётных балок сплошного массивного сечения, однако бурное развитие промышленности при капитализме и, соответственно, возрастающие потребности этой промышленности привели к созданию так называемых балок изящного сечения, прародителей современных профилированных балок. Впоследствии по мере увеличения пролёта, а значит, и поперечной нагрузки, стали возникать балки переменного сечения с отверстиями перфорации для облегчения. Следующим шагом стало использование шпренгельных балок, позволявших перекрывать ещё больший пролёт. Наконец, в итоге балка приходит в своём развитии к собственному отрицанию, превращаясь в строительную ферму, качественно отличный элемент конструкции, который, в отличие от балки, воспринимает поперечную нагрузку не за счет изгиба, а за счет центрального продольного сжатия и растяжения стержней.

Диалектическим противоречием, послужившим источником для развития однопролётной балки в ферму, является «борьба» между собственной массой строительного элемента и его несущей способностью. Простое увеличение сечения конструктивного элемента с определённого момента перестаёт давать ожидаемый прирост несущей способности, так как та «съедается» за счёт возрастания напряжений по длине элемента из-за утяжеления на каждом участке длины.

Развитие вследствие этого противоречия происходит таким образом: для увеличения несущей способности конструктивного элемента мы вынуждены увеличить его линейные размеры, при этом как можно значительнее сократив массу за счет удаления балластных зон, и поэтому материал конструкции вынужден всё более «концентрироваться» вокруг траекторий нагрузки. Такое количественное изменение в итоге переходит в новое качество, то есть приводит к появлению новых, более сложных, типов строительных конструкций и конструктивных систем.

Общее развитие строительных конструкций по мере увеличения покрываемого или перекрываемого пролёта происходит по закону отрицания отрицания: вначале вместо плиты перекрытия получаем балочное перекрытие, потом вместо балок перекрытия — фермы. Это противоречие обусловливает развитие строительства по пути всё большего разделения конструкций на ограждающие и несущие, на «кожу» и «кости». В русле такого развития лежит рост использования каркасных конструктивных схем.

Это же противоречие определяет тенденции развития современной высотной архитектуры. Мы уже сейчас можем наблюдать — и в дальнейшем этот процесс будет лишь усиливаться, — что на смену точечным небоскрёбам приходят так называемые здания сложной макроструктуры, позволяющие увеличить этажность до недосягаемой для обычных небоскребов величины. В сущности, происходит переход от конструктивной схемы жёстко защемлённого вертикального стержня к конструктивной схеме вертикальной фермы. При этом, естественно, данное противоречие дополняется массой иных закономерностей, например, открытием новых строительных материалов, изменением габаритов промышленного оборудования и так далее.

Диалектика коммуниста, или как считать левых

Материя в своём развитии прошла целый ряд форм, в каждой из которых было своё движущее противоречие, которое снималось в последующей форме, порождая иное противоречие. Источником развития физической формы материи было противоречие между притяжением и отталкиванием.

«Так, например, в том, что одно тело непрерывно падает на другое и непрерывно же удаляется от последнего, заключается противоречие. Эллипсис есть одна из форм движения, в которой его противоречие одновременно и осуществляется и разрешается»2 .

В процессе развития из данного противоречия физической формы материи возникают атомы и молекулы, которые содержат в себе это противоречие в снятом виде: непрерывный процесс притяжения и отталкивания в виде квантовой системы ядра и электрона. Атомы и молекулы при этом являются первой ступенью развития химической формы материи, основным движущим противоречием которой становится уже «борьба» между синтезом (соединением) и диссоциацией (разложением) химических веществ. Эта борьба в конце концов приводит к возникновению простейших живых организмов, обладающих способностью к саморегуляции, т. е. представляющих собой единство соединения и разложения химических веществ.

Развитие биологической формы материи происходило из противоречия между стремлением к размножению живых организмов и неизбежностью их вымирания вследствие недостаточности приспособительного характера их деятельности. Способность к приспособлению, развиваясь с биологической формой материи, находит свою высшую точку развития и своё отрицание в способности к производительной деятельности, которой обладает человек разумный.

Человеческое общество, с одной стороны, представляет собой единство непрерывной гибели и непрерывного же рождения индивидов; с другой стороны, активное развитие хозяйственной деятельности человека сделало невозможным продолжение биологического эволюционного процесса в прежнем виде, и новых видов разумных существ на Земле нам не видать. Точно так же, согласно большинству современных теорий возникновения жизни из неживой природы, возникновение и распространение биологической формы материи на Земле сделало невозможным продолжение химической эволюции вследствие активного обмена веществ между организмами и окружающей средой и появления кислой атмосферы.

Мы видим, как возникновение и развитие новой формы материи подавляло развитие старых её форм из собственных внутренних противоречий. Ведущим становилось противоречие, внешнее для низшей формы, обусловленное связями с наивысшей формой материи: развитие жизни на земле породило кислородную атмосферу, а также залежи ископаемых органического происхождения; развитие хозяйственной деятельности человека привело к появлению сложных синтетических веществ, не встречающихся в «естественной» природе, выведению новых пород и сортов живых организмов, развитию генной инженерии и так далее.

Источником развития социальной формы материи является противоречие между бесконечно возрастающими потребностями человеческого общества и ростом производительных сил, сопровождавшимся всё большим преодолением стихийности производства, что обусловливалось развитием науки.

Стихийно развивающаяся вследствие указанного противоречия социальная форма материи находит своё отрицание в коммунистической формации, где движущее противоречие снимается научным планированием производства, которое позволяет обеспечить потребление всего человечества. Усложнение химических веществ нашло свою высшую точку развития и отрицание в способности к саморегуляции, а способность к приспособительной деятельности, развитие которой сопровождало эволюцию биологической формы материи, — в способности к производительной деятельности. Точно так же и рост научного знания, неизбежно сопровождающий рост производительных сил, привёл к появлению системы диалектического материализма. Научная система диамата есть революционный скачок в развитии и отрицание по отношению к предыдущей истории развития человеческого знания.

Лишь диамат способен выступать в роли такой научной системы, которая, как писал Гегель, должна быть способна схватывать бесконечное. Онтология диамата есть теория, схватывающая абстрактно-всеобщие закономерности материи и необходимая для построения конкретно-всеобщей картины мира. Марксистский метод познания исходит из этих абстрактно-бесконечных законов материи при анализе действительности, отражая объективный мир во всей глубине его сущности.

Таким образом, коммунизм было бы логично представить как общество, развивающееся на основе сознательного применения научной системы диалектического материализма, поскольку переход к коммунизму становится возможен только лишь на основе этой научной системы.

Всякое политическое движение, не руководствующееся в своей тактике научной теорией марксизма, не является революционным, за ним нет движения к коммунизму, лишь топтание на месте или движение от коммунизма.

Авторы «Спички» возмущаются этической оценкой, данной в «Манифесте НЦ» всему предыдущему 30-летнему периоду развития левого движения, который редакция LC вполне справедливо охарактеризовала как «тридцать лет тусовки и игр в политику, тридцать лет предательства рабочего класса». Возмущаясь резкими формулировками манифеста, они пишут:

«Да и было ли на самом деле «тридцать лет предательства рабочего класса»? Пусть так. Но последние тридцать лет, как и всю свою историю, массовое левое движение зависело от состояния общественных отношений, от внешних обстоятельств. Современный русский коммунизм — продукт закономерного развития, сын предыдущих ошибок, достижений и „предательства рабочего класса“.

Критиковать предшественников можно и нужно, но недостаточно указывать на их недостатки. Следует искать зёрна истины в том, что сказали и сделали до вас „оппортунисты“. Lenin Crew, как и все остальные, — часть общего хода развития, этот проект нельзя отделить от остальных левых. Но товарищи клеймят окружающих „швалью“. Видимо, Lenin Crew возник путём непорочного зачатия самозарождения, миновали его объективные условия, исторические законы, всё предыдущее развитие левого движения».

Во-первых, в программных документах LC и, в частности, в «манифесте НЦ» нигде не написано, что предыдущую историю левого движения не нужно изучать. Совершенно непонятен выпад по этому поводу со стороны «Спички». Разумеется, необходимо анализировать в том числе и предыдущие 30 лет; собственно, концепция научного централизма как раз представляет собой продукт анализа предыдущей истории успехов и поражений коммунистов.

Во-вторых, ещё менее понятны претензии этического характера: дескать, все мы — левый сброд, давайте же любить друг друга. Подобное морализаторство выглядит совершенно никчемным аргументом для материалиста.

Концепция научного централизма в конечном счёте является не только результатом или продуктом развития постсоветского коммунистического движения, но и его отрицанием. Впервые за долгое время взять курс на теоретическую работу означало прервать длительное топтание на месте и начать двигаться в сторону коммунизма. Кроме того, как мы указывали выше, коммунистическое движение вообще, как и концепция НЦ в частности, является конкретным итогом развития капитализма, человеческого общества и материи вообще. Это значит, что нужно изучать и капитализм, и общество, и мир вообще. Однако из этого не следует, что нужно взасос целоваться с буржуазией, «понимать и прощать» скатившихся в тошнотворный меньшевизм, акционизм и экономизм левых и так далее.

Нужно отдать должное, авторы «Спички» делают верное замечание:

«Но прежде чем „отказаться от демократического принципа организации“, давайте подумаем. Демократизм — способ принятия решений, и сам по себе он может приводить как к безграмотному, так и к грамотному решению. Решения принимают люди. Если вся организация состоит из образованных марксистов, за оппортуниста они не проголосуют».

Постараемся разобраться в вопросе подробнее. Как было показано выше, источником развития является диалектическое противоречие. Попробуем разобраться, какое противоречие движет марксистом в наши дни, в эпоху реакции, когда капитализм ещё не сотрясается в предсмертных судорогах, а жизнь интеллигента более чем терпима.

Образно говоря, внутри каждого современного марксиста ожесточённо борются маленький революционер и жирный мещанин. При капитализме, в отличие от социализма, «обычная жизнь» и карьера марксиста находятся в прямом противоречии, и это противоречие определяет развитие как отдельного человека, так и коммунистического движения в целом. Разрываясь в этом противоречии, коммунист рано или поздно оказывается вынужден сделать выбор в пользу чего-то одного.

В наше время ввиду незрелости объективного фактора революции и относительно сытой жизни среднего интеллигента выбор делается в пользу семьи, работы, дачи, квартиры и прочих «радостей жизни». Количественное уменьшение дохода среднего пролетария ещё не вышло за пределы меры, в которой качественно сохраняется возможность мещанской жизни, и указанное противоречие чаще всего не может успешно разрешиться в пользу выбора карьеры профессионального революционера.

В левом движении данное противоречие проявляется в групповщине, борьбе за руководство путем интриг и клеветы, превращении кружков в место социализации, внезапных идейных шатаниях, казалось бы, проверенных марксистов, стремлении к массовости, публичности и легальности любой ценой.

За полгода посещения одного московского кружка автор этого материала нагляделся на подобное вдоволь. Невозможно медленный, дружно профанируемый большинством членов, процесс обучения превращал «марксистский» кружок в клуб по интересам. Отличное место для того, чтобы накатить пивка после «занятий», найти новых друзей, развлечься, а потом лет через двадцать рассуждать: «кто к зрелости не стал консерватором — тот не нажил мозгов».

Коллектив «Спички» правильно указывает на одну из проблем НЦ при построении коммунистической организации — недостаточность одного только теоретического ценза: без теории нет ни коммунизма, ни революции, но даже для осознающего теорию марксизма коммуниста сохранение материального благополучия может оказаться куда более серьёзным доводом, нежели логика. Однако критика принципа НЦ ведётся ими не с той стороны. Отказавшись от строгого отбора теоретически грамотных, способных и желающих учиться людей, размывая ряды понижением планки ради увеличения численности, организация ещё более погружается в пучину мещанства и оппортунизма; срывается последний хлипкий клапан, сдерживающий идейное разложение организации.

При создании политической организации необходимо не только сохранить высокий теоретический ценз, но и дополнить его политическим цензом. Колеблющиеся элементы должны «браться в ежовые рукавицы и ставиться в осадное положение». Вопрос состоит в том, что мы будем иметь в итоге: дееспособную небольшую коммунистическую организацию или недееспособную большую некоммунистическую организацию, погрязшую в оппортунизме и мещанстве.

Должно быть очевидно, насколько сложно коммунистам выстроить политическую организацию на данном этапе. В наше время теоретически грамотных марксистов мизерное количество, а под определение шатающихся элементов попадает абсолютное большинство современных левых. Одно дело, когда ты вынужден отказываться от радостей мещанской жизни по объективным причинам, другое — когда тебя убеждает от них отказаться твой товарищ, который и сам шатается.

В значительной степени возможность создания коммунистической партии зависит от дальнейшего процесса пауперизации пролетариата и формирования относительно устойчивого и многочисленного слоя революционной пролетарской интеллигенции при одновременном успехе развития марксистской теории.

Ленин в своё время выстраивал большевистскую партию в ожесточённой борьбе с меньшевиками, которые стремились навязать РСДРП модель партии свободного членства. Такая модель была типична для массовой буржуазной партии, в которой может состоять кто угодно, совмещая членство с обычной работой.

Ленин же стремился выстроить так называемую партию нового типа на основе принципа, в итоге названного демократическим централизмом, который гораздо более про централизм, нежели про демократию. Партия нового типа должна была стать организацией профессиональных марксистов, не имеющих идейных колебаний, способной в необходимый момент выступить в качестве субъективного фактора.

В силу объективных условий такая партия не могла быть многочисленной. Большевистская партия вплоть до 1917 года оставалась малочисленной, будучи при этом спаянной дисциплиной, что и в наши дни даёт возможность различным буржуазным пропагандистам называть её партией сектантского типа.

Авторы «Спички», очевидно, не понимают этого, раз заявляют подобное:

«Но где все теоретики марксизма и почему они не участвуют в классовой борьбе как руководители? Дело в том, что сознательные коммунисты „вступают в партии с коммунистическими названиями, где напрасно тратят время и силы в неравной борьбе за свои идеи: на любом голосовании малограмотное большинство побеждает их с помощью демократических процедур, потакая своему невежеству и увещеваниям вождей“.

Следовательно, демократизм — основное препятствие для грамотных руководителей. Это — крайне важный вывод. Остаётся надеяться, что во времена Ленина этот принцип работал как-то по-другому. Иначе можно сделать интересные выводы о человеке, чьё имя наши товарищи берут на щит».

В период отсутствия объективного фактора основной формой деятельности коммунистов должна стать теоретическая работа, закладывающая долгосрочный фундамент развития коммунизма. Сегодняшний теоретик вполне может завтра скатиться в оппортунизм, однако на теоретическом этапе он может быть полезен, более чем. Но если насытить организацию значительным количеством лишних людей, не желающих заниматься теоретической работой, то рано или поздно под их влиянием она зашатается.

«Если организация состоит из грамотных марксистов, которые хотят развивать теорию, маловероятно, что они резко захотят заниматься акционизмом, если только прежде теоретически не обоснуют такую необходимость»,

— пишет редакция «Спички».

Но в наше время нет «грамотных марксистов» в значительном количестве, а зачастую бессмысленная по сути своей кружковщина, никак не сдвигающая с мёртвой точки теорию, служащая преимущественно местом весёлого времяпровождения, и есть изощрённая форма акционизма.

Далее, рассуждая об отчуждении, авторы «Спички» пишут о том, что принцип НЦ никак не спасает организацию от расколов, вдобавок создавая проблему отчуждённости значительного числа рядовых членов. К тому же отсутствие демократических процедур, по их словам, создаёт уязвимость, ведь «смысл демократических процедур во многом направлен на снятие противоречия между руководством и рядовыми членами».

«То есть в научном централизме так же, как и в демократическом, руководство вынуждено искать одобрения у большинства. Чего не хватает научному централизму, так это механизмов стабилизации. Это делает организацию, построенную по принципу научного централизма, менее устойчивой. Расколы терпимы на кружковом этапе, но они совершенно неприемлемы в отношении политической партии или тем более партии власти. Если научные централисты и делают руководство независимым от большинства, то только за счёт своей готовности отколоться от него».

Во-первых, нетрудно заметить разницу между таким расколом, когда низы организации начинают отходить от верхов, и таким, когда организация трещит по всей вертикали. Во втором случае в руках оппонентов оказываются органы печати, организационный ресурс и значительные возможности.

Во-вторых, действительно, если в коммунистическую организацию попали люди, не желающие способствовать победе коммунизма, занятые поиском способов самореализации или развлечения, погрязшие в групповщине и акционизме, то таким людям нечего делать в коммунистической организации, такие элементы должны отчуждаться от коммунистической организации. Даже если таких людей накопилось большинство, коммунистам необходимо от этого большинства решительно отмежеваться.

Но вместо этого «Спичка» предлагает нам при помощи демократических процедур «снять противоречие» между тянущей на дно массой и сознательными коммунистами. То есть, поставленная перед выбором между малочисленной коммунистической организацией и многочисленной некоммунистической организацией, редакция «Спички» делает выбор в пользу второй.

Исторический опыт РСДРП же показал, что расколы не только терпимы, но, в зависимости от их сущностного содержания, в определённых случаях необходимы и на партийном этапе.

Философская каша и псевдоинтеллектуальная похлёбка

Объективная, абсолютная и относительная истины — это категории марксистской гносеологии (теории познания). Понимание соотношений этих категорий чрезвычайно важно для любого человека, назвавшегося марксистом. Поэтому дадим предварительные теоретические пояснения.

Человеческий интеллект познает мир, расчленяя объект, данный вначале в виде чувственно-конкретного, на множество абстракций, а затем изучая абстракции по отдельности и после производя синтез абстракций в мысленно-конкретное. В этом заключается метод восхождения от абстрактного к конкретному, который зачастую применяется людьми в стихийном и неосознанном виде. Марксистский метод познания подразумевает учет онтологических абстрактно-всеобщих закономерностей и законов при восхождении от абстрактного к конкретному.

Таким образом, мысленно-конкретное при таком анализе и последующем синтезе абстракций оказывается полностью пронизано диалектикой. Выявленные противоречия, лежащие в основе бесчисленного множества процессов, явлений и связей, характеризующих изучаемый предмет, позволяют отражать объективную реальность на самом глубоком сущностном уровне.

В. Орлов писал, что философское знание органически включает в себя всеобщее, особенное (применительно ко всему миру особенное будет включать в себя и общее для фрагментов этого мира) и единичное, а связь частнонаучного и философского знания выражено в формуле Е — О — В — В(О,Е) — Е. Процесс познания конкретно-всеобщего (такого всеобщего, которое, помимо абстрактно-всеобщего, включает в свой состав единичное и особенное), то есть абсолютной истины обо всём бесконечном мире во всём многообразии его конечных частей, есть процесс бесконечный. В развитии познания мира человечеством начало восхождения от абстрактного к конкретному есть мир вообще, конкретно-всеобщее, которое сперва выступает как чувственно-конкретное, то есть понятие, формирующееся на основе чувственного восприятия. Впоследствии, распадаясь на множество изучаемых в абстрактном виде науками закономерностей, абстракции собираются в единую картину мира (в мысленно-конкретное), которое представляет собой относительную истину о материи вообще. С каждым витком «спирали» восхождения от абстрактного к конкретному относительная истина (конкретно-всеобщая картина мира/материи) стремится к абсолютной истине.

«В вопросах абсолютной, относительной и объективной истины в марксизме нет полной ясности и единомыслия. Философ И. Т. Фролов считал, что абсолютных истин может быть много и каждая конкретная абсолютная истина представляет из себя полное знание об объекте. А профессор В. В. Орлов предполагал, что абсолютная истина одна; она — полное знание о мире в целом, во всём его бесконечном богатстве и многообразии»,

— заявляет редакция «Спички».

Постараемся разобраться в этом вопросе подробнее.

Вопрос соотношения категорий абсолютной, относительной и объективной истины в марксизме получил разрешение вначале в работе Энгельса «Анти-Дюринг», а затем это разрешение было дополнено Лениным в «Материализме и эмпириокритицизме». В таком виде решение этого вопроса впоследствии перекочевало и в советский марксизм.

Напомним, что в «Материализме и эмпириокритицизме» Ленин критически рассматривает русский махизм (одну из современных ему форм позитивизма), наглядно вскрывая агностические и субъективно-идеалистические корни этого учения, продолжающего линию реакционной субъективно-идеалистической философии, — в частности, критикует агностицизм Юма. Неизвестно, читали ли члены редакции «Спички», несущие ответственность за выход философской части материала, эту довольно важную для понимания марксизма книгу, но в дальнейшем мы увидим, как в попытке опровергнуть научный централизм «Спичка» вооружается в том числе и идеями реакционных философов, уже однажды раскритикованных Лениным.

Но для начала отметим их ошибки в понимании философии марксизма:

«Также странно выглядит определение истины как таковой и объективной истины в частности:

„Точное отражение материи в сознании — объективная истина. Истина — это особое качество знания о предмете, когда отражение (знание) в сущности соответствует отражаемому (предмету)“.

Это определение в силу своей неточности может относиться как к объективной, так и к абсолютной истине, если следовать Орлову. Также странно звучит понимание истины как качества знания, да и в самом этом утверждении товарищи сами себе противоречат, т. к. выше они указали, что истина — само отражение, а теперь говорят о том, что истина — качество отражения.

<…>

На наш взгляд, абсолютная истина действительно одна. Также „общими“ должны быть объективные истины, которые являются относительными в силу своей ограниченности».

Здесь очевидным образом противопоставляются объективная и абсолютная истины.

Вопрос о существовании объективной истины есть вопрос о принципиальной познаваемости мира, то есть вопрос о способности человеческого знания обладать качеством соответствия объективной реальности в своём содержании. Относительно этого вопроса философы делятся на гносеологических оптимистов и агностиков. Первые утверждают, что мир принципиально познаваем, вторые отрицают это. Марксисты стоят на позиции первых.

Вопрос соотношения абсолютной и относительной истины есть раскрытие концепции объективной истины. В марксизме это соотношение отражает диалектическую сущность человеческого познания как высшей формы самоотражения материи. Ленин по этому поводу писал, что «…можно отрицать элемент относительного в тех или иных человеческих представлениях, не отрицая объективной истины, но нельзя отрицать абсолютной истины, не отрицая существования объективной истины».

То есть относительная и абсолютная истины представляют собой противоположности, где относительная бесконечно стремится к абсолютной, всё более наполняясь абсолютным содержанием; в единстве этих противоположностей нам дана объективная истина.

Если выкинуть из указанной конструкции абсолютную истину, то относительная истина превращается из направленного развития в хаотичное движение. Абсолютная относительность (релятивизм) знания отрицает его объективность, и мы катимся в пропасть агностицизма. Если же вынуть из конструкции относительную истину, то мы приходим к мысли о конечности материи и конечности познания, то есть оказываемся запертыми в клетке метафизики.

При этом невозможность окончательного познания конкретно-всеобщего, то есть получения абсолютной истины обо всём мире во всём его многообразии не противоречит возможности получения абсолютных истин локального и ограниченного, «плоского» характера. В качестве примера Энгельс приводит утверждение «Наполеон умер», где объективное знание приобретает полностью абсолютный характер. Сам Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме» пишет, что абсолютная истина складывается из суммы относительных истин, а также цитирует Энгельса по вопросу о возможности получения локальных абсолютных истин. В «Философских тетрадях» также он замечает, что относительность всякого знания в то же время предполагает и абсолютное содержание в каждом шаге вперед, то есть возрастающую устойчивую часть содержания, обладающую абсолютностью. Таким образом, и Энгельс и Ленин полагали, что человеческое сознание способно добыть и добывает локальные абсолютные истины относительно отдельных фрагментов и сторон действительности. Отрицая возможность познания локальных абсолютных истин, мы неизбежно сваливаемся в агностицизм и сталкиваемся с различными парадоксами, так как в таком случае следовало бы признать, что, например, утверждение о первичности материи по отношению к сознанию или даже утверждение о существовании объективной истины является лишь относительной истиной. Движение объективной истины к абсолютной как раз и выражается во всё более возрастающем количестве познанных локальных абсолютных истин, т. е. человеческое знание приобретает абсолютный характер благодаря постижению всё большего количества сторон и фрагментов бесконечной объективной реальности.

«Фрагмент как минимум расходится с пониманием В. В. Орлова, у которого „абсолютная истина — знание о бесконечном мире в целом, во всем его бесконечном богатстве и многообразии“. Он же пишет, что абсолютная истина „не может быть когда-либо познана, но она постоянно познаётся нами, познаётся по частям“»,

— заявляют авторы «Спички».

А вот что по этому поводу пишет Владимир Орлов на той же странице, на которую ссылается «Спичка»:

«Признание существования абсолютной истины означает признание абсолютного соответствия, в каких-то определённых пределах, объективно-правильного знания его объекту. Так, в этом смысле абсолютной истиной („в известных пределах“, т. е. в пределах основного содержания) является, например, утверждение, что Наполеон умер 5 мая 1821 г. Хотя во всех наших знаниях всегда присутствует элемент неточности, каждое достоверное знание содержит элемент, абсолютно верно отображающий определённый фрагмент или сторону действительности».

Как мы видим, Орлов также не берётся прямо отрицать существование локальных абсолютных истин. По сути Орлов предваряет полное раскрытие абсолютной и относительной истины во взаимосвязи краткими операциональными определениями, раскрывающими значение категорий в абстрактном виде, затем производя синтез абстрактных определений. То есть производит восхождение от абстрактного к конкретному.

Утверждение, приведённое в «Манифесте НЦ», соответствует марксистскому пониманию локальных абсолютных истин:

«Человек знает как относительные, так и абсолютные истины. Но абсолютные, вечные, окончательные истины в последней инстанции установлены лишь при отражении определённых фрагментов действительности».

Разумеется, и в данном случае абсолютная истина никак не может быть противопоставлена объективной истине, просто объективное знание в подобных ограниченных и локальных утверждениях оказывается лишено элемента относительности в своём содержании. Конкретно-всеобщая абсолютная истина, несмотря на недостижимость за ограниченное время, также является и объективной истиной, поскольку представляет собой знание, соответствующее в своём содержании объективному миру.

Точно так же, как дуга, если её радиус кривизны стремится к бесконечности, превращается в прямую, объективная истина в бесконечном развитии человеческого общества становится абсолютной.

В «Манифесте НЦ» указано, что человек познаёт мир как через собственное его исследование, так и посредством изучения плодов исследования других людей:

«Отдельный человек приобщается к абсолютной истине двояко. Он узнаёт её как результат: через приобщение к общественному знанию; он развивает её как процесс: через собственный труд исследователя».

И даже это утверждение становится объектом критики «Спички»:

«Во-первых, не только исследователя: занимаясь просто производственной практикой, человек может приближаться к абсолютной истине в процессе регулярной деятельности. То, что человек может повторить определённую деятельность, имея причинно-следственное понимание её этапов и получая запланированный результат, говорит, что его понимание в некоторой степени отвечает устройству объективного мира. Плюс имеет место „обратная связь“: человек, занимающийся практикой, может видеть конкретные результаты изменений в своей деятельности, связанные с внесёнными им корректировками. Во-вторых, если говорить о полном постижении абсолютной истины, то оно будет результатом практики общества в целом и общественной исследовательской работы в частности».

Надо полагать, что, занимаясь «просто производственной практикой», человек вынужден самостоятельно исследовать мир, и потому возможно его приобщение к абсолютной истине. Соответственно, это никак не противоречит написанному в «Манифесте НЦ». И, безусловно, движение общего человеческого знания о мире к абсолютной истине есть результат деятельности всего общества, поскольку, предполагая существование отдельных исследователей, осиливших накопившийся массив знаний и потому имеющих возможность продвинуться далее к объективной истине, мы в том числе предполагаем существование и деятельность всего человечества, которое воспитало этих исследователей и создало материальную возможность исследования.

Непонимание и путаница в определении категорий, допущенная коллективом «Спички», приводит их к различным казусам. Кроме противопоставления объективной и абсолютной истин, авторы, придумывая на коленке некую категорию «общей» истины, покушаются на монистичность объективной истины:

«Дальше пишут, что „истина — одна“, что „нельзя знать несколько истин по одному вопросу“ [В оригинале: „…нельзя знать несколько истин по одному и тому же вопросу в одно и то же время в одном и том же отношении“. — И. Л.].

На наш взгляд, абсолютная истина действительно одна. Также „общими“ должны быть объективные истины, которые являются относительными в силу своей ограниченности».

«Как правило, к объективной истине можно отнести лишь общие [выделение — ориг.] утверждения в марксизме, которые уже были открыты ранее. И даже они требуют дополнения и постоянной проверки опытом, поскольку развивается сам предмет исследования — общество. Поэтому марксизм не является абсолютной истиной.

Общество — сложный и многогранный объект. У отдельного специалиста мало времени и сил, он изучает предмет с какой-то одной стороны. Поэтому даже знание сознательных коммунистов будет неполным и будет приводить к тем самым разногласиям. Так что остаётся засекать секундомер до момента, когда очередная истина вызовет у «понимающих, как работает общество», марксистов преступное разногласие, которое принудит их к голосованию».

Напомним, что истина является адекватным отражением материи, то есть единой, целостной объективной реальности. Поскольку эта реальность является единой, то и адекватное отражение материи по определенному вопросу в определенный момент времени должно быть единым. Объективность истины не зависит от «общности» знания. Тот факт, что два специалиста ввиду изучения разных частей объективной реальности или же разных её сторон пришли в каком-то общем вопросе в одном и том же отношении к противоречащим другу положениям, вовсе не говорит о наличии в данном случае двух объективных истин, а скорее даже наоборот: подобного рода разногласия являются следствием неполноты и ограниченности исследования. То есть ошибается либо один, либо оба. Снятие же разногласия возможно при научном рассмотрении вопроса и добыче, таким образом, объективной истины.

Подобные ошибки позволили авторам «Спички» обвинять LC в спекуляциях:

«Дальше авторы, говоря об истинах, подменяют понятия. Сначала говорится, что „в общественном познании снимается его относительность и преодолевается ограниченность индивидуального сознания…“, а затем „общественное сознание“ меняется на „коллектив марксистов“, и получается, что „…марксисты, понимающие, как работает общество, освоившие диалектику, в результате исследования и научной дискуссии должны прийти к одной истине…“

Следите за руками: от общественного познания, от накопления истин в течение всей истории человечества мы приходим к коллективу исследователей. Кажется, логический закон тождества тоже помешал грамотным марксистам в их борьбе с оппортунизмом. Если следовать их логике, малая группа людей может познать абсолютную истину сама по себе. Поэтому можно предположить, что товарищи имели в виду объективную истину. Её субъективность действительно снимается в масштабах всего общества».

Во-первых, субъективность объективной истины — это, конечно, сильно. В масштабах всего бесконечного развития общества снимается относительность объективного знания, но не субъективность.

Во-вторых, утверждая, что «…марксисты, понимающие, как работает общество, освоившие диалектику, в результате исследования и научной дискуссии должны прийти к одной истине…», мы ещё не утверждаем, что марксисты должны познать некую наивысшую «сакральную» абсолютную истину. Чтобы марксисты могли принимать верные решения, необходимо, чтобы доступная им объективная истина обладала достаточной глубиной, достаточным абсолютным содержанием, а вовсе не чтобы это была какая-то мистическая абсолютная истина. Так же людям, например, для строительства здания необходимо обладать не абсолютным знанием обо всем мире, а лишь достаточным для строительства дома знанием об объективной реальности, которое при этом, например, является недостаточным для строительства ядерного реактора. Но и для строительства ядерного реактора нам необходима лишь более глубокая объективная истина, содержащая в себе большее количество абсолютных истин, установленных для фрагментов действительности, но не окончательную всеобщую совокупную абсолютную истину.

Кроме того, основным объектом изучения марксистов в наши дни является в первую очередь социальная форма материи, то есть человеческое общество. Несмотря, на «сложность и многогранность» общества, оно представляет собой относительно ограниченную часть объективной реальности. Для принятия стратегически верных решений необходимо уловить и понять основные важные в контексте принимаемых решений закономерности его развития, а вовсе не познать его в абсолюте. Марксизм накопил значительный объём знаний за историю своего существования, на который уже можно и нужно опираться при анализе действительности, и объективная истина, уже открытая и отражённая в теории марксизма, вовсе не исчерпывается «общими утверждениями».

Узость предмета изучения «специалистов» ещё не означает, что они могут добывать две или более объективных истины по одному и тому же вопросу. Ведь для того, чтобы могло появиться разногласие, должен быть единый для всех предмет дискуссии. Поскольку даже в самом крайнем случае исследователи исследуют разные части или стороны одного и того же целостного мира, обладающего внутренним единством, взаимосвязанностью и определённостью, разногласие возможно преодолеть на основе дальнейшего углубления научного знания и обмена опытом, а узость специализации не является непреодолимой в таком контексте проблемой.

Поэтому, если марксисты верным методом и в достаточной степени познали общество по какому-либо вопросу, то разногласий по нему быть не должно. Если же разногласия есть, то, как верно замечено в «Манифесте НЦ», они являются следствием «неполноты, ограниченности исследования», если, разумеется, марксисты руководствуются научным знанием. Дальнейшее углубление знаний подобное противоречие снимет.

«Ситуация осложняется тем, что знание объективных истин предполагается распространить на очень частные вопросы: вопросы принятия конкретных решений в небольшой коммунистической организации. Если у центра есть абсолютная власть внутри организации, значит, он так или иначе принимает все решения. Что если нужно оценить литературный талант какого-нибудь автора? Будем всем руководством изучать филологию? Видимо, ключ к объективной истине в любом частном вопросе компетентным марксистам даёт знание трёх законов диалектики».

На мой взгляд, принцип научного централизма должен предполагать принятие решений на основе научного знания по важным вопросам, определяющим движение общества к коммунизму. Субъективная оценка литературных талантов «какого-нибудь автора» явно не является таким вопросом.

Выше мы изложили марксистскую концепцию развития социальной формы материи, где рост производительной деятельности сопровождается всё бо́льшим углублением знания человека об окружающей среде. Напомним ещё раз, что марксисты понимают свободу как познанную необходимость:

«Свобода, следовательно, состоит в основанном на познании необходимостей природы, господстве над нами самими и над внешней природой; она поэтому является необходимым продуктом исторического развития. Первые выделявшиеся из животного царства люди были во всём существенном так же несвободны, как и сами животные; но каждый шаг вперёд на пути культуры был шагом к свободе. На пороге истории человечества стоит открытие превращения механического движения в теплоту: добывание огня трением; в конце протёкшего до сих пор периода развития стоит открытие превращения теплоты в механическое движение: паровая машина. — И несмотря на гигантский освободительный переворот, который совершает в социальном мире паровая машина, — этот переворот ещё не закончен и наполовину, — всё же не подлежит сомнению, что добывание огня трением превосходит паровую машину по своему всемирно-историческому освободительному действию. Ведь добывание огня трением впервые доставило человеку господство над определённой силой природы и тем окончательно отделило человека от животного царства»3 .

Точно так же переход общества к коммунизму, то есть освобождение человечества от стихийности движения общества, может произойти лишь на основе познания законов этого движения и практического преобразования общества на основе этого знания. Коммунизм должен стать революционным отрицанием не только капитализма, но и всей предыдущей истории развития человечества и материи, т. е. он будет представлять собой переход к качественно новой форме материи. Марксисты действуют в русле этого процесса.

Рост познания объективных законов движения материи человеком обусловливается и проверяется его практической деятельностью. На основе научных знаний об объективной реальности становится возможной такая практика человека, которая ставит ему на службу ранее неподвластные ему и довлевшие над ним объективные законы мира. Через этот процесс идёт дальнейшее развитие материи.

Ранее было показано, как «Спичка» спотыкается и путается в философии марксизма. Посмотрим, что пишут в статье дальше:

«Когда мы описываем законы реальности, мы работаем только с описательными суждениями. Когда мы имеем дело с живыми людьми, обществом, политикой, придётся сталкиваться и с предписательными суждениями: с этикой, моралью, ценностями, вопросами о добре и зле. С точки зрения науки такие суждения не могут быть истинными или ложными. Предписательное нельзя вывести из описательного: зная, что есть, мы ещё мало понимаем, что должно быть».

«С точки зрения науки», — пишет «Спичка», но не уточняет, какой именно науки. Уточним сами. Авторы «Спички» в качестве аргумента против научного централизма (вернее сказать, против марксизма) приводят так называемый принцип Юма, изложенный в «Трактате о человеческой природе».

«Я заметил, что в каждой этической теории, с которой мне до сих пор приходилось встречаться, автор в течение некоторого времени рассуждает обычным образом, устанавливает существование Бога или излагает свои наблюдения относительно дел человеческих; и вдруг я, к своему удивлению, нахожу, что вместо обычной связки, употребляемой в предложениях, а именно „есть“ или „не есть“, не встречаю ни одного предложения, в котором не было бы в качестве связки „должно“ или „не должно“. Подмена эта происходит незаметно, но тем не менее она в высшей степени важна. Раз это „должно“ или „не должно“ выражает некоторое новое отношение или утверждение, последнее необходимо следует принять во внимание и объяснить, и в то же время должно быть указано основание того, что кажется совсем непонятным, а именно того, каким образом это новое отношение может быть дедукцией из других, совершенно отличных от него»4 .

Напомним также, что Юм был агностиком. На юмизм и кантианство, прослеживая генеалогию философии Маха и Авенариуса, указывал Ленин, критикуя эмпириомонизм5 .

А подобные спекулятивные конструкции служили Юму для протаскивания агностицизма.

Авторы «Спички» же решили универсализировать этот пошлый жульнический приёмчик, развернув его против научного централизма. Требование доказать «логически» возможность выведения неких абстрактных суждений в вакууме друг из друга есть не что иное, как скатывание в формализм, надругательство над диалектикой. Ограничивая себя исключительно областью «суждений», мы так же неизбежно ограничиваем свой интеллект формальной логикой. Если же рассматривать вопрос в контексте всего остального мира во всём многообразии его внутренних связей, то мы не можем отрицать безусловной и значительной зависимости «предписательных» суждений, делаемых людьми, в том числе и в значительной степени от их знаний об объективной реальности.

Более того, люди вынуждены действовать в соответствии с объективной реальностью. Конечно, в своих действиях люди исходят не только из объективного знания о мире, но и в том числе, например, из своих этических установок. Однако поскольку материальные условия бытия определяют сознание, постольку субъективная этика точно так же зависит от объективной реальности и подчиняется логике его развития. С одной стороны, этика, предполагающая принятие решений, расходящаяся с логикой движения материи, в конечном счёте обречена на гибель; с другой стороны, логика развития материи предполагает всё большее углубление знаний человечества о материи. Выше несколько раз была показана зависимость дальнейшего развития объективной реальности и роста научного знания человечества об этой объективной реальности, повторяться более не будем.

Что пишет «Спичка»:

«Предписательное нельзя вывести из описательного: зная, что есть, мы ещё мало понимаем, что должно быть. Чтобы понять, что какое-то решение является правильным, необходимо оценить его результат. Этот желаемый результат, в свою очередь, зависит от интересов группы, принимающих решение».

Во-первых, то, что должно быть и будет, не носит характер предписательного и подчиняется не субъективным интересам, желаниям и целям, а законам развития материи. Желания и интересы действительно не могут быть истинными или не истинными: они могут быть либо прогрессивными, либо регрессивными в зависимости от того, лежат эти интересы и желания в русле развития материи или противостоят ей. Во втором случае регрессивные интересы и этические убеждения являются исторически обречёнными на гибель.

Во-вторых, именно благодаря пониманию и знанию происходивших ранее и происходящих сейчас процессов человек получает возможность узнать в том числе и то, что будет в будущем, поскольку знание об объективных законах и закономерностях развития материи обладает прогностической силой. Наука не только описывает факты, но и раскрывает закономерные связи и отношения объективной реальности, продолжительные во времени или даже бесконечные.

Верно, что условный человек в своих действиях руководствуется не только знанием об объективной реальности. Это основная мысль, которую столь путано доносит «Спичка». Действительно, действия, предпринимаемые человеком, зависят в том числе и от его морально-этических установок, определяемых в конечном счёте его бытием. Об этом написано ранее, в той части, где описывалось движущее противоречие коммуниста наших дней. Можно представить в фантазиях некую условную ситуацию, когда капиталист, изучающий марксизм, узнав о неизбежности социализма, впадёт в депрессию и примет решение выброситься из окна.

Однако мы обсуждаем организационный принцип построения коммунистической организации, которая ставит своей целью способствовать приближению коммунизма. В своих действиях такая организация будет вынуждена руководствоваться научным знанием об обществе, поскольку движение в сторону коммунизма требует преобразовывать мир на основе научного знания, а всё это сообразуется с процессом развития материи. Таким образом, мы ведём речь об этике коммуниста, а не абстрактных людей. Если морально-этическое восприятие человека не соответствует целям коммунистов и объективным законам развития материи, такая этика регрессивна, и такой человек не должен быть в компартии. Конечно, если массово набирать в организацию людей, не являющихся коммунистами и не способных ими стать в силу каких-либо причин, не желающих учиться и способствовать развитию марксизма, такая организация неизбежно будет деградировать и уж точно не сможет выполнить свои исторические задачи. Поэтому и возникает необходимость отсеивать подобные элементы. Ранее этот вопрос уже рассматривался достаточно подробно.

Заключение

На мой взгляд, всё же сложно упрекать коллектив «Спички» непосредственно в решении ограничиться формой академического журнала, так как на данный момент в силу незрелости объективного фактора и неразработанности теории марксисты обречены на академизм даже при попытках одной ногой залезть в политику. Однако «Спичка» решила подвести под своё противостояние централизации теоретическую базу, идущую вразрез с марксизмом. По сути коллектив авторов этого журнала пошел по пути широкой организации, рассматривая, кроме того, такую форму кадровой политики как основу и в дальнейшем, в том числе и на партийном этапе, допустил массу теоретических ошибок, тем самым с разбега нырнув в отхожую яму левачества.

Статья «Спички» в своём «творческом развитии» уже успела позорно послужить идейной опорой для наиболее отъявленных особей левой гнуси в их тошнотворных извращениях теории и практики марксизма (см. «Бой с соломенным чучелом» от Союза Марксистов). Теперь следует лишь ожидать, когда противоречие, едва проклюнувшееся в разногласиях по оргпринципу, более отчётливо проявится в дальнейших теоретических расхождениях, идейных шатаниях и дрейфе «Спички» в левое болото.

Примечания

- В. В. Орлов. Проблема системы категорий философии. ↩

- Карл Маркс. «Капитал» (1983), т. 1, глава III (2а), стр. 114. ↩

- Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. ↩

- Д. Юм. Трактат о человеческой природе. М., 1995, с. 229–230. ↩

- «Наши русские махисты, желающие быть марксистами, с удивительной наивностью принимают подобные фразы Маха за доказательство того, что он приближается к марксизму. Но Мах здесь так же приближается к марксизму, как Бисмарк приближался к рабочему движению, или епископ Евлогий к демократизму. У Маха подобные положения стоят рядом с его идеалистической теорией познания, а не определяют выбор той или иной определённой линии в гносеологии. Познание может быть биологически полезным, полезным в практике человека, в сохранении жизни, в сохранении вида, лишь тогда, если оно отражает объективную истину, независящую от человека. Для материалиста „успех“ человеческой практики доказывает соответствие наших представлений с объективной природой вещей, которые мы воспринимаем. Для солипсиста „успех“ есть всё то, что мне нужно на практике, которую можно рассматривать отдельно от теории познания.

<…>

До какой степени не новы эти усилия выделить практику, как нечто не подлежащее рассмотрению в гносеологии, для очистки места агностицизму и идеализму, показывает следующий пример из истории немецкой классической философии. По дороге от Канта к Фихте стоит здесь Г. Э. Шульце (так называемый в истории философии Шульце-Энезидем). Он открыто защищает скептическую линию в философии, называя себя последователем Юма (а из древних — Пиррона и Секста). Он решительно отвергает всякую вещь в себе и возможность объективного знания, решительно требует, чтобы мы не шли дальше „опыта“, дальше ощущений, причём предвидит и возражение из другого лагеря:

„Так как скептик, когда он участвует в жизненных делах, признаёт за несомненное действительность объективных предметов, ведёт себя сообразно с этим и допускает критерий истины, — то собственное поведение скептика есть лучшее и очевиднейшее опровержение его скептицизма“ *. „Подобные доводы, — с негодованием отвечает Шульце, — годятся только для черни (Pobel, S. 254), ибо мой скептицизм не затрагивает жизненной практики, оставаясь в пределах философии“ (255)». ↩