Видео-версия:

Аудио-версия:

LC: Приветствую! С вами Lenin Crew, и наша редакция хочет разобраться в связях между марксизмом и мир-системным подходом, а также в вопросах развития марксизма и в природе современного капитализма в России. Для этого мы пригласили Руслана Солтановича Дзарасова, доктора экономических наук, заведующего кафедрой политэкономии РЭУ им. Плеханова. Здравствуйте!

Д: Здравствуйте!

LC: Начнём с темы взаимосвязей марксизма и мир-системного анализа. Первый вопрос: В. И. Ленин писал о трех предпосылках марксизма. А какие научные предпосылки были у мир-системного анализа?

Д: Насколько мне известно, мир-системный анализ в целом отпочковался от марксизма. Конечно, он находился и под значительным влиянием теории зависимого развития, которую развивали латиноамериканские экономисты, такие, как Рауль Пребиш, после Второй Мировой войны. Я бы эти два источника выделил.

LC: Если смотреть на тех мир-системщиков, которые не причисляют себя к марксистам, то какую альтернативу они предлагают капитализму?

Д: Мне кажется, что те, кто не причисляет себя к марксизму, остаются в рамках капиталистической парадигмы. Сами они придерживаются разных взглядов. Вот, например, Андре Гундер Франк в конце своей деятельности практически отошёл от марксизма больше в область культуры, цивилизаций и полагал, что главный процесс, который определяет развитие мировой истории на современном этапе, — это переход центра промышленного капитализма в Азию. Это стало возвращением к норме истории, потому что он доказывал, что исторически Азия доминировала в истории человечества на предыдущих стадиях его развития, и вот такое доминирование Европы в капиталистическую эпоху — это отклонение от нормы, а вот теперь, когда центр капитализма перемещается в Азию, история возвращается к норме. Он вообще отошёл от употребления термина «капитализм», но я думаю, что, тем не менее, капитализм остаётся реальностью. Получается, что такого рода мир-системный подход просто примиряется с капитализмом.

LC: Спасибо. То есть место марксистской методологии заменяет цивилизационная метафизика?

Д: В какой-то степени да, по крайней мере, в одном из направлений мир-системного анализа.

LC: Мы заметили, что вы в своих работах пытаетесь соединить методологию марксизма и мир-системного анализа, а науку как раз определяет методология. Какая методология превалирует в ваших исследованиях?

Д: Я придерживаюсь, прежде всего, марксистского подхода, диалектического и исторического материализма, то есть тех методов, которые применены Марксом в «Капитале». Особенно важна такая сторона методологии «Капитала», как восхождение от абстрактного к конкретному, учение о двойственном характере труда. Вот это мне кажется основополагающими методологическими, мировоззренческими принципами, позволяющими проанализировать современный капитализм. А мир-системный подход, на мой взгляд, должен быть интегрирован в эту марксистскую методологию и пересмотрен с позиции этих марксистских принципов, и тогда его аналитическая глубина достигнет значительно более высоких значений.

LC: Спасибо! Вот в этом контексте как раз актуален вопрос о соотношении между понятиями марксизма и мир-системного подхода. Некоторые у нас отождествляют империализм с центром экономической мир-системы. В то же время Ленин говорил, что Российская империя была империалистической страной, а в понятиях Валлерстайна она бы относилась к полупериферии. Как нам соотнести эти понятия правильно?

Д: Я думаю, что, в отличие от марксизма, мир-системный подход очень разноплановый. Если все марксисты более или менее признают «Капитал» Маркса как основу своего мировоззрения, то мир-системный подход признаёт большее разнообразие мировоззренческих парадигм, если так можно выразиться. Есть в мир-системном подходе, конечно, марксистское направление. Это, прежде всего, Самир Амин, недавно умерший, но оставивший большое наследие. Вообще все мир-системщики связаны с марксизмом, просто в разной степени.

Я думаю, что деление капиталистического мира на центр и периферию вполне продуктивно, но оно носит больше описательный характер. Для того чтобы выявить природу отношений центра и периферии, природу отношений господства и подчинения, которые воплощены в мировой экономике, мне представляется, что нужно применить методологию «Капитала», понятия трудовой стоимости, прибавочной стоимости прежде всего. Потому что то, что описывают мир-системщики, разные формы доминирования центра над периферией – это очень важные, но всё-таки внешние наблюдения, это наблюдения за формой экономических процессов, я бы сказал.

Содержание определяется отношением эксплуатации и социальной природой капитализма, которая коренится в конфликте наемного труда и капитала и присвоении прибавочной стоимости как продукта неоплаченного труда рабочих, как основа этих отношений господства и подчинения в мировом капиталистическом хозяйстве. Вот это, на мой взгляд, основополагающие понятия, которые позволяют внести целостность в понимание мирового капитализма и, собственно говоря, и образуют основу его как общественной системы. Вне этих фундаментальных понятий мир-системный подход приобретает поверхностный характер.

Поэтому я не совсем согласен с Валлерстайном, когда он говорит, что Маркс предполагал капиталистическое общество замкнутым, в то время как исторически капитализм всегда существовал как система мировая, и никогда исторически не существовал капитализм, для которого не были бы характерны деление на центр и периферию. С последней мыслью я согласен, и мне кажется, историки, начиная с Фернана Броделя, вполне убедительно это показали. Но я не согласен с первой частью утверждения, что якобы методология «Капитала» разработана для замкнутого национального хозяйства. Ничего подобного, за подобным утверждением стоит недостаточное понимание диалектической логики, недостаточное понимание метода научной абстракции, соотношения абстрактного и конкретного, как они сформулированы в «Капитале».

Я думаю, что «Капитал» построен на основе принципа от абстрактного к конкретному, что означает, что научная картина мира начинается с фундаментальных и в силу этого наиболее абстрактных и наиболее бедных содержанием понятий и отношений.

Но эти наиболее абстрактные отношения являются наиболее распространёнными, они не являются чем-то вымышленным, а выражают наиболее глубокую основу реальности, и это, прежде всего, понятие трудовой стоимости и основанное на нём понятие прибавочной стоимости.

По мере движения от этих наиболее фундаментальных понятий, выражающих наиболее глубинные причинные связи изучаемого явления, по мере движения от этого к более конкретным формам изучаемого явления мы обогащаем эти абстрактные понятия дополнительными чертами и, в конце концов, приходим к непосредственно данному конкретному. Вот такое конкретное (например, капитализм), понятое, как результат восхождения от абстрактного к конкретному — это уже не просто эмпирическая реальность, как она представлена нам в хаосе фактов, цифр, тенденций и наблюдений. Потому что мы уже понимаем этот эмпирический капитализм сквозь призму причинно-следственных связей, которые мы и выстроили в иерархию, двигаясь от абстрактного к конкретному.

Вот это и есть научная методология, и она применима как к абстрактному хозяйству, так и к региону мировой экономики, так и к глобальному капитализму в целом. Думаю, что вот эта критика Валлерстайном Марксова «Капитала» как имеющего в виду только ограниченный национальный капитализм не имеет под собой основ.

LC: То есть следует при анализе мировой капиталистической системы отдавать приоритет все же методологии Ленина и понятию «империализм», нежели «центр экономической мир-системы»? Или нельзя так однозначно ответить на этот вопрос?

Д: Я думаю, что можно более или менее однозначно ответить. Вообще говоря, центр и периферия — это понятия больше географические, потому что они сами по себе отношения господства и подчинения не выражают, а понятие «империализм» ставит отношения господства и подчинения в центр внимания и в этом смысле имеет своё преимущество. Я ценю мир-системный подход прежде всего за большую работу по систематизации фактов господства и подчинения, выяснение разных проявлений этого господства и подчинения, за то, что специалисты мир-системного подхода показали историческое развитие капитализма как развитие отношений господства и подчинения на мировой арене. То есть, мне кажется, это очень хороший конкретный материал, но он для своего понимания требует марксистской методологии и всего богатства аналитического инструментария «Капитала» Маркса и теории империализма Ленина, и тогда он предстанет перед нами как нечто понятное, объяснённое; если цитировать Гегеля, как фон, через который просвечивает сущность. А просто констатации фактов о наличии центра и периферии недостаточно, потому что она не даёт нам самого главного: понимания динамики этой капиталистической мир-системы.

Всегда ли будет существовать капитализм в такой форме, раз он исторически так развивался, или он куда-то движется. Истощаются ли механизмы развития капитализма, идёт ли он к каким-то своим пределам, или это какая-то вечная игра центра и периферии: когда центр смещается, новая страна становится гегемоном капиталистического мира, и это продолжается бесконечно, как сказал Гегель, какая-то дурная бесконечность наблюдается без всякого развития.

Это, мне кажется, главный вопрос, и вне марксистской методологии, думаю, мир-системный подход на этот вопрос не отвечает.

LC: Спасибо. Хотелось бы уточнить, какую из концепций, которую развил мир-системный анализ, вы считаете наиболее важной?

Д: Мне ближе всего взгляд на капиталистическую мир-систему, которую развивает Самир Амин, точнее, развивал: трудно поверить, что его уже нет с нами. Он поставил в основу своей интерпретации отношений между центром и периферией понятие «империалистическая рента». Это понятие вообще основывается на всей предыдущей традиции марксистского анализа империализма. Оно представляет собой конкретную форму прибавочной стоимости, которая сформулирована применительно к современному мировому капиталистическому хозяйству. Причём, интерпретируя империалистическую ренту, суть которой, конечно, в присвоении неоплаченного труда рабочих, Самир Амин связывает этот процесс мировой экономики с различиями в уровне оплаты труда на периферии и в центре.

Для объяснения природы империалистической ренты он применяет модель превращения стоимости в цену производства Маркса и теорию аграрной ренты Рикардо-Маркса, прослеживая то, как она была переосмыслена другими, в том числе и современными, марксистами, в том числе и из развивающихся стран. Амин обобщает это понятие и на промышленность, показывая, как транснациональный капитал центра в рамках этого превращения стоимости в цену производства использует разность в оплате труда, на основе силы капитала присваивает ещё и рентные доходы, созданные трудом населения стран периферии. Эти доходы безвозмездно присваиваются транснациональным капиталом центра — вот это и есть империалистическая рента.

Ну и, конечно, я не отбрасываю ни в коем случае вклад других теоретиков мир-системного подхода, например модель развития отсталости «development of underdevelopment», которую предложил А. Г. Франк, обдумывая судьбу стран Латинской Америки. Он показал при анализе развития государств, что проблема так называемых развивающихся стран является искусственно навязанной.

Так, пока в эти страны не вторгся капитализм в виде колониализма европейских держав, как правило, эти страны, как Индия и Китай, обладали развитыми диверсифицированными экономиками (развитыми для своего времени, на основе ручного труда). А потом колонизаторы трансформировали производство этих стран, сведя его к нескольким видам производства, выгодным для экономик метрополий. Трансформировав социальную структуру этих обществ, согнав крестьян с земли и превратив их в дешёвых рабочих, метрополии одновременно создали из класса землевладельцев компрадорскую буржуазию, выступающую посредником метрополий в эксплуатации своих стран. Вот тогда-то и возникла проблема развития, и вот тогда большинство стран стали пытаться усиленно догнать метрополии. Но это невозможно в данных условиях, поскольку значительная часть создаваемых их населением доходов присваивается развитыми странами, и, следовательно, они всегда остаются впереди. И это очень ценная концепция.

Мне очень нравится и вклад Джованни Арриги, который показал, что происходят вот такие глобальные циклы накопления капитала в условиях капитализма, показал связь между периодически возникающей финанциализацией и перенакоплением капитала в мировых масштабах в реальном секторе экономики. Ну, думаю, что и вклад Валлерстайна, и его классификация стран на центр, периферию и полупериферию тоже важны для анализа современного капитализма. Но повторяю: все эти концепции должны быть интегрированы в систему понятий «Капитала», империализма, и вот тогда их аналитическая, эвристическая сила, я бы сказал, развёртывается по-настоящему.

LC: Давайте как раз поговорим о российском капитализме. Как раз хотел спросить для начала: имеет ли место в Российской Федерации империализм и почему?

Д: Это вопрос, который сейчас является очень актуальным, особенно в связи с украинским кризисом. В западных и отечественных левых кругах, насколько мне известно, есть большой разброс мнений по этому вопросу. В том числе популярна и концепция двух империализмов: что на Украине столкнулись два империализма, российский и американский, и что они в равной мере ответственны за этот кризис.

Я должен сказать, что я эту позицию не разделяю. В России, конечно, капитализм, но империализм я больше связываю с капитализмом Центра. Российский капитализм, мне кажется, больше попадает в классификации Валлерстайна в полупериферию капитализма, это не чистая периферия капитализма. Российский капитализм обладает определённой мощью и с помощью ядерного оружия заставляет в какой-то степени считаться с собой. Хотя и весьма непоследовательно, на мой взгляд, но он может противостоять давлению со стороны Центра. Но при этом Россия, конечно, ни к какому центру мирового капитализма не относится и признаками такими не обладает. Слишком слабый капитализм.

И вообще, в центр мирового капитализма нельзя войти, если можно выразиться, бесплатно. Если смотреть историю мировых глобальных циклов накопления капитала, смещение исторического развития Центра, смену лидеров Центра капиталистической мир-системы, то эта смена всегда сопровождалась глубоким экономическим кризисом, эпохой войн и революций, и мировые войны были связаны со сменой лидерства. Вот такую цену надо заплатить, если судить по опыту истории, пройти через это, для того чтобы попасть в Центр. Когда около девяностого года происходил переход нашей страны к капитализму, то в сознании наших людей, в сознании общественности не было никакого представления о центре и периферии, о зависимом развитии.

Капитализм понимался как капитализм развитых стран. Наш переход к капитализму в сознании советских людей означал, что мы переходим к тому общественному строю, который есть в Западной Европе и Соединённых Штатах Америки.

И вообще наивное мнение господствовало, которое всячески подогревалось тогдашними СМИ, теми, кто определял общественное мнение, что с приватизацией и либерализацией цен мы в исторически стремительные, можно сказать, в мгновенные сроки перейдём к развитому капитализму, экономической эффективности и обретём уровень жизни Соединённых Штатов.

Это было всеобщее убеждение, это было то обещание, под которое наше общество и дало кредит доверия так называемым реформаторам. То есть в категориях мир-системного подхода мы рассчитывали превратиться в капитализм Центра. Однако последующие события: разрушение обрабатывающей промышленности, обеднение населения, резкий рост значения добывающих отраслей, прежде всего энергоресурсов, выход нашей страны на мировой рынок как поставщика энергоресурсов, появление пресловутых олигархов, массовый вывоз капитала из страны — это всё признаки периферизации.

Мы не превратились в чистую периферию, на мой взгляд, и сохранились как государство в рамках Российской Федерации только потому, что государство унаследовало многое от Советского Союза, в том числе центральную бюрократию, которая была самой опытной в международных отношениях, унаследовала ядерный потенциал.

Если бы не это, я уверен, что нас бы разорвали на части, как Югославию. Определённый еще не до конца разрушенный промышленный потенциал, образование, науку — всё это мы унаследовали от СССР. Именно это и позволяет нам удержаться в области полупериферии, но ни в какой центр те черты нашей экономики: развал промышленности, обеднение населения, компрадорские олигархи — не позволят войти.

Это всё напоминает то, что описывал А. Г. Франк. Это сведение нашей промышленности к нескольким отраслям, приспособленным к соединению с метрополией, социальная трансформация нашего общества. Только у нас нет крестьянства, у нас полупериферийный пауперизированный рабочий и инженер. У нас нет землевладельцев, ну так из бюрократии вырастили полукомпрадорский правящий класс. Так что думаю, что претендовать на место в Центре и на империалистический статус у нас не получится. Ну, может, какие-то элементы империализма Россия может осуществлять на постсоветском пространстве. Но не в отношении Украины: Украина под западной опекой. Я не знаю, каково ваше мнение, но то, что мне известно о назревании и ходе украинского кризиса, говорит о том, что кризис подготовлен и спровоцирован Западом с целью оказать геополитическое давление на Россию. Мне кажется, что всё это связано с текущей глобальной Великой стагнацией, которая сменила кризис 2008-2010 гг. В этой ситуации Запад, прежде всего Соединенные Штаты, мне кажется, стремится как-то вновь поставить под контроль мир-систему, которая стала расшатываться и породила кризис американской гегемонии. А Россия, с точки зрения американских интересов, должна включиться в борьбу за поддержание американской гегемонии. Например, включиться в стратегическое окружение и изоляцию Китая, без чего контроль над мировой экономикой невозможен. Россия вместо этого претендует на какие-то свои интересы, пытается строить какой-то свой национальный капитализм. С моей точки зрения, всё это иллюзия и ничего у неё не выйдет, но она пытается, реализуя те некоторые остаточные преимущества, которые остались в наследство от Советского Союза. Это и есть её полупериферийный статус.

В ответ на это Запад нашёл наше слабое место в лице Украины и по нам там ударил, у меня такое представление. Это тоже стремление поставить нас на место и напомнить, кто хозяин: вы никакому центру не принадлежите, вас формально туда пустили, присоединили к «семёрке» западных государств, а вы должны знать своё место. Вот поэтому я думаю, что о российском империализме можно говорить очень условно и в ограниченном, региональном контексте, не больше.

LC: Спасибо. Если разбирать более детально структуру российского империализма…

Д: Империализма или капитализма?

LC: Капитализма, прошу прощения. В вашей работе, что определяет российский капитализм, вы используете понятие «крупный инсайдер». Вы в него включаете крупных чиновников, руководителей организованной преступности, предпринимателей. Соответственно, как это понятие соотносится с буржуазией? Оно шире или уже, или это какой-то особый класс?

Д: Я вообще-то говоря, имел в виду русскую, то есть российскую, там люди разных национальностей, буржуазию, но старался определить её реальное положение. Я пытался выделить ту группу лиц, которая контролирует предприятия в России и особенно её финансовые потоки, потому что в российских условиях юридическое и социальное положение разных лиц в крупном бизнесе часто не совпадает друг с другом. Нельзя сказать, что только те, кто акционеры — это и есть российские капиталисты, потому что сплошь и рядом бывает так, что те, кто реально контролирует предприятие и его финансовые потоки, юридически являются наёмными работниками. "Ну вот, я менеджер, директор, я такой же наёмный рабочий, у меня нет ничего". А на самом деле этот генеральный директор учредил сеть оффшорных компаний, которые через последовательные цепочки других компаний владеют теми компаниями, в руках которых акции этого предприятия. То есть он фактически единственный владелец этого предприятия. Те, кто сидит там как акционеры, только представляют те компании, которыми этот генеральный директор через цепочку оффшоров владеет и которые контролирует. Юридически он наёмный работник, а фактически он главный капиталист. Как быть с этим?

Или, допустим, человек занимает место на государственной службе, высокопоставленный чиновник. И у него нет ничего по декларации. Показывают у него какую-то незначительную зарплату, незначительные ресурсы. А на самом деле он использует своё положение, взяв под контроль какой-то лакомый кусок крупного бизнеса, но владеет через подставных лиц. Есть такое понятие — франтивы, которые являются якобы независимыми, но на самом деле зависят от него и фактически осуществляют его бизнес. Юридически он не является капиталистом, а по существу он принадлежит именно к этому классу.

Обдумывая эту проблему с точки зрения такой науки, как корпоративное управление, я увидел, что там инсайдерами называют тех, кто влияет на таковое управление. Этот термин требует уточнения, «корпоративное управление» – неточный перевод на русский.. По-английски это «corporate governments», что было бы более точно перевести как «корпоративная власть». Это, по существу, наука о распределении властных полномочий внутри корпораций. Такое распределение бывает разным в разных странах: более демократическим, как в Германии, более авторитарным, как в Южной Корее, чем-то средним, как в Америке.У нас очень авторитарная модель, но она замаскирована под американское корпоративное законодательство прежде всего. И если инсайдеры — это те, кто влияет на корпоративное управление, а аутсайдеры — это те, кто зависит от предприятия, связан с ним, но на распределение властных полномочий не влияет, то наших влиятельных, доминирующих на предприятиях лиц, в этих терминах можно считать крупными инсайдерами. Есть ещё мелкие инсайдеры, средние, те, кто берёт под контроль какие-то более мелкие фрагменты финансовых потоков предприятия и использует это для личного обогащения. Это тоже инсайдеры, но они другого уровня. И вот я с точки зрения доминирования в предприятиях выделил бы крупных инсайдеров как наиболее влиятельную часть российской буржуазии.

LC: Спасибо. А в заключении той же работы вы написали, что российский капитализм можно назвать инобытием сталинизма. Что в этом контексте вы понимаете под сталинизмом?

Д: Здесь я очень расхожусь с большинством своих товарищей по левым идеям и левым кругам, потому что у нас очень популярна сейчас вера в Сталина, убеждение в том, что при Сталине был настоящий социализм, и многие мечтают о том, чтобы пришёл опять Сталин и наказал вот этих всех олигархов, коррупционеров, вот этих крупных инсайдеров. У меня совсем другое восприятие этого явления: я полагаю, что есть качественный разрыв между Лениным и Сталиным. Есть разрыв между российской революционной традицией, выраженной победой Октябрьской революции в 1917-м году и тем тоталитарным характером, который общество приобрело под руководством и с победой Сталина.

Мне представляется, что суть революции состоит во вмешательстве масс в историю, когда именно трудящиеся превращаются в субъект истории. И хотя их борьбу направляет авангардная партия, к примеру, большевистская партия в русской революции, но, тем не менее, взаимосвязь между партией и революционными массами — это не отношения господства и подчинения, не отношения между правительством и армией, допустим, в буржуазном государстве. Авангардная партия может возглавлять борьбу трудящихся масс только по выбору самих этих масс, и Русская революция является ярким предметом этого, потому что сперва в ней доминировали правые меньшевики, эсеры, а потом постепенно первенство перешло к большевикам.

И вот этот переход был выбором масс, он не был навязан Лениным, он не был навязан большевиками, большевики такой власти не имели. Их власть основывалась на том, что у них был более глубокий анализ исторической ситуации, и стратегия, которую они избрали в Революции, больше соответствовала интересам масс. Поэтому им удалось возглавить массы в решающий момент Революции. Ещё раз повторяю, эта большевизация Советов осенью 1917-го года выражала то, что массы примкнули к большевикам и выдвинули их в авангард, это была их инициатива, а не захват.

Поэтому, хотя акт революционного восстания в Октябре 1917-го года был насильственным, но он был глубоко демократичным, потому что он выразил интересы масс и массы это подготовили и выдвинули, создали условия для этого события.

А вот характер сталинизма, исторический смысл победы Сталина в конце 20-ых годов во внутрипартийной борьбе, на мой взгляд, прямо противоположный: теперь в силу сложных причин, которые, может быть, нам не до конца понятны, произошло как бы охлаждение вот этой революционной лавы, и бюрократия, нарождавшаяся во главе со Сталиным, путём жесточайшего террора в ходе коллективизации и последовавших чисток, отвратительных, на мой взгляд, Московских процессов 36, 37, 38 годов, навязали массам новые оковы, вот это тоталитарное общество, и тем самым сильно ограничили и исказили идеалы Революции и её последствия. Правда, сталинизм не перечеркнул прогрессивное значение Русской революции, только исказил его в какой-то степени. И если в области политических и духовных свобод наши трудящиеся оказались в условиях, Сталиным сильно ограниченных, то социально-экономические права трудящихся, тем не менее, были обеспечены так, как ни в одном другом обществе в мире на тот момент. И это очень сильно повлияло и на развитие западного капитализма потом, ему пришлось считаться с таким примером.

Поэтому думаю, что советское общество было очень противоречивым, в нём были элементы социализма, но были элементы и капитализма, и докапиталистических обществ. И вот это всевластие бюрократии, которое с победой Сталина утвердилось в нашей стране, на мой взгляд, свидетельствовало об определённом перерождении в Русской революции и создало предпосылки для перехода к капитализму, потому что бюрократия занимала промежуточное положение, как бы, между трудящимися и капиталистами. Она не являлась капиталистом, я не согласен с концепцией государственного капитализма в СССР, я думаю, что СССР был переходным обществом. Если принять концепцию государственного капитализма, то непонятно, что произошло в августе 91 года: если это уже был капитализм, то в чём смысл перехода к капитализму? Я думаю, что было переходное общество, и бюрократия не являлась капиталистическим классом, потому что частного присвоения не было. Но, тем не менее, бюрократия имела свои корыстные интересы, которые в чём-то совпадали с интересами трудящихся, а в чём-то важном им противоречили. Вот такое противоречивое, сложное общество.

В конце концов эта бюрократия, на мой взгляд, предпочла капитализм, это было её решение, и закрепила свои привилегии, резко усилила их с переходом к капитализму. Но сама потенциальная возможность такого перехода, на мой взгляд, связана именно с победой Сталина во внутрипартийной борьбе и со сталинизмом. Таким образом, я думаю, что вот эта авторитарная модель корпоративного управления, этот авторитарный характер частной собственности в России — он исторически, преемственно связан с авторитарным, тоталитарным характером советского общества, с особым, неподконтрольным для общества, положением бюрократии. Я думаю, что произвол современного олигарха наследует произвол советского бюрократа в более сильной форме.

Вот почему я называю российский капитализм инобытием сталинизма. Инобытие - это термин Гегеля, бытие одного явления через другое. Сталинизм как бы продолжает своё существование в форме частнособственнического капитализма. И либералы, те, кто выступают за капитализм, не понимают, что в действительности не КПРФ и не сталинисты, а именно они, сторонники капитализации страны, и выступают продолжателями дела Сталина.

LС: Забавно, либералы часто говорят, что у нас неправильный капитализм, потому что мы как раз-таки наследуем сталинскую бюрократическую модель, и нужно просто избавиться от этой нехорошей модели, и тогда у нас будет правильный капитализм.

Д: Но частная собственность, на мой взгляд, наоборот, закрепляет неподконтрольность в новой форме, закрепляет и воспроизводит неподконтрольность вот этой бюрократической системы трудящимся. Частная собственность в нашей стране, на мой взгляд, стала главным институтом, закрепляющим нарушения прав человека. Что такое авторитарная модель крупной частной собственности? Это подавление интересов и прав наёмных трудящихся, а большинство населения принадлежит к числу наёмных работников. У них не было политических прав в СССР, но социально-экономические права были незыблемы, они были обеспечены мощью советского государства. А теперь никаких политических прав им не дали, зато социально-экономические права отобрали. На мой взгляд, положение рабочего человека стало хуже с переходом к такому полупериферийному капитализму, ни о какой социал-демократической модели теперь не может быть и речи, так как она возможна только в условиях капитализма Центра, когда есть подпитка этого капитализма за счёт доходов, создаваемых на периферии.

При полупериферийном капитализме это невозможно, и из этого вытекает кризис социал-демократии. Вот почему социал-демократия не имела успеха в России, хотя у нас есть вроде бы социалистические традиции.

А глубокая трагедия наших правозащитников состоит, на мой взгляд, в том, что они поддерживают капитализм, они приняли либеральное мировоззрение. А оно служит обоснованием актуальной формы нарушения прав человека, оно отстаивает произвол частной собственности, а это главная форма нарушения прав человека сегодня. И они каким-то извращённым образом критику советского тоталитаризма, критику сталинизма, критику ГУЛАГа поставили на службу нарушению прав человека, которая является актуальной для России сегодня. И вот в этом их мировоззренческий тупик, вот почему они остались маленькой изолированной кучкой и не нашли отклика со стороны нашего населения.

Не потому что люди не хотят прав и не понимают, как думает такая крайне-либеральная интеллигенция: «у нас, значит, Homo Soveticus’ы, они не понимают, что такое права и свободы, они не хотят демократии»!

Нет, это вы не понимаете, что такое права и свободы и что такое демократия. Вы не понимаете, что капитализм существует в основном как периферийный и полупериферийный, а он никакой демократии и прав человека дать не может, он их может только грубо раздавить!

Но эта фраза предназначена не вам, а им.

LС: По поводу той же самой работы, вышеупомянутой, вы пишете там, что крупный капитал в России использует преимущественно внеэкономическое принуждение. Как это соотносится с сущностью именно капитализма, который, согласно Марксу, основывается на экономическом принуждении?

Д: Я думаю, когда Маркс говорил об экономическом принуждении, он противопоставлял буржуазные отношения феодальным и говорил о капитализме в чистом виде, он хотел объяснить собственную специфику этого способа производства. Я думаю, что верно тут будет сказать: история капитализма свидетельствует, что он унаследовал плюсом к экономическому принуждению ещё и все те механизмы насилия и принуждения, которые были созданы правящими классами до него. И тут я согласен с Дэвидом Харви, который ввёл понятие «equation by disposition» – «накопление путём отъёма чужой собственности», «путём изъятия», по-разному можно перевести.Это обобщение термина «первоначальное накопления капитала», когда капитал накапливается не за счёт капитализации прибавочной стоимости, а за счёт грубой экспроприации. Вот захватили крестьянские земли, согнали с них крестьян, а эту землю присвоили себе — и это было так — первоначальное накопление; ограбили колонии и пустили эти средства в капиталистический оборот…

Но Харви отмечает, что такие внеэкономические способы обогащения всё время продолжали существовать и сейчас широко распространены. Что такое, допустим, доход финансовых спекулянтов? Что такое вот эти рентные доходы, о которых говорит Самир Амин? Они все основаны на мощи капитала, а экономическая мощь капитала обязательно подкрепляется военной мощью, господством в системе международных отношений, то есть никогда не является перед нами в чистом виде. И я думаю, что это очень важно.

А если обратиться к российскому капитализму, то авторитарная модель нашей крупной собственности предполагает, что создаётся целая система институтов — я её называю инфраструктурой контроля, — которая обеспечивает такой внеэкономический контроль над предприятием, а значит, прежде всего над трудовым коллективом. Я бы даже выделил внешние и внутренние элементы этой инфраструктуры.

Внешние — это связи с государством, опора на коррумпированное чиновничество, связи с правоохранительными органами. В 90-ые годы важным ресурсом этих внешних элементов контроля были связи с криминальными структурами. Сейчас это тоже сохраняется, хотя удельный вес этого элемента упал в пользу связи с государством. Хотя коррупционеры, вообще говоря, тоже преступники, поэтому криминальная природа этих отношений, мне кажется, всё равно остаётся, хотя форма меняется.

Но есть и внутренние элементы этой инфраструктуры контроля. У нас очень централизованная система принятия решений в крупном бизнесе, всё должно контролироваться, потому что высокая степень воровства. Это реакция рядовых менеджеров и наёмных работников на то, что им недоплачивают. У нас очень развёрнутая система мониторинга и контроля во всех случаях, когда речь идёт о материальных ценностях, которые можно похитить или частно реализовать, но всегда можно, если вы менеджер, в той или иной степени злоупотреблять своим положением, присваивая какие-то средства компании. Вот чтобы этого не допустить, частные собственники должны очень тщательно контролировать и менеджеров, и наёмных работников. В связи с этим у нас раздутые штаты внутренних служб безопасности, разное оборудование. Допустим, если у вас какое-то ценное сырьё на предприятии, то устанавливается оборудование, позволяющее определить, выносите ли вы его за территорию предприятия. И, конечно, борьба с независимыми профсоюзами, вместо них надо учреждать профсоюзы, подконтрольные собственникам.

Всё это элементы силового контроля над трудовым коллективом, это и есть то ограничение в правах, то нарушение прав человека. Ведь всё это — то, с чем человек сталкивается на предприятии, там, где он проводит на работе большую часть своей жизни. Он зависит от предприятия, от зарплаты, от рабочего места. И вот именно там-то он и сталкивается, прежде всего, с бесправием. Ему говорят: «Ну, тебя осчастливили, вот, ты теперь время от времени можешь пойти и проголосовать», ему промывают мозги средствами массовой информации, объясняют, как и за кого надо голосовать. Если появляется независимая политическая сила на политической арене, то очень быстро её разрушают, берут под контроль, так что и эти его права, нашего человека, больше формальные. А уж на предприятии он со всех сторон ограничен властью авторитарного собственника. И эта власть отнюдь не метафизическая, она воплощена в конкретных структурах и институтах, главным образом в неформальных, с помощью которых эта власть проводится. Вот это и есть внеэкономическое принуждение. И человек, которому недоплачивают, в современных российских условиях имеет очень мало легальных средств защитить свои интересы, а коллективная борьба за свои права у нас, к сожалению, на сегодняшний день встречается редко. Это, я думаю, тоже негативное наследие сталинизма: в тоталитарном обществе всякая традиция общественной самобытности и самостийности была утрачена, профсоюзы тоже были огосударствлены, и вот наш человек оказался безоружен перед вот этими крупными инсайдерами. И я думаю, что это и есть глубинная основа того, что такая инфраструктура контроля создаётся на предприятиях, и это я и имею в виду под внеэкономическим принуждением.

Капитализм прекрасно сочетается с такими вещами. Если взять развивающиеся страны, более бедные, чем Россия, то там эта инфраструктура контроля подчас наблюдается и в более дикой, грубой форме, даже чем у нас: там, где генералы входят в советы директоров компаний, для того чтобы они с помощью своих солдат подавляли забастовки, если понадобится.

LС: То есть это специфика именно российского капитализма, а также стран полупериферии и периферии. И ещё вопрос: в более развитых странах такое есть или нет?

Д: В более развитых странах менее грубо проводятся такие вещи, потому что в более развитых странах больший делают акцент на подкуп, то есть, лучшие условия труда создают, больше защищены рабочие. Но и здесь в эпоху неолиберализма, в последние десятилетия, особенно после распада СССР, социально-экономические права трудящихся были очень сильно подорваны. Вот этот глобальный сдвиг производства с Севера на Юг, который особенно усилился, начиная с 80-х годов, и связан с неолиберальной политикой, очень помог буржуазии Центра подорвать права своих рабочих. Рабочий вынужден соглашаться: «если вы будете артачиться и настаивать на своих коллективных правах, то мы завод здесь закроем, а откроем в Китае». И это оказалось очень действенным способом: подорвало позиции профсоюзов и вызвало кризис социал-демократической модели, допустим, европейского капитализма, которому мы так завидовали в СССР около 90-ого года.

Так что в Центре мирового капитализма тоже, конечно, наступают на права рабочих. Но наступают в менее грубой форме, поскольку там капитализм богаче, поскольку он получает огромные дополнительные доходы с Периферии. В силу этого он больше может использовать подкуп, а в странах, которые являются донорами капитала для Центра, эти возможности как раз ограничены. Я думаю, когда Ленин развивал свою концепцию перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую, которая была основана на том, что русская буржуазия не поведёт общество по буржуазно-демократическому пути и поэтому рабочий класс будет вынужден перейти от чисто демократических преобразований к социалистическим, он выразил общие особенности всех стран периферийного и полупериферийного капитализма.

LС: У нас есть вопрос по плановой экономике: в исследовании “Куда Кейнс зовёт Россию?” Ваш отец Солтан Дзарасов и Вы сами в статье “Возможен ли национально ориентированный капитализм” писали о том, что были приверженцем планово-рыночной модели экономики. А как сейчас Вы относитесь к данной экономической модели?

Д: Ну, к планово-рыночной я отношусь положительно, поскольку я полагаю, что планово-рыночная экономика является переходной к социалистической, то есть общество, которое пойдёт по социалистическому пути, может идти по этому пути в форме планово-рыночной экономики. Здесь имеется в виду сочетание плановых и рыночных методов экономического развития, конечно, при определяющей роли плана. Я думаю, что исторически модель такой экономики даёт НЭП, советский НЭП 20-ых годов.

В более слабой форме это кейнсианское государство, кейнсианское государственное регулирование в Европе и Соединённых Штатах после Второй мировой войны, но это ослабленная форма, потому что тут государство лишь косвенным путём регулирует экономику при доминировании крупного капитала. В НЭПовской экономике Советского Союза никакого частного крупного бизнеса не было, был частный капитал только в мелком и среднем масштабе – и, причём, при больших ограничениях на использование наёмного труда и при закреплении широких прав наёмных работников на таком уровне, что ничего подобного ни в каких капиталистических странах, самых культурных европейских, не было. Вот национализация крупной промышленности и банков, как это тогда выражались, взятие командных высот экономики в руки государства, обеспечивала то, что планирование позволяло на этой основе определять основные пропорции народного хозяйства.

Я думаю, что исторический опыт показывает, что стихийная капиталистическая экономика неизбежно от пропорционального развития отклоняется. Развитые капиталистические страны могут обойтись без централизованного планирования, только потому что на них работает огромная периферия и диспропорции, которые порождает крупный частный бизнес, в значительной степени компенсируются, гасятся, можно сказать, амортизируются за счёт доходов, присваиваемых доходов, созданных Периферией. Что касается стран, которые не принадлежат к Центру мирового капитализма, то их успешное индустриальное и самостоятельное развитие обязательно предполагает плановую экономику и плановые методы. Но я думаю, что стопроцентная централизация экономики, попытка создать тоталитарную экономику тоже имеет большие недостатки, потому что цель планирования – обеспечить пропорциональность экономического роста и поддержание пропорций.

Но есть проблема оптимального соотношения централизма и самостоятельности предприятий. Так говорили в советские времена: это, конечно, оптимальное соотношения плана и рынка. Государство не может и не должно планировать всё, достаточно определять основные пропорции народного хозяйства. А, допустим, спланировать деятельность всех кафе, всех парикмахерских, всё то, что мелкий бизнес осуществляет – эта задача слишком сложная, и не нужно стремиться её выполнить, это, я считаю, должно остаться на откуп мелкому бизнесу при большом контроле за использованием наёмного труда. Вот такая экономика это и есть планово-рыночная экономика, и она, мне кажется, создаёт предпосылки для движения по социалистическому пути. И можно не ждать мировой революции, а это то, что можно делать в одной отдельно взятой стране — это ещё не будет социализмом, но это путь к социализму.

LС: А если говорить про кейнсианство, в чём коренное отличие между правым кейнсианством и левым крылом этого течения?

Д: Отличие очень большое. Правое кейнсианство доминирует в современном мире, но оно является продуктом, я бы сказал, искажения Кейнса и адаптации идей Кейнса к, выражаясь научным языком, неоклассической традиции. То есть вот такой правый взгляд на капиталистическую экономику исходит из того, что по своей природе она является саморегулирующейся системой, и поэтому государственное регулирование как таковое вредно, потому что, вмешиваясь в механизм саморегуляции, оно порождает кризисы. Это позиция монетаристов, Милтона Фридмана, тех, кого называют неолибералами. Ещё есть хорошее выражение, которое не является названием научной школы, но хорошо выражает систему ценностей таких людей: рыночный фундаментализм. Последователи данного течения считают, что капиталистическая экономика устремляется к равновесию, то есть к соблюдению пропорций народного хозяйства, если внешние силы, такие, как государственная бюрократия, профсоюзы, социал-демократы, коммунисты не вмешиваются в стихийное развитие капитализма. В действительности такое развитие капитализма привело ещё к Великой депрессии 30-ых годов, когда и появилось кейнсианство – в ответ на это.

Кейнс, мне кажется, находится где-то посередине между Марксом и рыночным фундаментализмом, потому что он считает, что капиталистическая экономика отклоняется от равновесия, это объединяет его, роднит его с марксистами. Но в то же время он полагает, что не нужно планирование, а нужно регулировать экономику косвенным путём. Косвенным путём — это значит, что, допустим, государство соберёт налоги, организует общественные работы и тем самым стимулирует экономический рост — это был его рецепт во время Великой Депрессии.

Правое кейнсианство взяло этого рода идеи и дало их правую интерпретацию. То есть надо сделать так: свести роль государства только к управлению совокупным спросом через регулирование денежной массы. Когда наблюдается, что экономика идёт экономика к кризису, надо расширить денежную массу, тогда кредит станет более доступным капиталистическим фирмам, и они расширят производство, и кризис смягчится. А если инфляция высокая, надо сузить денежную массу, тогда кредиты фирмам уменьшатся, и в этом случае меньше будет производство, меньше зарплат и меньше спрос, и цены снизятся. И если таким образом манипулировать совокупным спросом через манипулирование денежной массой, то мы создадим условия, когда рыночная саморегуляция будет срабатывать. Ну, вы видите отличие от мысли Кейнса. Кейнс считает, что капитализм устремляется к кризису,и поэтому нужно существенное вмешательство государства, чтобы не допустить этого сдвига к кризису. А здесь идея такая, что вот таким, довольно слабым, регулированием можно создать предпосылки для рыночной саморегуляции.

Что касается левого кейнсианства, то оно примыкает к марксизму. То есть левое кейнсианство дало более левую интерпретацию идей Кейнса: что капитализм отклоняется от равновесия в силу классовых конфликтов. Они сами называют себя пост-кейнсианцами, но это не очень удачное название, потому что оно не говорит ничего о содержании этой трактовки кейнсианства. Вы поймёте, о чём речь, из их трактовки, например, инфляции: если правые кейнсианцы считают, что инфляция — это переполнение денежными знаками каналов обращения, то есть, слишком много бумажных денег, их нужно сжать, то с точки зрения пост-кейнсианцев, инфляция — это выражение борьбы социальных классов за относительную долю национального дохода. То есть капиталисты, чтобы увеличить свои прибыли, поднимают цены, сдерживая заработную плату. Тогда доля прибыли в цене становится больше, но происходит общий рост цен, реальная заработная плата снижается. Тогда рабочие в ответ на снижение реальной заработной платы начинают бастовать, требуя повышения зарплат. Если они этого добиваются, то капиталистические корпорации опять увеличивают цены, чтобы компенсировать это снижение в прибыли. Вот их трактовка инфляции, знаете, очень существенно отличается от право-кейнсианской. Она может иметь место безотносительно того, что происходит с денежной массой. Во всяком случае, здесь являются главным социальные отношения, а не динамика денежной массы сама по себе. Вот в этом отличие. Но пост-кейнсианцы тоже не едины. Если взять только эту школу, у них тоже есть правое крыло – оно не признаёт Маркса. Есть левое крыло — это просто, по существу, марксисты, которые занимаются кейнсианской проблематикой. Ну, есть и центр, который, так сказать, между ними. Ну вот примерно так я могу ответить.

LC: Спасибо. Как Вы считаете, была ли планово-рыночная экономика успешно реализована в Китае?

Д: Это вопрос сложный. Я не могу ответить однозначно. В Китае действительно есть, сохраняется в значительной мере централизованное планирование и растут рыночные отношения. Экономический подъём Китая последних десятилетий — это неоспоримый факт,но, вы спрашиваете, была ли эта модель успешно реализована? Это вопрос более сложный, и мне кажется, что нет, потому что модель экспортного роста Китая, который использует план и рынок, связана с реализацией такого «относительного преимущества», в кавычках, как дешёвая рабочая сила китайская. Изначально сама возможность применить такую модель роста, когда экспорт становится главным двигателем национальной промышленности, а предпосылкой для расширения экспорта является дешевизна труда, была открыта перед Китаем Соединёнными Штатами, для того чтобы оторвать Китай от Советского союза в 80-ые годы. И Китай воспользовался этой возможностью.

Действительно, в течение нескольких десятилетий экспортная продукция Китая направляется прежде всего в США, на втором месте для них европейский рынок, на третьем месте — японский рынок, все остальные страны идут потом. Этот экспорт непрерывно расширялся, и он лежит в основе высоких темпов роста Китая за последние 20-30 лет. Однако такая ориентация на экспортную модель роста за счёт дешёвого труда привела, на мой взгляд, китайскую экономику в тупик, потому что, именно применение дешёвого труда лежит в основе нынешнего кризиса мировой экономики. В течение этих десятилетий возникал классический разрыв между ростом производительных сил и узкой базой потребления в условиях эксплуатации. Ведь индустриализация Китая, Индии, Мексики, Бразилии, других развивающихся стран происходила ради использования дешёвого труда, и это значит, что совокупный спрос в масштабах мировой экономики — применим кейнсианские термины — систематически отставал от роста совокупного предложения, и в конце концов это и привело к кризису.

Теперь западные рынки, на которые рассчитан экспорт Китая, стагнируют. Казалось бы, и об этом партийные документы КПК говорят уже по крайней мере 10 лет последних, на это можно ответить, переориентировав это производство на внутренний рынок. Но дело в том, что внутренний рынок в Китае ограничен, доля спроса в ВВП Китая около 40%, а по стандартам промышленно развитых стран, для того чтобы внутренний рынок был главным двигателем роста, эта доля должна быть порядка 70%.Самир Амин, про которого мы говорили в начале нашей беседы, различал интровертные и экстравертные экономики. Так вот, интровертные, то есть экономики, ориентированные на собственное развитие, — это только экономики Центра, а экономики Периферии — экстравертные, они ориентированы на развитие экономик метрополий. И вот Китай является ярко выраженным примером вот такой экстравертной экономики. А совершить манёвр и резко расширить внутренний рынок очень сложно, потому что это означает такое расширение внутреннего рынка, что надо, во-первых, резко снизить долю прибылей в ВВП Китая, увеличив долю заработной платы, хотя заработная плата растёт в Китае в последние годы под давлением забастовочного движения, а не в результате доброй воли китайских капиталистов. Но она растёт недостаточно, всё-таки доля потребления в 40% слишком мала, для того чтобы внутренний рынок мог заместить внешний, а внешний стагнирует. А капиталисты в Китае очень тесно связаны с правящей партией: есть исследования, которые говорят, к примеру, что 80% крупного бизнеса в Китае ведётся прямыми родственниками политических лидеров, людей, занимающих высокое положение в партийной, государственной иерархии, и таким образом им принадлежит власть, и они не хотят её использовать для того, чтобы снижать свои прибыли. На мой взгляд, такой ползучий капитализм, который наблюдается в Китае, завёл страну в тупик, и с этой точки зрения не могу сказать, что в долгосрочной исторической перспективе китайская модель планово-рыночного хозяйства оказалась успешной.

LC: Спасибо, то есть в рамках мир-системного подхода она так и останется в рамках периферии?

Д: Мы не знаем, какое положение у Китая останется, будущее непредсказуемо. Вот, например, нынешнее обострение американо-китайских отношений, торговые войны и политические конфликты. Эта стратегия, фокус на Азию, которую провозгласил Обама, а когда пришел Трамп, то он еще больше ужесточил анти-китайскую политику, говорит о том, что между Китаем и США возрастает конфликт. Я его интерпретирую так, что Соединенные Штаты требуют, чтобы Китай взял на себя большее бремя кризиса, поскольку США – гегемон капиталистического мира, а Китай накопил силы, и он хочет продвигать интересы своего капитализма. И это конфликт, который принадлежит к самому ядру современной мировой экономики, потому что прежде всего его составляют симбиоз американской и китайской экономик. И я думаю даже, что конфликт США с Россией — он производный от их конфликта с Китаем, потому что Россия важна для стратегического окружения Китая, и чем этот конфликт кончится, мы не знаем. В предыдущие эпохи, когда наступал кризис лидера капиталистического центра, из полупериферии вырастал какой-нибудь претендент, который предъявлял свои права на лидерство.

LC: И устраивал войну.

Д: Да, но сейчас времена, когда есть оружие массового поражения и о таком сценарии думать не хочется. Ну и, на мой взгляд, Китай на сегодняшний день не готов к военному столкновению с Соединенными Штатами. Последние, кстати сказать, предпринимают огромные усилия для резкого увеличения своего военного потенциала. Происходит недооцененная нами революция в военном деле, и США пытаются создать такие вооруженные силы, которые по своим боевым возможностям вообще не будут иметь равных в мире, в том числе в лице вооруженных сил других стран, принадлежащих к центру. Может быть, они готовятся к столкновению с Китаем. Китай, правда, тоже не сидит сложа руки и наращивает свою боевую мощь, осваивает производства авианосцев, развивает все виды вооруженных сил, создает военные базы, но пока что их военная мощь ниже.

Чем закончатся это столкновение, мы не знаем, может, США тоже зависят от Китая, тут двусторонняя зависимость.

LC: Спасибо. Как-то мы сконцентрировались пока на вопросах мир-системного подхода и Economics в целом. Поговорим о проблемах марксизма.

Д: Давайте.

LC: Как вы думаете, в каких поправках с учетом новых данных и глобальных экономических изменений нуждается «Капитал»? Есть ли необходимость писать пятый и шестой тома, как это задумывал Маркс?

Д: Вопрос непростой для меня. Я думаю, что в своих основах, конечно, «Капитал» Маркса подтверждается и остается актуальным. Я думаю, что такие, наиболее фундаментальные, законы капитализма вообще остаются неизменными всю его историю, потому что они отражают качество капитализма как общественного строя, его собственную природу и специфику. Но в то же самое время на уровне конкретных форм, в которых эти законы проявляются, капиталистическое общество является необыкновенно динамичным и постоянно меняется. Вот почему в каждую эпоху каждое новое поколение марксистов должно по-новому освоить «Капитал», вновь пройти путь от абстрактного к конкретному, понять, какова специфика отношений трудовой стоимости и прибавочной стоимости в конкретную эпоху, в которую они живут. В этом смысле «Капитал» постоянно надо дописывать, и мы перестанем над ним размышлять и совершенствовать его, только когда капитализм закончится.

В то же время я думаю, что есть такие стороны самого «Капитала», которые нуждаются в пояснении, потому что, как известно, Маркс не успел завершить главный труд своей жизни. Наверное, если взять его проекты, то это на протяжении жизни одного человека, даже такого гениального, как Маркс, завершить и невозможно. Он же планировал 6 томов написать и в конце концов перейти к государству, к мировой экономике, к международным отношениям, и этот проект, наверно, нельзя было осуществить. Ну и из тех трех томов, что нам известны, сам Маркс отредактировал и отправил в печать только первый том. Второй и третий нам известны так, как их подготовил Энгельс. Конечно, он лучше, чем кто-либо другой, знал планы Маркса, но если взять полное издание сочинений Маркса, которое в Германии осуществляется на языках оригинала, то там есть несколько вариантов и второго, и третьего томов. И видно, что Маркс размышлял и прикидывал разные подходы к тем теоретическим моделям, которые он излагал.

Я думаю, что проблема трансформации стоимости в цену производства не была до конца решена Марксом. Мне кажется, что он, конечно, сумел гениально поставить эту проблему и существенно продвинулся в ее решении, но не до конца.

Я думаю, это одна из причин, почему он и не опубликовал второй и третий тома. Над этим еще предстоит думать. Но в общем и целом я считаю, что этот труд выдержал проверку временем, и раз он продолжает нам объяснять, что происходит с капитализмом сейчас, в XXI веке, а написан он был в XIX веке, думаю, что другого такого труда экономическая наука не знает. Значит, основные черты капитализма он ухватил, и они останутся актуальными до конца капитализма и после нас.

LC: Спасибо. То есть стоит сохранить тот положительный опыт, что мы оттуда получаем, и специфически применить методологию, описанную Марксом, к нашей эпохе.

Д: Да, я думаю, что в каждую эпоху эту методологию надо применять вновь и вновь, потому что постепенно она раскрывает перед нам свой эвристический потенциал.

LC: Как вы думаете, сейчас кто-нибудь этим занимается в академической науке? В западной или российской?

Д: Я думаю, что в западной больше, у нас меньше, но тоже занимаются. Я думаю, что очень даже занимаются. По моим впечатлениям, вообще после финансового обвала 2008-10-х годов произошел большой рост интереса ко всем альтернативным школам экономической науки, противостоящим этому неоклассическому мейнстриму. Они все в той или иной мере связаны с классической английской политической экономией. На мой взгляд, это прежде всего марксизм. Вот я езжу иногда на международные марксистские конференции и я вижу, что колоссальный приток людей и молодежи. Вот если у нас придти на марксистский кружок, то больше сидят люди зрелого возраста, а если на западе, то там больше молодежи. Значит, интерес к марксизму в мире очень значительный и растет. Появляются новые направления марксизма и крупные мыслители. Так что, мне кажется, он переживает подъем.

LC: Насчет российских кружков посмеем не согласиться, у нас 3 кружка Lenin Crew в Москве, и там преимущественно молодежь.

Д: Да? Значит, я не там бываю.

LC: Да, видимо, бываете не там, приходите к нам.

Д: Да, хорошо.

LC: Как вы считаете, был ли нанесен буржуазными экономистами какой-либо серьезный удар по трудовой теории стоимости? И в чем вы сами могли бы разглядеть ее слабые места?

Д: Я думаю, никакого серьезного удара по ТТС нанесено не было. ТТС вообще разрабатывалась самыми что ни на есть буржуазными экономистами в эпоху, когда еще классовые конфликты были не настолько острыми, чтобы экономическую теорию подчинили интересам правящего класса в такой степени, как это сейчас наблюдается. Ведь и Уильям Петти, и Адам Смитт, и Давид Рикардо — это буржуазные экономисты. Давид Рикардо еще был успешным коммерсантом и биржевым спекулянтом. Но они очень умные люди, они разработали ТТС, потому что она объясняет реальные явления капитализма. А вот эта так называемая маржиналистская революция 1870-х годов, она как раз произошла в эти годы, потому что к этому времени произошел значительный подъем рабочего движения, произошла индустриализация в нескольких европейских странах, и капиталистические отношения сильно продвинулись вперед. В европейских странах очень вырос рабочий класс, в Англии, в Германии, Франции, и он начал бороться за свои права.

И тогда только дошло до буржуазных экономистов, что ТТС опасна, потому что, если исходить из того, что еще Рикардо до Маркса сформулировал, что труд является единственным источником стоимости, тогда естественно искать в труде и источник прибыли. Это, кстати, и сделали так называемые социалисты-утописты, «рикардианцы», появившиеся еще до Маркса. Такие выводы сделали из трудовой теории стоимости.

До буржуазии это дошло, а тем, кто не до конца понимал, объяснила Парижская Коммуна, которая победила в 1871 году. И вот это поставило перед буржуазной экономической наукой вопрос о защите капитализма, о том, чтобы подтвердить притязание капитала на прибыль.

Вот тогда-то и начали критиковать трудовую теорию стоимости и изобретать альтернативы. На мой взгляд, то, что есть положительного и научного в теории предельной полезности, а это главная концепция, которая выдвинута против ТТС, может быть безболезненно интегрировано в ТТС. Что маржинализм предложил разумного? Некоторые идеи о роли субъективных вкусов потребителя. Конечно, они играют роль, но то, что в этом есть положительного, можно выразить с помощью категории потребительной стоимости товара, как стоимость товара удовлетворяет ту или иную потребность.

Даже более того, категория потребительной стоимости, на мой взгляд, имеет более научный характер, чем категория субъективной ценности, потому что потребительная стоимость в марксизме раскрывается как явление социальное, потому что это не просто физические свойства вещи, а те из них, которые используются человеком как социальным существом. Поэтому на потребление человека влияет не только физический мир вещей, но и культура, его опыт, примеры потребления других людей и так далее. А когда берется только форма субъективной ценности, то индивид утрачивает это влияние принадлежности к человеческому обществу. Поэтому то, что там сказано разумного, можно интерпретировать с позиции ТТС и Марксова учения о товаре.

А вот их претензия к тому, что субъективная ценность одна определяет стоимость товара, совершенно неуместна. Не случайно даже теоретики предельной полезности отметили, что субъективная ценность зависит от двух вещей: от интенсивности потребностей и наличного запаса благ. Так вот, а что определяет эту величину наличного запаса благ? А она регулируется явно ТТС и объективными условиями производства. Таким образом, у них остался, по моему мнению, «задний ход» к ТТС. Но я насчет ТТС считаю, что это очень логично, последовательно, теория Маркса более фундаментальна. Может быть, можно придраться к тому, что Маркс больше разрабатывал вопрос об объективной стороне стоимости — об общественно необходимом труде (постановка этого вопроса является революционной в ТТС), а вопрос о потребительной стоимости он разработал меньше. Но почему один человек должен был все разработать? Никаких серьёзных дефектов не было обнаружено в ТТС.

Маркс, выдвинув учение о двойственном характере труда, о единстве абстрактного и конкретного труда, о потребительной стоимости и стоимости как двух факторов товаров, выявил наиболее фундаментальную структурную закономерность всех экономических отношений капитализма. Они все предстают перед нами в товарной форме. Их все можно рассматривать с точки зрения процесса абстрактного и процессов конкретного труда. Из этого, в частности, вытекает такой практически значимый, эвристический вывод, что, например, явления финансовой сферы нельзя рассматривать в отрыве от явлений в реальном производстве. И поэтому финансово-экономический кризис и коллапс экономики 2008-2010 годов нельзя рассматривать в отрыве от перенакопления капитала в реальном секторе мировой экономики. Именно на фоне отставания совокупного спроса от совокупного предложения в последние десятилетия в мировой экономике произошло падение прибыльности инвестиций в реальном производстве, и, соответственно, рост привлекательности финансово-спекулятивного капитала. Именно в результате этого относительного перенакопления капитала в реальном секторе капитал начал перетекать в посреднический, а это есть не что иное, как проявление противоречия товара, противоречия абстрактного и конкретного труда. Процессы реального производства — это процессы конкретного труда, а финансовые процессы — это процессы абстрактного труда, и, как видите, объяснить их можно, только если рассматривать в единстве, чего и требует марксистская методология.

Я не вижу серьезной теоретической критики со стороны теории предельной полезности вот этих очень практически значимых положений ТТС.

LC: Но ведь если ее можно безболезненно интегрировать, а в марксизме относительным недостатком является недостаточная разработанность субъективного восприятия человеком товара, то, получается, можно, совместив их, избавить ТТС от единственного недочета.

Д: Да, я думаю, так. Потому что учение о потребительной стоимости предполагает роль субъективных факторов, а вот теория предельной полезности не два фактора выявила в стоимость, а один — чисто субъективный, и она является однобокой по сравнению с ТТС.

LC: Спасибо. Сейчас в кружковой среде очень часто обсуждают природу идеального и материального. Недавно был спор о том, является ли статуя материальной или идеальной. В связи с этим хочется спросить, является ли стоимость материальной или идеальной?

Д: Трудовая стоимость, вы имеете ввиду? Какой бы ответ я ни дал, мне скажут: «А что понимать под материальным?», «А что понимать под идеальным?». Но если понимать под материальным то, что объективно и не зависит от воли и сознания людей, то я считаю, что стоимость материальна. Не в том смысле, что стоимость существует как некий физический объект, который можно независимо от других объектов взять: «вот это товар, а вот из него я вынул стоимость», нет.

Потому что стоимость есть общественное отношение.

Я точно могу сказать, что она реальна, и как таковая она материальна, если только не отождествлять материальное с физической субстанцией.

Потому что стоимость как некое количество общественно необходимого рабочего времени на производство товара не зависит от субъективного восприятия людей, не зависит от их субъективных оценок и субъективных ценностей. Это важное понятие воспроизводства. Стоимость имеет смысл только как часть концепции воспроизводства. Если в обществе товар производится не как уникальный, а как воспроизводимый, он обладает стоимостью, определяемой наиболее типичными, наиболее распространенными условиями производства. Вот эти условия производства изменятся, и изменится стоимость товара. Физически в нем ничего не изменилось, а изменилось его воспроизводство, например, возросла производительность труда, и стоимость этого товара может уменьшиться. Хотя производитель, может, и не согласен, но он ничего не сможет поделать.

LC: Вы упомянули теорию воспроизводства. Это косвенно связано со следующим вопросом. Как вы проводите черту, разделяющую производительный и непроизводительный труд?

Д: Это вопрос, который требует применения диалектической логики. Как правило, производительный и непроизводительный труд разделяют с чисто физической стороны: производительность труда измеряется количеством товара, выпускаемым в единицу времени станком или рабочим, заводом или цехом. Так можно измерять лишь в узко техническом смысле, но думаю, что правы марксисты, которые применяют к теории производительного труда концепцию двойственного характера труда. Если взять производительность труда как общественный феномен, его нужно соотносить с капиталистической системой.

Цель у капиталиста, вообще-то говоря, не потребительная стоимость товара, а стоимость. Он хочет увеличить стоимость. Капитал есть самовозрастающая стоимость, по всем известному и очень точному определению Маркса. И капиталист хочет увеличения этой стоимости, его интересует эта самая стоимость. Заботится он об увеличении потребительных стоимостей, только потому что это способ увеличить стоимость.

Таким образом, измерение производительного труда с чисто физической стороны оказывается в условиях капитализма недостаточным. Если какие-то технические новшества позволяют увеличить физический выпуск товаров, но по каким-либо причинам это не даст увеличения прибавочной стоимости, которую может присвоить капиталист, это не является повышением производительности труда. Труд, который удовлетворяет чью-то потребность, но не создает прибавочной стоимости, не является с точки зрения капиталиста производительным. Поэтому различают производительный и непроизводительный труд в данном конкретном обществе с точки зрения цели и способа производства. В условиях капитализма эта цель определяется прибавочной стоимостью, и, следовательно, производительным является тот труд, который увеличивает прибавочную стоимость.

LC: А при социализме, соответственно, является производительным тот труд, который удовлетворяет чью-то потребность?

Д: Думаю, да. Потому что при социализме целью будет не стоимость, а потребительная стоимость, увеличение потребления членов общества. И вот такой труд будет производительным.

LC: Спасибо. В одной из своих лекций вы говорите, что у экономистов, которые были после Маркса, но вернулись к буржуазной политэкономии, вроде Кейнса, есть чему поучиться. Что вы имеете в виду? И чему у них стоит поучиться? Например, у Кейнса?

Д: Я действительно считаю, что надо изучать не только марксистские труды, но и немарксистов тоже. Кейнс мне ближе из всех немарксистских экономистов. Я думаю, что у них можно поучиться исследованиям конкретных аспектов капитализма. Поскольку Маркс не завершил свой «Капитал», многие идеи им заложены неявно. Например, если взять второй том «Капитала», то экономист Михаил Калецкий – правда, он марксистом был, неудивительно, что он так сказал – доказывал, что вообще все теории экономического роста вышли из схем воспроизводства Маркса. Что Маркс тем самым заложил основы теории экономического роста.

Но в то же самое время в схеме воспроизводства Маркса многие ценные идеи заложены имплицитно. Например, очевидно, что в них речь идет о совокупном спросе и совокупном предложении. Вот два подразделения общественного производства: производство средств производства, производство средств потребления — развиваются в долгосрочной плане только при соблюдении определенных пропорций. Вот в этой пропорциональности и заложены совокупный спрос и совокупное предложение. Более того, заложены такие явления, как сбережения и инвестиции. Но связь совокупного спроса и совокупного предложения с превращением сбережения в инвестиции, она не подчеркнута в схеме воспроизводства. А Кейнс ввел эти термины, открыто сформулировал эти проблемы и провел связь между превращением сбережений в инвестиции и величиной совокупного спроса. Если совокупный спрос отстает от совокупного предложения, то сбережения не превратятся в инвестиции, потому что капиталисты будут опасаться, что они не смогут продать свои товары, выручить прибыли, и что вложенные инвестиции не обернутся. Это я привожу пример, чему можно поучиться у Кейнса. Но вообще, на мой взгляд, эта вся идея совокупного спроса и совокупного предложения, а также следующих из этого выводов, приобретает иную глубину, если поставить ее в перспективу прибавочной стоимости.

Почему периодически в условиях капитализма совокупный спрос отстает от совокупного предложения? А потому что капитализм основан на эксплуатации труда. Если эту схему воспроизводства поставить в рамки планового труда, социалистического хозяйства, то этого расхождения не будет, потому что пропорции народного хозяйства соблюдаются. А здесь нет, потому что общество ориентируется на частную прибыль, руководство и пропорции складываются в результате стихийной конкуренции, борьбы за большую величину этой частной прибыли и возникают расхождения между совокупным спросом и совокупным предложением.

На мой взгляд, у Кейнса наиболее глубокая причина этого явления, которое он раскрыл, не показана. Она показана у Маркса. Но в то же время я считаю, что Кейнс раскрыл важные механизмы современного капитализма, как сейчас действует закон прибавочной стоимости. И не следует игнорировать наследие Кейнса, а стоит интегрировать его в марксистскую методологию.

LC: Спасибо. Как вы изучали диалектику? Каких вы бы могли посоветовать авторов или конкретные работы? Для нас сейчас этот вопрос особенно актуален.

Д: Я должен сказать, что диалектика с юных лет вызывала во мне интерес, но это очень сложная область, на мой взгляд. Она осложняется еще и тем, что Маркс своей диалектической логики как отдельного предмета не создал. Его диалектическая логика раскрыта в «Капитале», но есть разные интерпретации.

Я лично получил наибольшую пользу от изучения труда «Наука логики» Гегеля. Вы знаете известное высказывание Ленина о том, что нельзя понять «Капитал», не проштудировав «Науку Логики», особенно первую ее часть. Он даже считал, что это значит, что те, кто не читал «Науку Логики», ничего не понял в «Капитале». Думаю, это сподвигло меня много лет пытаться разобраться в Гегеле.

Должен сказать, что в школе еще я пытался читать этот труд — ничего не понял. Сложно написано, и терминология очень сложная, и язык такой. Правда, в отдельных параграфах Гегель показывает, что его язык может быть очень ярким и образным, но по большей части он предпочитает трактовать свои понятия настолько сложно, что это очень трудно понять.

Но когда я всё-таки постепенно освоил его терминологию и начал понимать, для меня чтение «Науки логики» превратилось в очень важную часть моего личного развития, потому что я думаю, что начал глубже понимать «Капитал» после этого. Мое собственное мнение, что прежде всего Кант и Гегель. Диалектическая логика — это особый взгляд на мир. Позитивистская философия, которая противостоит диалектической логике, имеет очень соблазнительную форму, потому что говорит, что научным является лишь такое утверждение, какое выведено из непосредственно наблюдаемых фактов. И, казалось бы, вот эта строгая наука! Но я так не думаю: Кант и Гегель раскритиковали эту позицию, указав на то, что если сводить научное мышление только к тому, что выводится из непосредственного наблюдения, то ученый будет ограничен в своем мышлении только статичным состоянием мира. А вот диалектическая логика выходит из того, что все явления мира находятся в движении, и, более того, превращаются в свою противоположность, а источником движения является внутреннее противоречие.

И с этой точки зрения надо изучать эмпирическую реальность, и эмпирической реальности диалектика отводит не меньшую роль, чем позитивисты. Но диалектик смотрит на эмпирическое исследование иначе, он ищет в эмпирическом исследовании проявление внутреннего противоречия. И, исходя из оценки этого противоречия, он пытается оценить ее динамику. Это очень хорошо видно, если мы сопоставляем учения о капитализме буржуазных экономистов и Маркса. Все буржуазные экономисты смотрят на капитализм, как на статичное явление, более того, могу процитировать Адама Смита, который сказал: «Капитализм есть вечное и естественное состояние рода человеческого». И, кстати сказать, такому статичному пониманию капитализма был подвержен и Кейнс.

LC: И Валлерстайн.

Д: Да, и Валлерстайн, у теоретиков мир-системного анализа капитализм бесконечно вращается в этом круге глобального накопления капитала, не выходя за его пределы.

А у Маркса капитализм — система общественных отношений, основанная на противоречии капитала и труда, и это общество, которое стремится превратиться в свою противоположность. И в этом смысл капиталистических кризисов, и в этом динамика капиталистического развития. От мелкотоварного производства — к господству крупных корпораций. От корпоративного капитала — к государственному регулируемому капитализму. А когда правое кейнсианство было отброшено и неолиберализм восторжествовал на несколько десятилетий, так капитализм и впал в глубочайший кризис. Значит, все это говорит о том, что он постепенно превращается в свою противоположность. И, на мой взгляд, в этом взгляде на мир, динамичном, ориентированном на поиск противоречий и превращение существующих форм жизни в какие-то новые формы, и состоит главное преимущество диалектики, недоступное позитивизму.

LC: По поводу высказывания Ленина, оно скорее звучало: «Нельзя вполне понять «Капитал»…» то есть понять можно, но не в полной мере.

Д: Ну да, так правильнее.

LC: Нас заинтересовал географ-марксист Дэвид Харви. Знаком ли он вам, и какую оценку вы можете дать его взглядам на диалектику?

Д: Лично я не знаком с ним, но знаком с его трудами, я считаю, что это один из наиболее проницательных аналитиков современного капитализма. Он, кстати сказать, внес марксистский, оригинальный вклад в мир-системный подход. Идея о том, что каждый гегемон в истории капитализма создает особую инфраструктуру капитала, вне которой он не может контролировать капиталистическую мир-систему — это его идея, её он выдвинул как марксист и одновременно как исторический географ. Он рассматривает развитие капитализма в пространственном аспекте, поэтому он пришел к выводу о том, что, чтобы контролировать мир-систему, нужны коммуникация, транспортные системы, порты. Определённые производства и вот эти вещи он подразумевает под своей инфраструктурой.

Я думаю, что это очень достойный специалист и аналитик, и его понимание диалектики, конечно, хорошее.

LC: А видели ли вы его видеолекции по «Капиталу»? И если видели, то как вы оцениваете их?

Д: Да, видел, очень интересное введение в « Капитал», преимущественно, в первый том. Он старается объяснить реальные явления текущего капитализма с точки зрения законов «Капитала». Я считаю, что его видеолекции — очень хорошее подспорье в изучении марксизма.

LC: Сегодня вы уже упомянули о проблеме трансформации стоимости в рыночную цену. Как, по вашему мнению, можно разрешить данную проблему?

Д: Здесь я тоже, может, задену несколько своих товарищей по марксистскому лагерю, если скажу, что проблема превращения стоимости в цену производства не была полностью разрешена Марксом. Это проблематика третьего тома «Капитала», который тоже был не дописан, как и второй, к сожалению. И тут речь идет о том, что стоимость товаров определяется общественно-необходимым трудом, но в процессе конкуренции и межотраслевого перелива капитала прибавочная стоимость перетекает из одних отраслей в другие, и на основе прибавочной стоимости складывается средняя норма прибыли в капиталистической экономике.

В результате получается, что капиталисты присваивают среднюю прибыль на равновеликий капитал, то есть единая средняя норма прибыли в разных отраслях капиталистической экономики означает, что если у вас больший капитал, вы получите большую массу прибыли.

Цены содержат эту долю прибыли, и в результате превращения прибавочной стоимости в среднюю прибыль получается, что стоимость товаров отличается от цен, причем в пользу цен в тех отраслях, где так называемое органическое строение капитала выше, то есть размер постоянного капитала больше, чем переменного. Для наших зрителей, кто не знаком с марксистской теорией, можно пояснить, что это форма понятия капиталовооруженности труда. То есть где капиталовооруженность труда выше, там цены выше трудовой стоимости, где она ниже, там цены ниже стоимости.

Это очень важное теоретическое положение в марксизме. Оно представляет, наверно, главный пункт критики Маркса со стороны немарксистских мыслителей. В первом томе у Маркса товары продаются по стоимости, а в третьем томе по ценам производства, которые отклоняются от трудовых стоимостей; это противоречие и оно якобы говорит о том, что «теория Маркса является логически непоследовательной, а следовательно, неправильной».

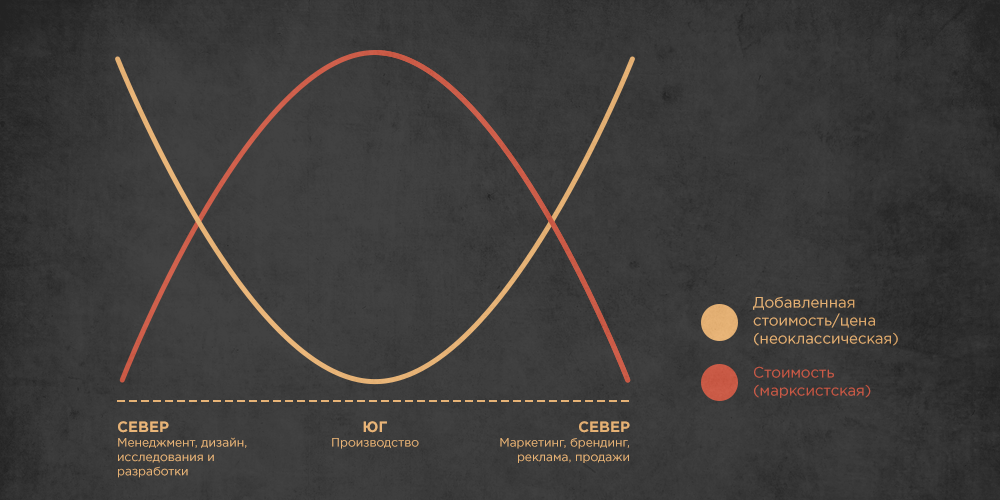

Так вот, я думаю, что совершенно неверно, что идея об отклонении цен от стоимостей является основополагающим аналитическим инструментом для понимания современного мирового капитализма. Потому что в современном капитализме, в явлении глобальных цепочек стоимости, мы сталкиваемся с тем, что за разными странами закрепляются разные технологические процессы: в бедные страны вытесняются трудозатратные производства, а капиталоемкие с высокой капиталовооруженностью труда сохраняются в руках ТНК, и добавленная стоимость в этих глобальных цепочках проявляет себя соответствующим образом.

Низкая добавленная стоимость там, где трудозатратные производства, высокая там, где капиталоемкие. Это и является эмпирическим проявлением того, что цены товаров периферии ниже трудовой стоимости, а цены товаров центра выше трудовой стоимости. И, таким образом, трудовая стоимость, созданная населением периферии, присваивается капиталистами центра.

При том, что это основополагающий инструмент, я его очень высоко ценю, я, тем не менее, согласен с теми марксистскими критиками этой модели, которые говорят о том, что, так как эту модель сформулировал Маркс, она логически разрешена не до конца. Дело в том, что в модели Маркса такие предпосылки: в целом сумма стоимостей и сумма цен производства равны, и также равны сумма прибавочной стоимости и сумма прибыли. Вы, наверное, читали это, они перераспределяются. На отдельные товары цены и стоимости, как правило, не совпадают, если не брать отрасль с социально средним органическим составом капитала, но в целом эти два равенства должны выполняться.

LC: Уравниваться.