Сегодня мы хотим представить вашему вниманию перевод интересной статьи китайского коллектива «Chuǎng». Написанная в 2015 году, эта работа, тем не менее, остаётся актуальной по сей день и позволяет взглянуть под неожиданным углом на те волнения, которые охватили ряд западных стран сегодня. Глубокий кризис, в который сегодня погрузилась мировая экономика, привёл к тому, что даже такой традиционный оплот капиталистической реакции, как Соединённые Штаты, стал ареной неприкрытой социальной борьбы. Но борьба борьбе рознь, и марксист всегда должен оставаться трезвым в своём анализе и понимать как объективные возможности, так и объективные ограничения любого общественно-политического движения. Отличным примером подобного анализа и может послужить данная статья.

Тем не менее, мы бы хотели указать на расхождения в наших позициях по ряду вопросов:

- В тексте есть некоторая путаница с термином «пролетаризация». Авторы, судя по всему, хотели дать критику популярной западной трактовке пролетаризации как превращения кого-то в постоянного наёмного работника, однако сделали они это в такой манере, что кажется, будто они сами придерживаются этой ошибочной трактовки термина.

- Авторы придерживаются ошибочного воззрения по вопросу о производительном и непроизводительном труде (см. «Политэкономия „ночной бабочки“»).

Стоит также заметить, что текст страдает от некоторой «легковесности суждений». Очень часто тот или иной термин в нём используется без достаточного разъяснения его значения в данном контексте: «капитал, стремящийся к абстракции», «стеклянный пол между производственной и воспроизводственной сферой» и т. д. В работе также заметно влияние «западного марксизма», насколько вообще допустимо использовать здесь этот термин. Все указанные недостатки, однако, не нарушают общее положительное впечатление от текста, поскольку в нём мы можем найти ту «более широкую картину» наличного положения, которой так недостаёт современному коммунистическому движению.

В дальнейшем мы планируем продолжить перевод работ с английского, поэтому приглашаем заинтересовавшихся присоединиться к работе.

Деним и недовольные

Мы все знаем эту историю: однажды весенним утром 2011-го уличный торговец из числа переселенцев подвергается нападению и жестокому избиению со стороны полиции. Этим же вечером в сети распространяются слухи о том, что торговец погиб. Сотни людей, разгневанных предполагаемым преступлением, собираются на улицах. Они поджигают автомобили, грабят банкоматы и сталкиваются с направленными против них спецподразделениями полиции. Но они не рассеиваются. Беспорядки продолжаются несколько дней, а число их участников всё растёт, уже насчитывая тысячи человек. Журналисты, прибывшие, чтобы расследовать события, задерживаются службой госбезопасности. Слухи о беспорядках распространяются по Интернету, несмотря на то, что правительство использует все доступные ему ресурсы, дабы отрезать доступ к информации.

Несмотря на поразительное сходство, это не история Мохаммеда Буазизи, избитого полицией тунисского торговца, самосожжение которого послужило прологом к событиям Арабской весны. Человек, описанный в начале — Тан Сюцай из города Гуанчжоу, ранее живший в Сычуани. Беспорядки1 имели место в Синьтане, одном из многих промышленных районов Дельты Жемчужной реки, ориентированном на производство денима2 . Большинство демонстрантов были из числа рабочих-переселенцев, задействованных в производстве джинсов на экспорт. Но если за смертью Буазизи в Тунисе последовали волнения и забастовки, то беспорядки в Синьтане были оперативно подавлены: правительственные силы успешно взяли район под контроль, провели массовые аресты и заставили большинство переселенцев вернуться к работе.

Если оставить в стороне такое сравнение, в этих беспорядках не было ничего экстраординарного. В чисто количественном отношении в таких городах Дельты Жемчужной реки, как Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Дунгуань, беспорядки имеют место регулярнее и чаще, чем даже в Афинах. Если добавить сюда забастовки, перекрытия улиц и другие «массовые инциденты», китайские протесты регулярно превосходят среднемировые тенденции как в своих масштабах, так и в своей остроте. В первую очередь это происходит из-за того, что отсутствие (или исчерпание) легальных альтернатив часто приводит к тому, что то, что в другом месте выглядело бы как безобидный пикет или уличный протест, перерастает в полномасштабное восстание, охватывающее множество заводов и угрожающее оборудованию на миллионы долларов. Однако почему-то мы видим проспекты и аллеи Синьтана не так часто, как улицы Афин, на которых под тускло-золотым свечением знака McDonald’s перед нами одна за другой меняются картины с горящими машинами, полицией и полчищами демонстрантов, рассеивающимися под ударами спецподразделений. Вместо этого картины горящих Афин противопоставляются светящимся небоскрёбам прибрежных городов Китая вперемешку со стремящимися вверх графиками производительности, прибыльности и прогресса.

За этими графиками, тем не менее, скрываются случаи таких «массовых инцидентов», число которых за последние десятилетие значительно выросло3 . Растущее недовольство признаётся даже официальными источниками, например, в Ежегодном докладе о верховенстве права в Китае (Номер 12). Помимо попытки подсчитать и классифицировать эти «инциденты», авторы доклада также отметили, что около 30 % из них произошли в провинции Гуандун, где и располагается Дельта Жемчужной реки4 . Но многие из докладов, включая и этот, рассматривают только те немногие массовые инциденты, которые регистрируется крупнейшими СМИ, и производят обобщения на основе этих данных. Прочие источники, такие, как карта забастовок Трудового бюллетеня Китая, задействуют в своих поисках китайский Интернет и потому предоставляют более тщательные отчёты, однако в них представлены сведения только за последние несколько лет5 . Их карта, кроме того, целенаправленно фокусируется на забастовках, а не на всех «массовых инцидентах», и потому часто не отображает беспорядки, вспыхивающие за пределами рабочего места и не принимающих форму трудовых конфликтов.

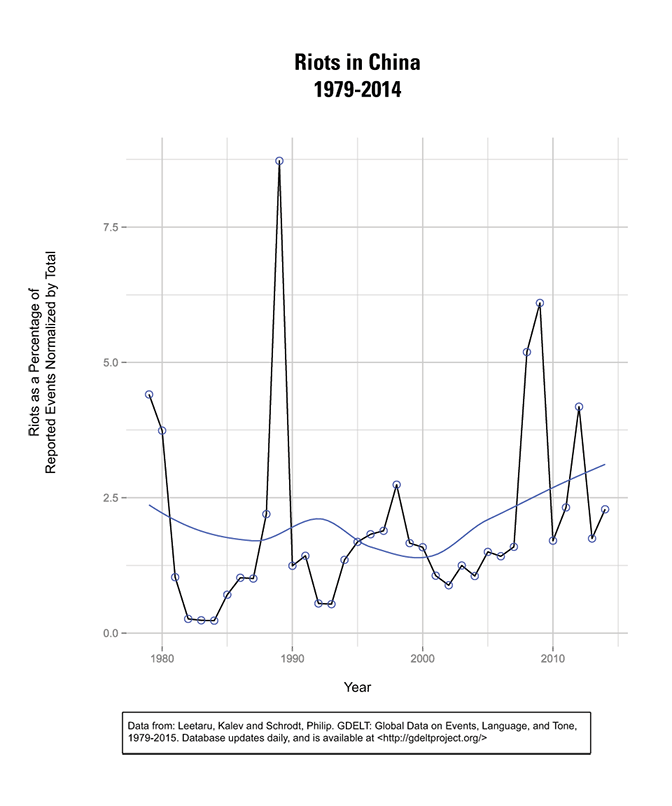

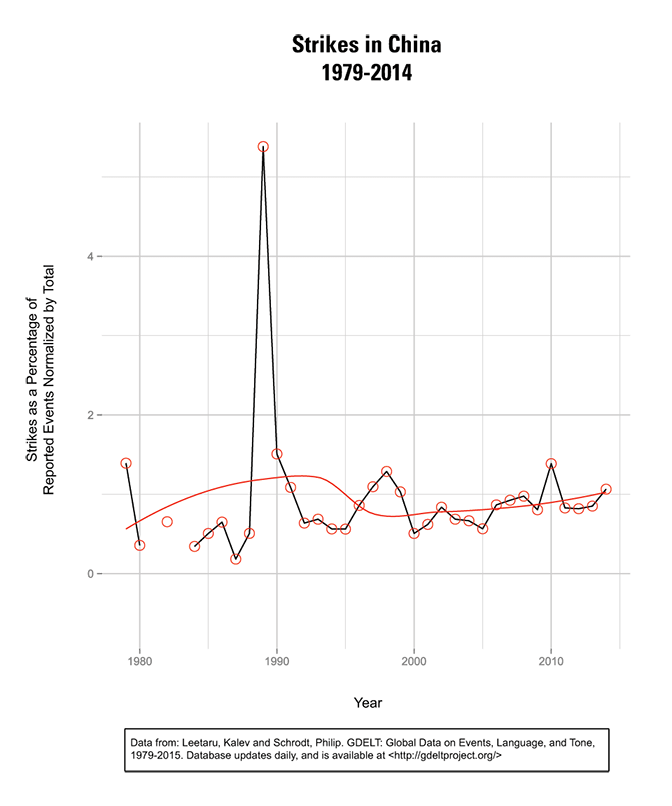

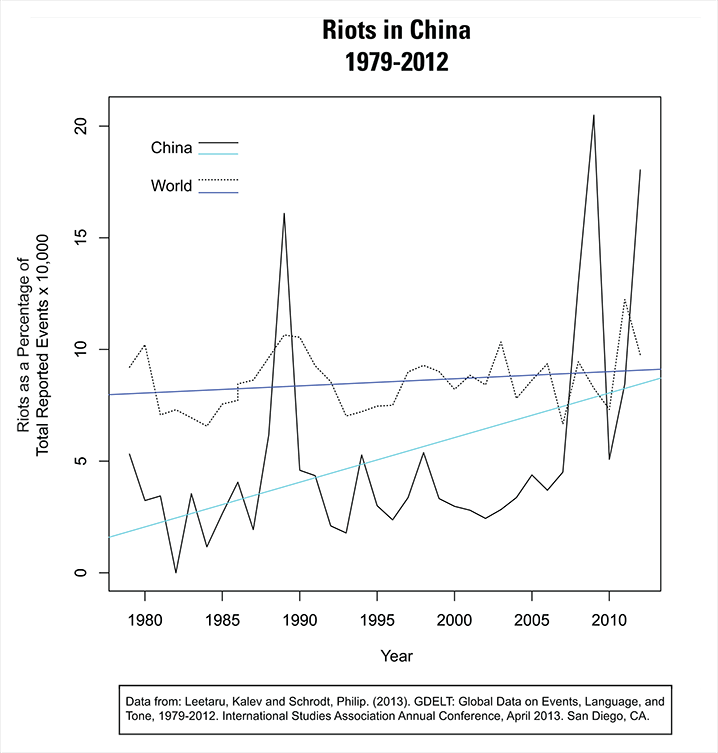

Дискуссии о китайских беспорядках излишне часто ведутся на основе очень небольшого количества источников или на основе «самоочевидных» тенденций, а нередко — ещё и в узко заданных рамках. Однако, чтобы обсуждать эти явления, необходимо расширить объёмы имеющихся у нас сведений. За последние несколько лет мы получили доступ к мощным RSS-агрегаторам Global Data on Events, Language and Tone (GDELT), которые предоставили в наше распоряжение значительную часть мировых новостей на более чем 100 языках (используя китайское правительственное издание «Синьхуа» как один из основных источников) и описание закодированных под различные виды новостей «событий». Большинство последних относится к области дипломатии, но также здесь представлено множество случаев внутриполитической борьбы. Они предоставляют нам альтернативу сведениям, собранным в официальных докладах или раскопанным на просторах китайских соцсетей — не столько как замену, сколько как дополнение для сравнения6 . Не обязательно более достоверное или точное в деталях, это дополнение, тем не менее, может предоставить нам тот контекст «на протяжении времени», который мы не сможем получить из других источников7 . На запрос информации о беспорядках GDELT показал некоторый рост по всему миру с 1979-го, что особенно примечательно в сравнении с общемировой тенденцией к снижению количества забастовок, причём куда более существенному8 . Используя сведения GDELT, мы наконец можем обозначить определённые схемы сравнений, которые нельзя было увидеть на материале других докладов. Вместе с тем, сведения GDELT также основываются на новостях, следовательно, определённо недооценивают число массовых инцидентов в такой стране, как Китай, с её регулярной практикой цензуры СМИ.

На рис. 1 и 2 мы можем увидеть основные тенденции для китайских забастовок и беспорядков9 . Количество забастовок и беспорядков за последние несколько лет быстро выросло, хотя и неравномерно. Часто они опережают общемировые тенденции (беспорядки) или, напротив, противоречат им (забастовки), как это видно на рис. 3 и 410 . Также очевидно, что беспорядки происходят куда чаще, чем забастовки, что видно, если сравнить число событий, отмеченное по осям Y. Хотя число проявлений недовольства обоих видов возрастает, в 2009 году беспорядков произошло почти в восемь раз больше, чем забастовок. В 2012 году разница сократилась лишь незначительно, с пятью беспорядками на каждую забастовку, а к 2014 году число беспорядков упало до трети от уровня 2009-го, в то время как количество забастовок снова выросло, оставаясь всё-таки несколько ниже уровня 2010-го. Также примечательно, что если число случаев беспорядков в Китае превосходят общемировые тенденции, число забастовок (как зафиксированных, так и в целом) всё ещё остаётся значительно ниже среднемирового показателя.

Несмотря на отмеченные выше тенденции, волнения в Китае успешно сдерживались. Мы так и не увидели Тяньаньмэнь нового тысячелетия, и попытки организации за пределами одной фабрики или района до сих пор оставались безрезультатны. Важной чертой китайских забастовок и беспорядков является их оборонительный характер — это значит, что они часто предъявляют очень специфические, чисто местные требования к существующей власти. Таким образом, многие из таких «инцидентов» протекает сугубо в рамках, заданных существующей системой отношений, и стремится в сторону переговоров, особенно когда требования принимают форму обращений к центральному правительству с призывами сместить местных «коррумпированных» представителей власти, несмотря на то, что эти местные чиновники лишь отвечают своими действиями на систему материальных поощрений, создаваемую самим центральным правительством.

Здесь мы видим явное расхождение с тенденциями, наблюдавшимися в Египте, Греции, Испании и даже в США с их движением «Occupy Wall Street», где участники всё чаще отказываются от своих требований реформ или выплат — даже если они формулируют требования более высокого порядка («долой Мубарака», «нет политике жёсткой экономии», «всех [правительство] в отставку»), эти запросы быстро выходят за пределы принятого за норму «окна возможностей». Это отнюдь не значит, что эти движения теперь обходятся без всяческих требований: обычно они формулируют их в большом количестве и существуют рядом с более традиционными политическими кампаниями вроде СИРИЗА и Подемоса. Правильнее было бы сказать, что существующие механизмы для выражения требований и их возможного удовлетворения начали переставать работать в таких местах, как Греция и Испания. Острота кризиса в этих странах выражается в том, что стало трудно понять, какие из реформ выполнимы, а попытки выполнить даже самые незначительные требования встречают непреодолимые препятствия. В Греции простое «нет» политике жёсткой экономии грозит разрушить всю Еврозону. В Китае же требования протестующих очень часто выполняются, причём без какого-то особенного шума.

В каком-то смысле эти массовые инциденты являются самой последней (при условии их интенсификации) встряской «зоны ожидания», в рамках которой современная борьба остаётся приглушённой. В то же время они могут быть началом возвращения к условиям, в чём-то похожим на те, что дали жизнь ранним революционным движениям в конце 19-го века — возвращение, которое философ-коммунист Ален Бадью окрестил «возрождением истории», а другие современные коммунисты — «эпохой беспорядков». Вот как писал об этом Джейсон Смит:

Le temps des émeutes: это выражение использовали во Франции после 1848 года, ссылаясь на первые годы рабочих движений, — два десятилетия, предшествовавших внезапному пожару революций, охватившему Европу в 1848-м. С одной стороны, этот период был отмечен некоторым разрывом между социалистическими и утопистскими сектами с их то туманными, то чёткими схемами для решения внезапно обострившегося «социального вопроса», с другой стороны — насущными потребностями самих рабочих с их часто насильственными ответами на происходящие изменения в процессе производства.

<…> За последние пять или шесть лет, вероятно, начиная с массовых беспорядков в спальных районах Франции в ноябре 2005-го и до беспорядков в Лондоне в августе 2011-го, с выступлений против закона о первом найме во Франции в 2006-м до недавнего «движения возмущённых», со всеобщих забастовок против режима жёсткой экономии в Греции до ряда сногсшибательных восстаний в северной Африке в прошлом году, мы просыпаемся от неолиберальной мечты о глобальном прогрессе и процветании: после сорока лет реакции, после четырёх десятилетий поражений, мы вновь попали в неуверенный поток истории. Вновь мы становимся свидетелями нового цикла борьбы; наша эпоха — эпоха беспорядков11 .

Некоторые факты лежат на поверхности событий. От Гуанчжоу до Каира, очевидно, что-то пробуждается. Но почему беспорядки в Китае так отличаются от беспорядков где-либо ещё? Если верить англоязычному коммунистическому коллективу Endnotes, борьба по всему миру находится в «зоне ожидания», где она не может дойти дальше, чем до уровня беспорядков. Одним из возможных выходов из этой «зоны ожидания» является «интенсификация кризиса, глобальное замедление роста экономики, которое начнётся с глубокого спада в Индии и Китае»12 . Если это правда, такие тенденции могут стать ключом к пониманию, когда и как может быть, наконец, прервано злополучное «ожидание». Самым актуальным вопросом может тогда быть этот: почему забастовки и беспорядки в Китае, несмотря на их масштаб и частоту, так и не смогли создать реальную угрозу власти? Были ли конфликты в Китае просто прелюдией к Арабской весне? Или же они предзнаменуют собой нечто большее, нечто, что ещё лежит впереди?

С поля на фабрику

В самом общем смысле развитие китайской экономики с конца 70-х было отмечено двумя основными тенденциями. Вместе они свидетельствовали о переходе Китая от хаотичного, непоследовательного социализма, характеризующегося отсутствием внятного способа производства, к глобальному капитализму. Первая из этих тенденций — укрепление «класса бюрократических капиталистов», начало которому было всерьёз положено с формированием союза между «красными» (политическими) и «экспертными» (техническими) элитами в ответ на Культурную революцию в конце 70-х13 . В последовавшее десятилетие этот союз стал характерной чертой классовой иерархии в Китае:

<…> в течение нескольких лет многие представители госаппарата, их родня и коллеги умудрились сосредоточить в своих руках значительные средства, тем самым став первым поколением кадрового капиталистического класса Китая, или бюрократическими капиталистами. Инфляция, коррупция, обострение классовых противоречий достигли критического уровня в 1988-м и проложили путь к крупномасштабным выступлениям 1989-го14 .

События 1989-го, однако, были лишь началом того, что вскоре стало тенденцией к более-менее постоянному недовольству, которое охватило ряд поколений и стало проявляться в самых разных районах страны. Если уж на то пошло, события 1989-го были настоящей инаугурацией новообразованного правящего класса. Инаугурацией, благодаря которой остатки ещё сопротивлявшейся перестройке интеллигенции, т. е. студенты, стали в конце концов членами партии15 .

Но в то время, как многим мятежным студентам были предложены привлекательные карьеры, рабочим достались танки. Тяньаньмэнь, таким образом, знаменует собой вторую важную тенденцию этого периода: это трансформация рабочего класса Китая в процессе «пролетаризации» — т. е. создания общества, в котором индивиды лишены собственности на средства производства (например, фабрики и крупные земельные наделы), и, таким образом, становятся зависимыми от заработной платы (часто получаемой из вторых или третьих рук), только за счёт которой они могут купить необходимые им товары на рынке. В Китае этот процесс был связан не только с уничтожением старых промышленных центров «ржавого пояса», принадлежавших государству, и вместе с тем — рабочего класса социалистической эпохи, но также и с рождением новых промышленных и потребительских центров в городах восточного побережья, городах, нашпигованных новым поколением рабочих16 . Значительную долю этого нового рабочего класса составляли рабочие-переселенцы из деревни (农民工, nongmingong), не имевшие доступа к государственным ресурсам (образование, страхование по безработице и т. д.) в тех местах, где они работали (либо обязанные платить за них по повышенным ценам), попадая тем самым в зависимость от санкционированных государством взносов (часто — сильно урезанных или вообще не выплачивавшихся), которые зачислялись работодателями на их страховые счета. Этот процесс разошёлся волной по всей структуре китайского общества, так как индустриализация привела к урбанизации, а вместе с ней — к значительному ухудшению состояния окружающей среды. Последнее, в свою очередь, способствовало нарастающим выступлениям против обезземеливания, чрезмерной эксплуатации природных ресурсов, и всё это — на фоне стремительного роста рабочих волнений.

Несмотря на более-менее полноценную индустриальную реструктуризацию страны, как легальные трудовые споры, так и нелегальные мероприятия всё ещё на подъёме. Согласно докладу о волне забастовок в 2010-м,

Народным судам приходилось иметь дело с более чем 170 000 трудовыми спорами в первой половине 2009-го: по сравнению с тем же периодом прошлого года был прирост на 30 %. Доклад не сообщает о том, какая часть их них относится к спорам между рабочими-переселенцами и их работодателями.

Кроме того:

В 2007-м Китай увидел более 80 000 «массовых инцидентов» (официальное обозначение для любых общественных протестов и беспорядков), то есть наблюдается прирост: в 2006-м Академией общественных наук КНР их было зарегистирировано 60 000. В то же время во многих случаях в таких «демонстрациях» участвовало всего навсего несколько десятков человек, выступавших против местных чиновников в связи с коррупцией, злоупотреблением властью, загрязнением окружающей среды или низкой заработной платой.

<…> Забастовки и протесты на фабриках возникают всё чаще. Outlook Weekly, официальный журнал, в декабре доложил, что трудовые споры в провинции Гуандун в первом квартале 2009-го выросли почти на 42 % по сравнению с тем же периодом в 2008-м. Севернее, в провинции Чжэцзян, годовое повышение составило почти 160 %17 .

С 2010 года действия трудящихся качественно изменились в сторону отхода от простых «протестов против дискриминации», бывших популярными среди ранних поколений переселенцев:

С [2010] наблюдалось изменение в характере рабочего сопротивления, развитие, отмеченное многими аналитиками. Что представляет наибольший интерес, так это то, что, требования рабочих приняли наступательный характер. Рабочие стали требовать повышения заработных плат выше того уровня, который был санкционирован правительством, а многие забастовки стали выдвигать требования об избрании своих собственных профсоюзных представителей. Они не требовали независимых профсоюзов за пределами Всекитайской федерации профсоюзов (ВКФП), так как это бы точно спровоцировало жёсткие репрессии со стороны государства. Но настояние на выборах собственных представителей, очевидно, свидетельствует о зарождении политических требований, даже если эти требования организуются только на уровне одной компании18 .

Продолжающееся замедление экономического развития в стране с тех пор ознаменовалось возвращением к требованиям оборонительного характера, но, опять же, природа требований здесь не является главным вопросом. Что важнее, так это продолжающийся рост как частоты массовых инцидентов, так и числа рабочих, принимающих в них участие, наглядным примером чего стала крупнейшая забастовка в истории современного Китая в 2014-м, в ходе которой бастовали 40 000 рабочих обувной фабрики Yue Yuen в Дунгуане.

Большинство рабочих, принимавших участие в забастовках, — переселенцы второго или третьего поколения, как это было отмечено в докладе 2010-го: «большинство работников Honda Lock составляют незамужние девушки подросткового или юношеского возраста»19 .

И именно в среде поздних поколений рабочих-переселенцев мы можем увидеть самое убедительное свидетельство сходства с классовой динамикой, порождающей такие забастовки и беспорядки в других местах. Эти рабочие были рождены или выросли в пореформенный период, вошли на рынок труда в поздние 90-е и ранние 2000-е. В ряде исследований, наиболее обширных из доступных нам, социологи Лу Хуэйлин и Пунь Нгай описывают общие черты этого второго поколения:

Несмотря на то, что как классовая структура, так и продолжающийся ещё процесс пролетаризации нового поколения dagongmei/zai [т. е. рабочих-переселенцев] имеют сходства с таковыми у предыдущих поколений, у них возникли новые жизненные ожидания и склонности, новое, более тонкое понимание работы — и среди тех, кто вырос в пореформенный период, увеличилось число коллективных трудовых действий. <…> Основные черты образа жизни второго поколения заключаются в склонности к индивидуализму, повышенной тяге к городской культуре потребления, ослаблении зависимости от экономических условий, стремлении к свободе и личностному развитию, более высоком уровне текучести кадров и меньшей привязанности к своему рабочему месту. Второе поколение, рождённое и выросшее в период реформ, также относительно лучше образовано и обеспечено, и в то же время духовно дезориентировано, часто обладая при этом космополитическими воззрениями20 .

Как считают Лу и Пунь, поколенческий аспект является в этом вопросе ключевым, поскольку именно во втором и третьем поколении процесс пролетаризации «обычно берёт своё начало»21 .

Сам этот процесс перехода от прямого поддержания жизни к опосредованному через зарплату помогает авторам дать более отчётливую характеристику сельских рабочих, «прибывающих работать в промышленные города»22 :

Это процесс пролетаризации, который превращает сельских рабочих в промышленных, лишая их средств производства и средств к существованию <…> В результате судьба рабочих зависит от процесса накопления капитала и степени превращения труда в товар. Эти рабочие не владеют ни орудиями, которыми они пользуются (и не контролируют их), ни сырьём, которое они перерабатывают, ни продуктами, которые они производят23 .

Авторы далее утверждают, что в случае Китая этот процесс является «особенным», так как «индустриализация и урбанизация остаются в значительной степени разделёнными процессами, поскольку сельские рабочие лишены возможности жить там, где они работают»24 . Это не только препятствовало ассимиляции рабочих в городской среде, но и способствовало созданию внутреннего разграничения в жизни рабочего класса, которое является неотъемлемой частью процесса накопления в Китае — разграничение, которое явным образом пытается разделить процесс воспроизводства труда от производства товаров и вывести первый из своего поля деятельности. Это создаёт «территориальное разделение производства в городских зонах и воспроизводства в деревне»25 . Но, в то время как Лу и Пунь смотрят на этот процесс как на особую черту китайского производства, этот процесс схож с практически каждым случаем пролетаризации за последние два столетия капиталистической истории26 .

Новейший кризис

Уже к 2007 году китайская экономика замедлила рост из-за роста цен на рабочую силу, топливо и материалы, а также из-за повышения валютного курса и введения нового трудового законодательства27 . Когда наступил кризис, такие центры экспорта, как Дельта Жемчужной реки, столкнулись с огромным падением ВВП: только в Гуандуне наблюдалось резкое падение показателей ВВП с одного из самых высоких до последнего места из семнадцати провинций страны, для которых были доступны данные. Это сопровождалось массовыми увольнениями, задолженностями по заработной плате и закрытием фабрик. К концу 2008 года более 62 000 заводов в провинции закрыли свои двери, причём 50 000 из них закрылись в последнем квартале года, что совпало с первой стадией глобального кризиса28 .

Безработица среди рабочих-переселенцев достигла рекордных уровней: «Общая безработица среди рабочих-переселенцев из деревни на начало 2009 года оценивается в 23 млн человек, что составляет около 16,4 % [от общей численности рабочих-переселенцев…] Этот уровень безработицы был катастрофически высоким по сравнению с предыдущими годами, так как, вопреки распространённому мнению, уровень безработицы среди сельских рабочих-переселенцев был очень низким (1-2 %)»29 . Трудовые споры в этот период обострились, но не так сильно, как можно было бы ожидать, учитывая остроту кризиса и тот факт, что некоторые регионы, такие, как Дельта Жемчужной реки, несоразмерно сильно пострадали от спада. Эти самые уволенные и страдающие от безработицы 23 млн человек, хотя это и всего лишь 16,4 % от общей численности переселенческой рабочей силы, были непропорционально сконцентрированы в определённых городах, что должно было привести к еще большему росту безработицы в этих районах30 .

Сравнение ситуаций с рабочими-переселенцами в Китае и посткризисной Греции позволяет оценить остроту спада в перспективе. За пять лет общий уровень безработицы в Греции вырос втрое: с 7,3 % непосредственно перед кризисом до 27,7 % в 2013, когда этот уровень вышел на плато31 . Аналогичная картина наблюдалась и в Испании32 , и в обеих странах это обнищание в сочетании с кризисом государственного долга в конечном итоге привело к вспышке народных волнений. Краткосрочный рост безработицы в регионах Китая с большим числом переселенцев, однако, значительно опережал рост безработицы в Греции или Испании, хотя общая безработица по стране никогда и не достигала двадцати процентов. Уровень безработицы среди переселенцев по стране в целом подскочил с обычных 1-2% до 16,4% за шесть месяцев (с конца 2008 г. по начало 2009 г.). Даже если игнорировать тот несомненный факт, что реальный уровень безработицы среди рабочих-переселенцев на самом деле был выше обозначенного в таких наполненных переселенцами городах, как Дунгуань и Шэньчжэнь,33 это более, чем десятикратное (1093%), увеличение безработицы — и не за пять с лишним лет, как в Греции и Испании, а всего за пять месяцев.

Почему такой значительный всплеск безработицы, сконцентрированный в нескольких основных городах, не создал некоего рода народной угрозы существующему порядку, которая сопровождала утроение безработицы за пять лет в Греции и Испании? Первый ответ — и наиболее активно продвигаемый КПК, а также её поклонниками-кейнсианцами на Западе — быстрая и масштабная коррекция бюджетной политики китайского государства на кризис. Китай, в отличие от большей части Южной Европы, не только не был на грани кризиса государственного долга, но и фактически являлся неотъемлемым рынком для долговых обязательств стран, зависимых от него из-за дефицита. Пока Конгресс США вяз в спорах о том, спасать или не спасать банки за счёт государства, КПК поспешила с принятием пакета стимулирующих мер на сумму 586 млрд долл. США, который был направлен на общественные работы в основном в бедных внутренних провинциях Китая34 . Это быстро создало миллионы рабочих мест для переселенцев из деревни, которые были выкинуты с рынка труда в первой половине года35 .

Эти новые рабочие места, расположенные ближе к законно зарегистрированным местам проживания переселенцев, также помогли обеспечить географическую привязку, которая уже начала ослаблять всплеск безработицы. Обычно Китайский Новый год, проходящий в январе или феврале, — это время, когда переселенцы массово возвращаются домой. Это явление называется «весенним движением», или «чуньюнь» (春运), и это самая масштабная периодическая миграция в мире. В кризисный год, однако, весенняя миграция началась более, чем за три месяца до самого Китайского Нового года, в конце октября 2008 г., когда небольшое, но заметное число переселенцев начало постепенно разъезжаться по домам. Миграция росла по мере того, как кризис бил по промышленным ядрам: до 50 % рабочих возвращались в свои родные деревни при норме в 40%. И, что важнее, значительная часть вернувшихся затем оставалась в своих родных деревнях дольше, чем обычно (около 14 миллионов из 70 миллионов вернувшихся, или 20% из 50% вернувшихся)36 . Многие не собирались возвращаться в города, из которых они уехали, как отмечает Чань:

Многие переселенцы забирали домой свою бытовую технику (например, телевизоры), полагая, что у них не будет возможности вернуться, чтобы найти новую работу после Китайского Нового года. Ещё одним показателем тяжести ситуации является то ироничное обстоятельство, что в Дунгуане, например, сотни рабочих часами стояли в очередях, чтобы закрыть свои счета социального страхования (в основном предназначенные для получения пенсий), своего якобы оплота борьбы с бедностью и обнищанием. Переселенцы предпочитали аннулировать свои счета, чтобы обналичить все деньги до последнего юаня, так как у них было очень мало надежды вернуться в город37 .

Даже в тех случаях, когда занятость была частично восстановлена благодаря стимулирующим мерам, новые проекты (наряду с недавно основанными промышленными зонами) в основном находились во внутренних провинциях и цементировали, таким образом, внутренние пространственные связи. Для сравнения, такие города, как Дунгуань, опустели настолько, что начинают напоминать места вроде Детройта; плотность населения там падала, а производство одновременно подвергалось механизации и переносу в обладающие более дешёвой или более квалифицированной рабочей силой регионы, например, в далёкий Чунцин или соседний Шэньчжэнь соответственно38 .

Таким образом, мы видим, что мнимая «неполнота» «неполной пролетаризации» (Под «неполной пролетаризацией» подразумевается то, что капитал не достигает в полной мере свой цели превратить всех и вся в наёмных работников — прим. пер.) Лу и Пуня на деле помогает обеспечить простое управление рабочими, больше не нужными для производства, путём (временного) переноса их собственных затрат на воспроизводство в сельскую местность и допускает де-факто депортацию безработных. Здесь старая социалистическая практика переселения из города в деревню была восстановлена и переведена на рыночные рельсы, а сельские внутренние районы впитали в себя избыточную рабочую силу, которая в противном случае оставалась бы «неперевариваемой» в периоды общего кризиса. Но такая стратегия, несмотря на её хорошо отлаженный административный характер, вряд ли намекает на принципиально иной и в основе своей «неполный» характер пролетаризации. На деле перенос воспроизводства является как исторической гранью всякого процесса пролетаризации, так и всё более необходимой процедурой для глобального капитализма после кризисов конца XX века.

Это также, в конце концов, метод дальнейшей индустриализации и урбанизации слаборазвитых внутренних районов Китая. Рынок проник в сельскую местность и опустошил её до такой степени, что пребывание в деревне стало невозможным. Во время кризиса деревня взамен взяла на себя функцию временной остановки на пути к новым рабочим местам в близлежащих городах. При будущих кризисах же даже такого варианта может не быть, поскольку рабочие уже переехали ближе к своим родным городам, которые сами сейчас в основном разобраны на части и проданы застройщикам или крупным сельскохозяйственным конгломератам. По мере того, как воспроизводство становится всё более проблематичным, эти внешние пространства для получения средств к существованию нерыночным путём становятся всё более тесными.

Исторически пролетаризация всегда была в какой-то мере «неполной». Сам термин обозначает переход, по определению охватывающий как мир «нового рабочего класса», так и мир тех, кто в него вливается. «Неполный» характер этого процесса всегда имел заодно расовый и гендерный подтекст, причём работа мигрантов, чернокожих, представителей коренного населения и женщин считалась менее ценной, чем «нормальный» труд тех, кто официально признавался наёмными работниками, и они с меньшей вероятностью вообще получали какое-либо вознаграждение за труд.39 Даже в тех случаях, когда явное влияние расовых, национальных или гендерных различий отсутствует, та же «неполнота» всё равно возникает из-за неравномерного характера индустриализации, как это можно было наблюдать на примере «оки» в Калифорнии 1930-х годов или южных «террони», работавших на фабриках северной Италии в 1950-е годы.

В каждом населённом пункте, когда начинался процесс пролетаризации, воспроизводство рабочей силы новых работников было вынесено за рамки капиталистических отношений, и при этом заработная плата часто была слишком низкой или недостаточной для полного покрытия основных расходов. Это сделало необходимым создание сложных сетей неоплачиваемого труда по уходу, кормлению, самовольному заселению и другим неофициальным видам хозяйствования, которые, как правило, создавали различия между работниками — обычно за счёт двойных издержек у работников, которые одновременно являлись женщинами. Когда эти «неполные» пролетарии начинали доставлять слишком много хлопот, в зависимости от ситуации принимались самые разнообразные меры, начиная от истребления и заканчивая депортацией40 или ассимиляцией. Это — не случайный побочный эффект пролетаризации, а скорее неизбежная отрицательная составляющая процесса:

Этот процесс [установления расового самосознания] был обратной стороной того, что марксисты называют «пролетаризацией». Носящее на себе клеймо продолжающейся истории лишения заработной платы и насильственного подчинения разновидностям «несвободного труда», расово сознательное население было включено в ранний капитализм такими способами, которые продолжают являться определяющими факторами в современном формировании резервной армии труда41 .

Коли так, «обратная сторона» всегда была составным элементом самой пролетаризации. Феномен, который описывают Лу и Пунь, в значительной степени просто имитирует более ранние процессы становления расового самосознания — с одним важным исключением.

Трещины в стеклянном полу

Решающим отличием сегодня является то, что капитализм переживает общий кризис воспроизводства в беспрецедентном глобальном масштабе. Это означает, что в основе периодических финансовых кризисов или политических потрясений лежит длительная тенденция к тому, что капитал становится всё труднее воспроизводить за счёт рентабельных инвестиций — и в то же время становится трудно воспроизводить пролетариат в качестве производительных рабочих (людей, работающих в рамках непосредственного процесса производства, где капитал сочетается с человеческим трудом для производства товаров с добавленной стоимостью). Это приводит не только к финансовым кризисам и всплескам безработицы, вызванным спекуляциями и чрезмерным инвестированием (когда «более безопасные» каналы выгодного инвестирования не могут обеспечить адекватную норму прибыли), но и к общей механизации производства, следовательно, к тому, что доля населения, необходимая для производства определенного количества продукции и добычи определенного количества природных ресурсов, уменьшается с течением времени. Когда работники перестают быть полезными для системы (т. е. когда отдельные работники перестают играть важную роль в производстве стоимости), их изгоняют в социальный слой, который Маркс назвал «резервной армией труда».

В значительной степени это изгнание сегодня амортизируется ростом сферы услуг, большая часть которой непосредственно не производит новую стоимость для системы в целом (её предприятия, конечно, могут быть прибыльными вне зависимости от этого) (Мы не согласны с подобной трактовкой понятия производительного труда, мы считаем корректным использование этого термина по отношению к любым работникам, приносящим капиталисту прибыль. См. «Политэкономия “ночной бабочки”» — прим. пер.). В некоторых местах — в частности, в «глобальных городах» — благодаря выгодному положению в международном разделении труда создаётся вместилище для множества высокооплачиваемых рабочих мест в сфере услуг наряду с огромными финансируемыми государством полуспекулятивными комплексами материального обеспечения и среднеоплачиваемой работы в сфере услуг, наиболее заметные из которых — в сфере образования, здравоохранения и в «некоммерческих» отраслях. Некоторые из них в конечном счёте способствуют созданию новой стоимости, помогая производителям справляться с бюрократической запутанностью мирового рынка. Но эта «финансиализированная» запутанность сама по себе является симптомом затяжного кризиса.

Раз так, подобные услуги должны пониматься не как волшебным образом продуктивные (т. е. как умственный/нематериальный труд а-ля Хардт и Негри или сторонники теории предельной полезности), а как вычурное излишество огромного глобального богатства, запертого в ловушке кровосмесительного застоя. Так как норма прибыли в производстве, производящем стоимость, сокращается, даже эти небедные экономики оказываются ограничены тем, что безработица растёт, а высокооплачиваемая работа в сфере услуг, транспортировки или производства с высоким показателем чистой продукции заменяется на низкооплачиваемую работу в сфере обслуживания, если вообще хоть на что-то заменяется. Щедрость сменяется жёсткой экономией, и начинается это с окраин. Это приближает экономику данных стран к «средней температуре по планете», когда большая часть работы в сфере услуг носит отчасти неформальный характер, часто сочетается с различного рода долговой кабалой (которая кое-где доходит даже до кредитного рабства) и, наконец, плохо оплачивается.

Это означает, что резервная армия труда не просто увеличивается в абсолютном выражении (хотя, возможно, происходит и это), но и расширяется вообще, а это означает, что черты, традиционно ассоциирующиеся с резервной армией труда (неофициальное трудоустройство, нестабильность работы, нелегальность), вновь стали относительно «нормальными» чертами для трудящихся в целом.

Вот что пишет греческая коммунистическая группа Blaumachen:

Важнейшим вопросом является не увеличение численности люмпен-пролетариата, а рост люмпенизации пролетариата — люмпенизации, которая проявляется не как нечто внешнее по отношению к наёмному труду, а как его определяющий элемент42 .

Этот процесс создаёт «(не-)субъект», находящийся в центре современных политических волнений, а не традиционный «субъект революции» из левацкой мифологии, которая зациклена на рабочих, крестьянах, люмпенах, колонизированных народах или каком-нибудь объединении вышеперечисленных групп. Этот колеблющийся (не-)субъект определяется его «отношением между включением в процесс производства стоимости и исключением из него».43 И эта неоднозначная связь является ядром классовой динамики капитализма, становящейся всё более заметной по мере углубления кризиса воспроизводства.

Это не означает, что «отношение между включением и исключением» присуще исключительно нашему времени (что, как иногда кажется, подразумевают Blaumachen и другие). Такая напряжённость всегда знаменовала исторический процесс пролетаризации, во время которого пролетарии были вынуждены сражаться друг против друга под этническим, территориальным, гендерными предлогами и т. д., чтобы обезопасить своё положение среди «включённых» через доступ к заработной плате, а также через официальное признание этого включения посредством гражданства, доступа к образованию, ипотеки и других форм кредитования. Аналогичным образом пролетариат и раньше сталкивался с относительной «люмпенизацией» посредством колонизации, а также банального обнищания рабочих-переселенцев из деревни на ранних этапах индустриализации Европы. Таким образом, изменились не столько сами отношения (между капиталом и трудом, а также между включением и исключением), сколько глобальный контекст, в котором эти интегральные антагонизмы имеют место.

Прежде мигранты из колонизированных стран-придатков и переселенцы, наполнявшие промышленные зоны своей рабочей силой, сохраняли существенную связь с культурной историей своего рода, корни которой находились (зачастую в рамках одного поколения) далеко за пределами действия уловок географически малого капиталистического экономического ядра. Кроме того, ранний капитализм сосуществовал с разнообразными альтернативными способами производства. Одни переживали собственные кризисы, другие уже частично или катастрофически склонялись под действием притяжения капиталистической опухоли, растущей на теле Западной Европы, третьи вообще не были тронуты «экономикой». Новые трудящиеся классы часто опирались на народную историю борьбы, которая велась, пусть и непоследовательно, против лишений и ограничений, которые, собственно, и привели к включению этих людей в отношения наёмного труда. Вместо того чтобы быть простыми «программными» утвердителями идентичности рабочих, все ранние рабочие движения включали в себя элементы этих крестьянских или туземных историй и народных традиций, и «пушечным мясом» подавляющего большинство восстаний и революций XVIII—XX веков стали либо собственно крестьяне, либо поколение, которое было непосредственно оторвано от деревенской жизни.

Однако сегодня возможностей для роста не хватает, численность рабочей силы в сельской местности сокращается, а в промышленности потребность в ней урезается за счёт автоматизации. Эти границы наиболее заметны в запущенном состоянии рукотворных систем планеты, но это лишь один из аспектов кризиса, в котором основное воспроизводство капитала, труда и соотношения между ними становится проблемой само по себе. С 1970-х годов «капитал пытается освободиться от поддержания уровня воспроизводства пролетариата как рабочей силы»44 . На пути глобального капитала ко дну это воспроизводство представляется «всего лишь издержками»:

В основе реструктурированного капитализма лежит разобщение воспроизводства пролетариата и валоризации капитала в рамках диалектики непосредственной интеграции (реального подчинения (subsumption)) и дезинтеграции кругооборота капитала и пролетариата — и утрата стабильности этого воспроизводства, которая на фоне растущего органического состава социального капитала и глобального действительного подчинения общества капиталу сделала производство избыточной рабочей силы внутренне присущей отношениям наёмного труда чертой в это время.45

В этом контексте случай Китая выглядит примечательным только в той мере, в какой государство смогло приспособиться к этой «внутренне присущей черте» и управлять ею.

Тем не менее, различия остаются значительными. В Endnotes утверждается, что в условиях повсеместного кризиса воспроизводства

старые проекты программного рабочего движения устарели: их мир был миром расширяющихся промышленных трудовых ресурсов, в котором зарплата являлась основополагающим звеном в цепочке социального воспроизводства, в центре дилеммы, где встречаются капитал и пролетариат, где определённая взаимность требований по вопросам заработной платы, — «do ut des», — могла доминировать на горизонте классовой борьбы. Но с увеличением численности резервной армии труда эта взаимность ставится под вопрос, и общая опорная точка для борьбы тем самым больше не может быть вопросом о форме оплаты труда46 .

В явное противоречие с этим тезисом, однако, вступает то, что требования увеличения заработной платы озвучивались именно в основных эпицентрах недавних китайских беспорядков, забастовок и перекрытий улиц. И эти требования не только были удовлетворены в конкретных случаях, но и на самом деле привели к общему росту заработной платы в обрабатывающей промышленности за последнее десятилетие до такой степени, что стабильность «китайской цены» теперь под вопросом.47 . За тот же период абсолютная численность промышленных рабочих также возросла: она увеличилась с 85,9 млн человек в 2002 г. до 99 млн человек в 2009 г., то есть за 7 лет их доля от общей численности рабочей силы выросла с 11% до почти 12,8%48 .

Это тем более важно при рассмотрении того, как подобный кризис воспроизводства и сопутствующее ему снижение уровня заработной платы в конечном счёте ограничивают возможности пролетариев нападать на условия, которые формируют их собственную жизнь. Французская группа Théorie Communiste утверждает, что одним из самых насущных ограничений беспорядков 2008 года в Греции была неспособность участников беспорядков разбить «стеклянный пол» между сферами воспроизводства и производства (Под «стеклянным полом» имеется в виду, что чаще всего беспорядки происходят в сфере воспроизводства, т. е. магазинах, университетах или жилых районах, в то время как в промзонах и на заводах их почти нет (одна из причин этого — географическая удалённость заводов от крупных населённых пунктов, вплоть до нахождения в другой стране). Чётко виден контраст между толстым «стеклянным полом» на Западе и тонким — в Китае — прим. пер.):

Но если классовая борьба останется движением на уровне воспроизводства, то она не включает в себя смысл собственного существования: производство. Сегодня это ограничение повторяется каждый раз, для всех беспорядков и «восстаний», что определяет их как «события меньшинства». Революция должна будет войти в сферу производства, чтобы упразднить её как конкретный момент человеческих отношений и тем самым, упразднив наёмный труд, упразднить труд вообще. Именно в этом состоит решающая роль производительного труда и тех, кто в данный момент является непосредственными носителями его противоречия, потому что они испытывают его в своём существовании для капитала, который в одно и то же время необходим и излишен49 .

Однако, в отличие от Греции, китайские бунты происходят если не прямо в «сфере производства», то крайне близко ней, причём многие из них буквально начинаются в самих промышленных городах — от предприятий до общежитий и столовых, и тем самым перепрыгивают от рабочих на одной фабрике к рабочим на другой.

Следовательно, это указывает на то, что несоответствие между наблюдаемыми явлениями и теориями, изложенными выше, может быть просто следствием фокусирования на разных вещах. Blaumachen, Endnotes и Théorie Communiste берут как отправную точку Европу и Северную Америку. Но тот особый способ, которым кризис воспроизводства проявляется в Китае, отличается от того, что наблюдается в других странах. Оценка ограничений, с которыми столкнулись греческие бунтовщики, за авторством Théorie Communiste, указывает на эту самую разницу: в то время как греки сталкиваются с жёсткими ограничениями «толстого» стеклянного пола, отделяющего их от производственной сферы, положение таких регионов, как Дельта Жемчужной реки, в рамках глобального разделения труда делает «стеклянный пол» чрезвычайно тонким, и здесь он требует всё большего приложения сил для поддержания по мере того, как трещины в нём разрастаются. Основная стратегия управления этими конфликтами, как было отмечено выше, как раз и заключается в отделении нестабильных сегментов населения (а именно, безработных) от производственной зоны. Наряду с дорогостоящими государственными программами стимулирования становится абсолютной необходимостью буферизация производства, будь то квазидепортация во вновь индустриализирующиеся города или превращение самой производственной зоны в центр тотального социального контроля в промышленном городе — одновременно в мастерскую, пространство для отдыха и тюрьму50 .

Это означает, что это главное внутреннее ограничение данного периода борьбы всё чаще превращают во внешнее ограничение для пролетариев, по крайней мере, в промышленных регионах Китая. В качестве внешнего ограничения оно воплощается не только в действиях полиции (как и в других местах), но и в окружении самого человека в искуственно построенной среде — в новой инфраструктуре, созданной под действием этого стимула, в новых антиутопических городских пейзажах, появляющихся в западных районах страны, в целенаправленно спроектированных промышленных городах. Таким образом, это ограничение проявляется во всё больших отчаянии, импровизированности и интенсификации в работе механизмов буферизации производственной сферы через частичное её отделение от воспроизводственной (а государство, семья или преступный синдикат взамен берут на себя бремя последней), при этом способствуя интеграции обеих этих сфер в непосредственный процесс производства, в случае необходимости — силой51 .

Будущего нет

Наше интуитивное представление о Китае как о «мировой фабрике» также скрывает истинные тенденции в структуре занятости. Если изучить данные более подробно, выясняется, что китайская экономика в целом, похоже, меняется согласно той же схеме деиндустриализации и снижения формализации, что и весь мир. Хоть и верно, например, то, что китайская обрабатывающая промышленность поглотила десять миллионов новых рабочих в период с 2002 по 2009 год, что добавило два процента к общей численности рабочей силы, этот рост произошёл в форме позднего пика после массовой деиндустриализации «ржавого пояса» страны и свёртывания системы «работы на всю жизнь» в 1990-х годах. В абсолютном выражении доля китайского промышленного производства в общем объёме занятости резко сократилась с начала эпохи реформ, упав с 14,8 % в 1985 году до 11 % в 2001 году, и лишь недавно, в 2009 году, поднялась до 12,8 %. Общая тенденция явно была отрицательной (см. рис. 5). И это несмотря на то, что занятость в сельском хозяйстве также сократилась сильнее, чем когда-либо: с 63 % в 1985 году до 35 % в 2011 году52 . Это означает, что в Китае, как и везде в мире, сфера услуг остаётся в выигрыше, в то время как такие отрасли, как строительство, становятся все более зависимыми от государственных стимулов и финансовых спекуляций, а не от расширения промышленных предприятий.

В дополнение к этим тенденциям, сам характер китайского производства часто остаётся неупомянутым. Зачастую предполагается, что огромные фабричные комплексы их большими размерами и квазифордовскими моделями трудовой дисциплины, которые принимали на себя удар во время протестов в Foxconn или Honda, являются абсолютно типичными для Китая, но это не так. Большинство работников, занятых в китайском производстве (64,4 %), фактически работают в «сельских, поселковых и деревенских предприятиях» (乡镇企业), которые в основном расположены за пределами мегаполисов и зачастую слабо охватываются официальной китайской статистикой, включающей в их ряды также «работников за пределами установленных предприятий, которые работали на себя или в домашнем хозяйстве, квартале или других небольших производственных группах»53 . Даже самые крупные промышленные центры зависят от этого маломасштабного, связанного в сетевые структуры, практически не включенного в формальные отношения труда, значимость которого наиболее заметна в таких отраслях промышленности, как переработка вторсырья, производство мелких деталей и трудоёмкая добыча ресурсов, продукты которых затем поступают в более крупные промышленные агломерации, такие, как Foxconn (наряду с ресурсами, производимыми в аналогичных «неформальных» условиях странах вроде Индии) для производства из них в итоге предметов потребления. Здесь также явно стираются границы между промышленным производством и сферой услуг, поскольку многие предприятия также участвуют в транспортировке, посредничестве по вопросам рабочей силы и финансировании на местах — будь то посредством персонального или семейного кредитования или путём формирования всё более крупных «теневых банков», которые существуют параллельно с официальной банковской системой54 .

Меняющийся характер промышленной структуры страны оказывает огромное влияние на то, в какой форме вспыхивают бунты, забастовки и другие «массовые инциденты» и на то, как они в итоге подавляются. Эта структура также как бы влияет на саму личность пролетария, и это помогает осмыслить то, как пролетарии понимают свои действия относительно окружающего мира. По существу, значимый фактор в формировании повседневного окружения людей (включая ритмы их деятельности и контакты с другими людьми) — работа и созданное ей окружение, — есть своего рода ландшафт, на котором происходят бунты и против которого они реагируют. По мере развития и адаптации этой череды различных форм борьбы этот ландшафт коллективно (часто интуитивно) «картографируется», и, по мере того как конфликт набирает силу, растёт понимание способности не только захватывать, но и изменять эту среду. В прошлом крупные промышленные конгломераты, к примеру, в Детройте или Северной Италии, стали очагами традиционного «рабочего движения» именно потому, что они сконцентрировали огромное количество промышленных рабочих в нескольких городских агломерациях, причём эти рабочие тысячами трудились сообща в огромных фабричных корпусах и целых промышленных районах.

Учитывая распространённость забастовок среди недавних беспорядков в Китае и непосредственную близость бастующих к ряду важнейших промышленных зон мира, многие авторы предполагают, что рамки ограниченности текущих конфликтов в Китае будут преодолены каким-нибудь новым профсоюзным движением: высокоцентрализованным, независимым от правительственных профсоюзов и подчинённым принципам прямой демократии. И хотя этому движению очень сильно помогли бы передовые цифровые технологии (за последние двадцать лет некой универсальной формулой для левых стал принцип «самоуправление + Интернет»), эти предсказания рассматривают возрождение в Китае синдикализма в той или иной степени. Примером тому служит недавний отчёт Трудового бюллетеня Китая под названием «В поисках профсоюза: рабочее движение в Китае 2011–2013 гг.» Высказанные авторами предположения ясны и понятны. Мы уже знаем метод преодоления нынешнего тупика, в который зашла борьба в Китае: один большой профсоюз. «Рабочее движение» всего-навсего должно «открыть» для себя сию организационную модель. Вместо понимания организации как противоборства и преодоления ограничений, которыми отмечена имеющаяся череда конфликтов, нам подсовывают чисто формальный подход.

Начать с противоположной отправной точки будет, пожалуй, куда разумнее. Нет оснований предполагать, что «рабочее движение» существует в традиционном смысле, только из-за скопления забастовок в стране, или что «один большой профсоюз» — это та форма организации, которая со стопроцентной гарантией найдёт способ преодоления неудач в этих конфликтах, просто потому что она (якобы) уже сыграла такую роль в истории. Если на Западе тамошний «массовый работник» действительно мог быть порождён подобными условиями, то в деиндустриализированном Китае эти самые условия по большей части отсутствуют так же, как они отсутствуют в современных деиндустриализированных США и ЕС.

Было бы ошибкой, однако, полагать, что отсутствие де-факто условий, необходимых для формирования «рабочего движения», означает обречённость любой попытки свергнуть существующую систему. Такое предположение основано на произвольном выборе из всей разнообразной истории антикапиталистических конфликтов по всему земному шару одной потенциальной высшей точки, имевшей место именно в опыте борьбы в США и Европе, и обобщении значения этой самой точки до абсолютного условия, необходимого для развёртывания нового цикла восстания. На деле же противоположная точка зрения, вероятно, ближе к истине. Именно при крупных «фордовских» заводских режимах существование здорового «рабочего движения», будь оно продвигаемо социалистическими партиями (как в Европе) или же либералами-сторонниками Великого общества (как в США), потушило последние тлеющие угольки революции, остававшиеся от волнений столетней давности. Между тем синдикаты, коммунистические партии и революционные армии того прошедшего столетия едва ли были продуктом «революционной сознательности», порождёнными в среде заводских рабочих благодаря процессам коллективизации при самом капитализме. Очевидно, что индустриализация и демографический переход сыграли важную роль в разжигании бунта против тогдашнего обнищания. Но эти ранние протестные движения, возникшие из-за указанных причин, были всего лишь атавизмами крестьянских и местных традиций сопротивления капитализму извне, и одновременно — простыми совпадениями культурно-исторических условий и тактических ситуаций.

Хотя значимость требований по поводу заработной платы и рабочих мест во время беспорядков в Китае, на первый взгляд, свидетельствует о появлении нового рабочего движения, если мы копнём глубже, нам станет ясно, что происходит нечто совершенно иное. Применение подобной тактики в разных обстоятельствах может свидетельствовать об очень разнообразных возможностях в политике. Несмотря на то, что связанные с заработной платой требования в забастовках китайцев (будь то повышение её или погашение задолженностей по ней) выходят на первый план, мало что свидетельствует о том, что такие требования точно отражают совокупность желаний рабочих. Самое очевидное, что можно сделать — взглянуть разок на то, что все выдвигают требования к заработной плате, и прийти к выводу о том, что работники просто хотят больше денег, однако такой подход не ухватывает самой сути вещей. Это было бы то же самое, что наблюдать за тем, как люди грабят магазины в ходе американских бунтов против полиции, и делать вывод только о том, что люди на деле просто хотели получить украденные ими вещи. Хотя это и правда, но это лишь самая-самая верхушка айсберга. Как и это мародёрство, требования к заработной плате в Китае руководствуются максимой «возьми всё, что можешь», при которой прямодушие мотива бунтарей само по себе является сигналом о том, что за ним стоит что-то большее, но нераспознанное.

Получается, в Китае вовсе не назревает никакого рабочего движения, и это хорошо. Например, едва ли существует какой-либо импульс к организации традиционных профсоюзов, которые выступили бы за утверждение идентичности переселенцев как «нормальных» работников, помогли бы опосредовать цену их труда и тем самым облегчить их полное включение в отношения заработной платы. Несмотря на попытки некоторых левых общественных организаций пойти в этом направлении, похоже, что само государство, пытаясь восстановить более активную роль Всекитайской федерации профсоюзов55 и выступая против коррумпированных мелких чиновников, является единственной значительной силой, продвигающей такое включение.

Неизменное отсутствие такого «движения» присуще не одному лишь Китаю. Кризис воспроизводства также является кризисом отношений заработной платы, при котором сами требования по поводу заработной платы становятся «неправомерными», как выразились в Théorie Communiste. Здесь слово «неправомерный» свидетельствует о систематической невозможности, о том, что требования более высокой заработной платы становится всё труднее удовлетворить, несмотря на то, что инфляция и нехватка рабочей силы делают их всё более необходимыми. Это сопровождается кризисом в производстве денег, поскольку система сталкивается с растущими ограничениями для ликвидности капитала, — другими словами, возникает общий кризис стоимости:

Текущий кризис [тот, что начался в 2008 году] разразился, потому что пролетарии больше не могли погашать свои займы. Он возник на базе самой основной вещи в отношениях заработной платы, которая привела к финансиализации капиталистической экономики: на базе сокращения заработной платы как необходимого условия для «создания стоимости» и глобальной конкуренции между рабочими. Эксплуатация пролетариата в глобальном масштабе — это условие повышения ценности и воспроизводства этого капитала, который стремится к абсолютной степени абстракции (Имеется в виду, что капитал затушёвывает свою опору на труд и кажется в связи с этим абстрактнее. Эксплуатация рабочих и вообще отношения между людьми замалчиваются, а на передний план выходят цифры с графиками — прим. пер.), скрытое истинное лицо этого процесса. В текущем периоде изменились в первую очередь масштабы зоны, в пределах которой оказывалось это давление: точкой отсчёта цен для всех товаров, включая рабочую силу, стала наименьшая цена по миру. Это подразумевает резкое сокращение или даже исчезновение допустимых различий между нормами прибыли из-за порядка, введённого финансовым капиталом, который диктует условия производительному капиталу56 .

«Китайская цена» в течение последних двадцати лет была этой «точкой отсчёта цен для всех товаров», и кризис отношений заработной платы, присущий Китаю, принимает форму общей валютной турбулентности (хотя и подавленной денежно-кредитной политикой), роста заработной платы в существующих промышленных зонах, таких, как Дельта Жемчужной реки, перемещения рабочей силы в более дешёвые производственные центры во внутренних городах и массового подъёма спекулятивных инвестиций, особенно в недвижимость, но также дающего о себе знать в виде раздувающихся размеров неформального финансирования наряду с растущей необходимостью государственных инвестиций через стимулирование и зарубежные ПИИ. Все эти явления подтверждают «неправомерность» требований по вопросам заработной платы, поскольку заработная плата рабочих должна расти и действительно растёт (из-за инфляции, растущего влияния рынка в сельской местности и т. д.), и именно тогда, когда нормы прибыли уже снижаются. Промышленность перемещается, экономический рост замедляется, валюты дестабилизируются, и создаются условия для новых волн забастовок и массовых беспорядков.

Именно эта «неправомерность» делает невозможным возникновение эффективного рабочего движения, в результате чего государство оказывается в «ловушке мятежа»57 . Неспособный прибыльно реформировать свои трудовые институты на национальном уровне, Китай оказывается между падающей нормой прибыли и растущими волнами забастовок и беспорядков. Уступка, усмиряющая один лагерь, вызывает противоположную реакцию у другого. Требования по поводу заработной платы становятся неправомерными из-за строгой ограниченности пределов, в которых они действуют. Но эта неправомерность не только исключает возможность возникновения рабочего движения, но и создаёт условия, при которых нападки на заработную плату, подобные тем, которые недавно имели место в Китае, фактически бьют по куда менее устойчивой линии разлома, чем большинство волнений рабочих за последние полвека. Предшествующие победы социал-демократии в Европе и послевоенного либерализма в Соединённых Штатах оказались возможны из-за предельных выгод, полученных этими регионами в течение коротких периодов подъёма после десятилетий депрессии и войны. Требования по вопросам заработной платы в ту эпоху привели к росту профсоюзного движения, появлению программ общественных работ, включению новых рабочих в более привилегированные слои пролетариата и, таким образом, мягкому подавлению всех революционных импульсов, оставшихся от предыдущей эпохи, — и всё потому, что они могли себе это позволить. Сегодня это уже не так. Работников по существу нельзя поддержать, потому что невозможно предоставить им то, в чём они нуждаются.

Субъективная позиция самих рабочих может служить иллюстрацией этого парадокса. Так, процесс пролетаризации до сих пор и близко не привёл к формированию какого-либо движения, создающего тенденцию к утверждению идентичности рабочих как рабочих. Вместо этого формируемая субъективность принимает униженно-негативную форму: «если ты рабочий, будущего у тебя нет; возвращение же в деревню не имеет смысла»58 . Лу и Пунь повторяют это:

Эта реформа заключает в себе противоречие: поскольку для использования капитала потребовался новый труд, китайским крестьянам было предложено преобразоваться в наёмных рабочих, готовых проводить свои дни на рабочем месте. <…> Тем не менее, их сделали расходным материалом, и когда они становятся не нужны, их просят вернуться в деревни, которые они были вынуждены оставить и которым они не смогли сохранить верность. <…> Если главной характерной чертой первого поколения трудящихся-переселенцев была мимолётность, то второе поколение, которое теперь проводит куда большую часть своей жизни в городской местности, характеризуется разрывом. Мимолётность предполагает изменения, а потому вселяет надежду и мечты о переменах. Разрыв, напротив, создаёт замкнутость: тут нет надежды ни на превращение себя в городского работника, ни на возвращение в сельскую общину, чтобы начать жить как крестьянин59 .

И это настроение даже начинает перевешивать сами экономические императивы переселения. Описывая одного из опрошенных ими рабочих, Лу и Пунь пишут:

Если погоня за материальным вознаграждением — это общее стремление, перевешивающее внутренние различия внутри рабочего класса, то эта погоня утратила смысл для Синя. Идея работы была для него разбита, и вместе с тем в его жизни появился разрыв. «Где бы я ни работал, я не чувствую себя счастливым. Моя душа никак не может успокоиться. Я всегда чувствую, что должен сделать что-то большое»60 .

Это держит переселенцев в постоянном колебании, порождая то, что Пунь и Лу называют «квазиидентичностью» сельских переселенцев: «Одна из женщин-работниц, с которой мы встречались в Дунгуане, отметила: «Я скучала по дому, пока меня не было [из-за работы в городе]. Когда я вернулась домой, я стала думать о том, чтобы снова уйти оттуда»61 .

Эта динамика характеризовала большую часть трудовых волнений в последние годы. Для этих работников «создан порочный круг: реформа и разрыв между городом и деревней стимулируют желание сбежать из сельской местности; побег же ведёт только к трудностям заводской жизни; разочарование же в заводской жизни вызывает желание вернуться»62 . Синь продолжает руководить своими коллегами в ходе забастовки на своём заводе пластмасс: «Оказавшись в подвешенном состоянии, когда нет ни пути назад, ни движения вперёд, они были готовы пойти на радикальные действия»63 . Именно потому, что Синь не может до конца стать частью ни «рабочего класса», ни сокращающегося крестьянства, он и такие, как он, вынуждены нападать на окружающие их условия. Отсутствие рабочего движения — это не слабость, более того, это обстоятельство открывает новые возможности. Когда поддерживать и утверждать жизнь рабочих в качестве рабочих становится слишком дорого, это свидетельствует о том, что взаимоусиливающий цикл между трудом и капиталом начал разрушаться, и даже о том, что возникает возможность вообще разорвать этот цикл.

В результате этого «квазиидентичность» сельских переселенцев, вероятно, имеет гораздо больше общего со сложной, противоречивой субъективностью бунтующей молодёжи из лондонских муниципальных микрорайонов, чем с работающими в поте лица классово сознательными работниками из левацких исторических фантазий. Примечательно, что Blaumachen описывают свой «(не-)субъект» в терминах, похожих на те, что используются в этнографии Лу и Пуня:

Утрата стабильности с постоянными колебаниями туда-сюда порождает (не-)субъект (не-)исключённых, так как включение всё чаще происходит за счёт исключения, особенно у молодых. <…> Мы имеем в виду не только радикальное исключение из рынка труда, но и, главным образом, исключение из условий, где есть то, что считается «нормальной» работой, «нормальной» заработной платой, «нормальным» существованием.

<…> В данный момент, в условиях кризиса реструктурированного капитализма, (не-)субъект становится активной силой. Он появляется снова и снова, и его методы, как правило, сосуществуют «антагонистично» с методами возмездия, в то время как методы возмездия, как правило, «подражают» методам бунта, которые неизбежно притягивают их, поскольку «социальный диалог» был уничтожен64 .

И отсутствие «социального диалога» в Китае становится всё более очевидным. Когда Синь и его коллеги направляют свои жалобы по законным каналам, они в конце концов игнорируются на самом высоком уровне (речь о петициях, адресованных центральному правительству в Пекине). В конечном счёте «их ответ наполнил их отчаянием» и «они поняли, что они в этой борьбе одни»65 . Чэнь, коллега Синя, объясняет: «Мы должны полагаться на себя. Мы не можем доверять правительству; мы не можем доверять руководству»66 . В такой ситуации, когда «прогресса нет, но и отступать нельзя»67 , переселенцы вынуждены «столкнуться лицом к лицу со своей травмой и направить свой гнев наружу»68 . Внутренние ограничения классовой динамики в Китае всё чаще принимают форму этих самых внешних ограничений. Подавление, управление и социальный контроль — ничто из этого уже не скрывает свою жестокость. И для загнанных в угол единственный вариант — бороться.

Прошлого нет

Во время предыдущих разгаров коммунистической деятельности движения состояли в основном из крестьян или поколения, которое было непосредственно оторвано от деревенской жизни, но ещё было знакомо с народными традициями инакомыслия. Это инакомыслие возникло из раннего сопротивления землевладельцам и другим агентам капиталистического подчинения, поскольку эти партизаны действовали в рамках режима накопления, который был хотя и глобализованным, но едва ли до максимума, который всё ещё имел достаточно возможностей для расширения своей территории. Оставались значительные области земного шара, где эта система имела только небольшой «эффект притяжения».

В Китае, как и везде, это создало условия, в которых работа глобальных рынков соединилась с колониальной деятельностью стран капиталистического центра по дестабилизации местных структур власти и разжиганию хаотических, зачаточных форм сопротивления как новым, так и старым режимам. Этот частичное подчинения экономических процессов принял форму крайне неравномерного развития экономических районов; большая часть промышленной деятельности осуществлялась в нескольких портовых городах, в которых трудилась лишь небольшая часть населения Китая. Большинство же жило в сельской местности, работало в сельском хозяйстве, ремёслах или небольших мастерских, распределённых между плотно размещёнными садовыми участками, далеко за пределами шумных и оживлённых мегаполисов.

В более развитых портовых городах сопротивление рабочих первоначально приняло форму анархистских трудовых синдикатов, созданных по французскому образцу, а также тайных обществ, иногда аполитичных, а иногда открыто связанных с различными левыми или националистическими проектами. Опять же, рабочие, вступавшие в эти организации, часто были крестьянами-переселенцами или детьми таковых, и эти ранние формы координирования были связаны друг с другом через простые ксенофобские настроения и национализм в той же мере, в какой они были связаны через величественные универсалистские цели, изложенные в многочисленных китайских левых газетах. Все эти организации действовали с некоторой степенью секретности, многие были по крайней мере частично вооружены (зачастую в них состояли специалисты по боевым искусствам), и их тактика варьировала от простых забастовок и бойкотов до массовых беспорядков и убийств фабрикантов и чиновников, отстаивавших иностранные интересы. В конечном счёте, однако, эти ранние формы организации в городах были не в состоянии преодолеть присущие им ограничения. Многие тайные общества были поглощены растущей националистической партией Гоминьдан, поддерживавшейся США, в то время как анархистские проекты рухнули, а их участники разделились и ушли в националистические и коммунистические силы. Сами коммунисты же быстро обнаружили, что их городская сеть вооружённых группировок и профсоюзов оказалась сокрушена националистическими войсками, и были вынуждены отступить в сельскую местность.

Именно здесь впоследствии будут преодолены изначальные ограничения революционного проекта. Сельское сопротивление приняло форму бандитских группировок, религиозных культов и, наконец, крестьянских объединений, основанных революционерами. Два десятилетия войны и хаоса, продолжавшиеся с 1920 по 1940 год, характеризовались так называемым эффектом скороварки: все эти методы сопротивления сплавлялись и объединялись в крестьянскую армию, что ознаменовало всеобщую «милитаризацию» революционного проекта. В Китае, а также во Вьетнаме, Корее и других странах именно крестьянская армия, а не профсоюзное или рабочее движение, оказалась наиболее успешным средством революции. Это было связано не с какой-либо программной или идейной чистотой, не с банальными вопросами силы, слабости или моральной привлекательности, а с тем простым фактом, что крестьянская армия при данной совокупности материальных условий оказалась наиболее хорошо приспосабливающейся и устойчивой формой координации, способной одновременно атаковать как вторгающуюся в страну капиталистическую систему, так и старый порядок, а также обеспечить инфраструктурные средства для обеспечения какого-никакого уровня стабильности и благополучия в освобождённых районах. Учитывая ограничения той эпохи, крестьянская армия по меньшей мере смогла преодолеть их в чисто тактическом отношении.

Однако здесь ограничения нужно понимать в двух смыслах. Во-первых, это тактические и стратегические ограничения в конкретных конфликтах. Сюда входит то, что предотвращает относительно закрытые конфликты (например, конфликт из-за задолженности по заработной плате на каком-то из заводов), мешает достижению ими непосредственных целей или распространению их на другие заводы или жилые районы. Тактические ограничения могут быть относительно простыми для понимания, вроде неспособности противостоять силам военизированных спецназовцев. Но существуют и стратегические ограничения для свержения существующего порядка, к примеру, неспособность последовательно конкурировать с китайским государством и трудности в преодолении цензуры, «принуждения к миру» и открытых репрессий для любых скоординированных действий. Исторически такое стратегическое ограничение было видно невооружённым глазом в неспособности городских трудовых синдикатов и вооружённых левых группировок оказать достаточное сопротивление националистическим вооружённым силам — то самое ограничение, которое впоследствии окажется преодолено крестьянской армией.

Во-вторых, ограничения должны также пониматься как ограничения для борьбы, принимающей коммунистический характер. Тактические и стратегические ограничения могут быть преодолены разными способами, ни один из которых сам по себе не является коммунистическим — исторически крестьянская армия потерпела неудачу именно в этом отношении. Ряд мер, принимаемых в определённом эпизоде борьбы, может казаться совместимым с «левой» политикой и, тем не менее, направлять путь развития в другую сторону. Таким образом, эти ограничения являются скорее не идеологическимии (по типу проблемы «ложного сознания»), а материальными, являющимися частью структуры конфликта. Путь наименьшего сопротивления в конфликтах крайне редко носит коммунистический характер, и «пробуждение сознательности в массах» не может само по себе (если вообще может) перевести конфликт на правильные рельсы. Таким образом, никакая культурная агитация не могла подтолкнуть общество, созданное победой крестьянской армии, на коммунистический путь развития. Вместо этого такая агитация стала не чем иным, как гротескными декорациями для процесса постепенного скатывания этого общества в капитализм.

Но в наши дни нет ни крестьянской армии, ни условий, породивших её. Как потенциал, так и ограничения борьбы, которая велась извне капиталистической системы, сегодня отсутствуют. Нет пути вперёд, нет пути назад. Итак, в таком вот мрачном настоящем, какие есть текущие ограничения у конфликта на так называемой фабрике мира? Начнём с того, что существуют очевидные тактические и стратегические ограничения: бунты и забастовки из раза в раз оказываются неспособны противостоять их подавлению. Некоторые крупные противостояния, такие, как недавняя забастовка на Yue Yuen69 , выстояли чуть дольше обычного только благодаря негласной поддержке центрального правительства. В других случаях к требованиям прислушиваются лишь после подавления забастовки, а тем временем её наиболее активные руководители заносятся в чёрный список или лишаются свободы.

Однако часто беспорядки не имеют конкретных требований, которые можно было бы легко удовлетворить. Они приобретают характер формирующейся политики насилия, беспорядочно направляемого против отдельных личностей, связанных с подавлением протестов и властью. В Вэньчжоу огромная толпа чуть не избила до смерти нескольких чэнгуаней (城管 — специальная гражданская полиция) после того, как эти самые чэнгуани стали применять насилие по отношению к лавочнице, а затем напали на фотографировавшего этот инцидент журналиста70 . В таких случаях тактические и стратегические ограничения — это не столько о том, как заставить какое-либо предприятие прислушаться к требованиям, сколько о том, как поддерживать и направлять силу самого «стада». Тем не менее, переплетение прямого подавления и выгодных уступок обеспечило эффективное предотвращение массовых оккупаций жилых районов, фабрик и площадей в ходе массовых беспорядков в стиле Кванджу71 , Тяньаньмэнь и Тахрира. Однако, по мере того как и репрессивные, и перераспределительные механизмы государства будут становиться всё более ограниченными в связи с требованиями прибыльности, эти превентивные меры начнут давать сбои.

Помимо этого, существуют материальные ограничения, препятствующие направлению этих конфликтов на коммунистический путь развития. На первый взгляд, наиболее заметной из них является «проблема структуры». По словам журнала Endnotes, «„проблемой структуры“ называют проблему в составлении, координировании или объединении пролетарских фракций в ходе их борьбы»72 . Эта проблема возникает, когда «нет заранее определённого субъекта революции», или иными словами, «нет сознания по типу „класса-для себя“», то есть осознания общего интереса, разделяемого всеми рабочими»73 . В Китае наиболее чётким внутриклассовым барьером является апартеидоподобное разделение между городскими и сельскими жителями, основанное на системе регистрации домохозяйств «хукоу». Но есть много других важных и заметных барьеров, будь то разделение по признаку гендера, национальности, уровня образования или степени интеграции в структуру государственных привилегий. Эти барьеры распространяются практически на всех уровнях одновременно с существенным разделением между отраслями, регионами, городами и даже цехами крупных заводов. Ни один из существующих политических проектов (кроме, может быть, националистического), похоже, не способен объединить эти группы в какую-либо субъективность-для-себя.

В контексте городских забастовок и беспорядков проблема структуры также проявляется в относительно разграниченном характере каждого «типа» массовых инцидентов. Экологические протесты обычно остаются обособленными от трудовой борьбы и сопротивления принудительным сносам или захвату больших участков земли, даже когда в каждом случае в протест вовлечено много людей из одних и тех же социальных слоёв. Различные типы также имеют свои собственные формы дискурса, обычно адаптированные к соответствующим разновидностям переговоров. Каждый тип может в некоторой степени преуспевать в этих переговорах, но между собой они всё ещё не связаны каким-либо существенным образом.

Все эти конфликты, коль скоро они остаются в рамках определённой формы переговоров, ведут куда угодно, но только не к коммунизму. Даже если эти конфликты и станут более интенсивными, они, вероятно, останутся переговорами о правах, лучшей цене на землю или труд или же о чуть более активном участии в работе системы, над которой такие «участники» не имеют реального контроля. Если окажется возможным сохранить всеобъемлющую прибыльность, даже беспрецедентный взрыв забастовок и беспорядков вряд ли вырвется из порочного круга переговоров. Только тогда, когда подобный социальный диалог полностью развалится по мере углубления кризиса воспроизводства, сможет возникнуть возможность объединения этих конфликтов в коммунистический проект.