Введение

Максимальная скорость перемещения, абсолютный нуль температуры, квант действия, гравитационная сингулярность… — физика прочно ассоциируется в общественном сознании с предельными явлениями. Эти явления трудны для изучения, их едва ли можно постичь воображением, но они остаются очень притягательными для философского размышления.

Элементарные частицы — одно из таких предельных явлений. Развитие субатомной физики в XX веке вновь породило широкий интерес к философской теме дискретности материи. Над осмыслением элементарности частиц трудились многие физики по всему миру, а сами частицы то получали статус элементарных, то теряли его вслед за новыми открытиями в физике. И если сам атом, его ядро, протон и нейтрон, когда-то считавшиеся элементарными, уже давно таковыми не считаются, то электрон сохранил этот статус по сей день.

Принято считать, что электрон является элементарной частицей, то есть таким объектом, который является частью, элементом других объектов, но сам существует только как целый и собственных частей, элементов не имеет1 2 . Также часто предполагается, что он не имеет и размера, представляя собой «точечный заряд».

Идея бесструктурного и точечного электрона не может удовлетворить интереса и показывает лишь недостаток современных знаний о структуре элементарных частиц. Выражаясь языком эмпиризма, структура электрона ещё не обнаружена. Действительно, даже современная экспериментальная техника, несмотря на громкие успехи, вынуждена лишь указывать предел своих возможностей в обнаружении внутреннего устройства электрона3 .

В то же время вынужденная необходимость воздвигать эпистемологические перегородки противна живому материалистическому познанию. Исследуем ли мы материю «вглубь», переходя от меньшего к меньшему, или «вширь», переходя от большего к большему, — мы не хотим и не можем остановиться. Даже если мы наконец-то найдём самую мельчайшую частицу материи, мы устремимся искать частицу поменьше.

Наблюдая историю «неделимости» тех или иных объектов, мы приходим к выводу, что любая неделимость или элементарность должна быть условной. Распространению идеи о полной, окончательной, фундаментальной элементарности некоторых частиц служит не столько недостаток эмпирических данных, сколько недостаток популярной философии.

Рассмотрим проблему структуры электрона в развитии, принимая во внимание историческую ограниченность в понимании проблемы на разных этапах развития науки.

По традиции атомизма, которая получила новое дыхание в физике второй половины XIX века, электрон мыслился как неделимый объект, который несёт в себе элементарный, то есть тоже неделимый, электрический заряд.

Сомнение в элементарности учёные высказывали и в то время. Австрийский физик Эрнст Эренгафт на основании своих опытов пришёл к выводу, что существует субэлектрон, частица с зарядом, меньшим, чем заряд электрона. Эту идею оспаривал американец Милликен, который своими глубоко продуманными экспериментами установил значение элементарного заряда e−, близкое к современному. Дискуссия о субэлектроне продолжалась до конца 1920-х годов и затем заглохла. Электрон как атом электричества был утверждён эмпирически, и научная общественность это приняла4 .

Как искать структуру?

Для начала рассмотрим два определения понятия «структура»:

«Структура — это взаимообусловленная совокупность связей элементов в составе системы, определяющая собой её качественную специфику»5 .

«Структура (от лат. structura — строение, расположение, порядок) — совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе, то есть сохранение основных свойств при различных внешних и внутренних изменениях6 .

Выделим из этих понятий связанные категории. Структура как качество есть способ связи частей в целом. Обладать структурой, или, что то же самое, свойством структурированности — значит, в первую очередь, состоять из элементов. В первом плане элементы относятся к структуре как части к целому, но этим их взаимоопределение не исчерпывается. Сущность структуры заключается в общей связи элементов. Связь элементов структуры — это устойчивые взаимные отношения элементов друг к другу и к структуре в целом.

Из этого сделаем заключение, что те условия, при которых связи между элементами существуют, являются и условиями, при которых существует структура.

Исследуя электрон, сперва найдём связи, в которых заключается пространственная определённость целого объекта. Будем подходить к вопросу о структуре с этой «внешней» стороны пространственной определённости, и, в первую очередь, со стороны проблемы протяжённости электрона. Проще говоря, найдём его размер.

Шарик

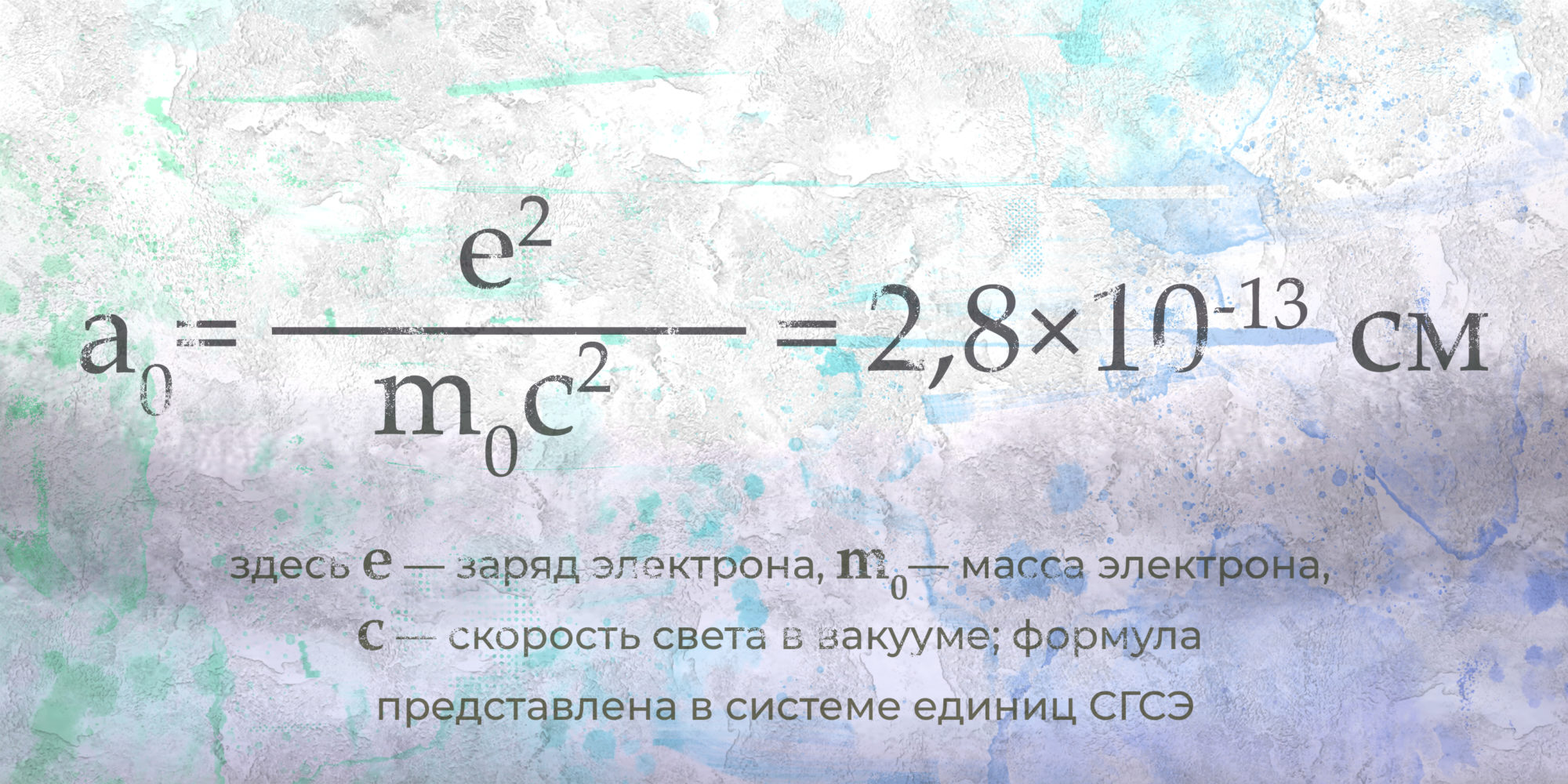

Итак, встаёт вопрос о размере электрона, который в классической физике представлялся атомом-шариком. Характерным размером шара является радиус — его у электрона и принялись искать физики в начале XX века. В конце первого десятилетия был получен «классический радиус электрона». Классический радиус электрона понимается как радиус полой сферы, по площади которой равномерно распределён заряд, равный заряду электрона. Радиус прямо пропорционален квадрату заряда и обратно пропорционален массе покоя электрона:

Однако специальная теория относительности поставила под сомнения физический смысл найденной величины. Понятие размера элементарной частицы противоречит релятивистской теории. В известном курсе теоретической физики Ландау и Лифшица это обстоятельство описано так:

«Очевидно, что если бы элементарная частица обладала конечными размерами, т. е. была бы протяжённой, то она не могла бы деформироваться, так как понятие деформации связано с возможностью независимого движения отдельных частей тела.

Но, как мы только что видели, теория относительности показывает невозможность существования абсолютно твёрдых тел. Таким образом, в классической (неквантовой) релятивистской механике частицам, которые мы рассматриваем как элементарные, нельзя приписывать конечных размеров. Другими словами, в пределах классической теории элементарные частицы должны рассматриваться как точечные»7 .

Советский физик Блохинцев пишет:

«Однако оказалось, что все попытки развить теорию этого электрона-шарика приводили к фундаментальному противоречию с теорией относительности. Теория относительности требовала, чтобы электрон был точечным. Требование же „точечности“ электрона в свою очередь приводит к противоречию, потому что энергия электрона, а вместе с тем его масса в этом случае оказывались бесконечными, что противоречило, конечно, и самой относительности. Электронная теория имела в то время очень большие успехи, но все успехи были связаны с явлениями, в которых электрон выступал как точка. К тому же нужно сказать, что никаких экспериментальных средств для исследования структуры электронов, т. е. для исследования масштабов порядка a = 2,8 · (10−13) см, в то время не было. Их и сейчас почти нет [Речь о 1959 г. — А. Б.]»8 .

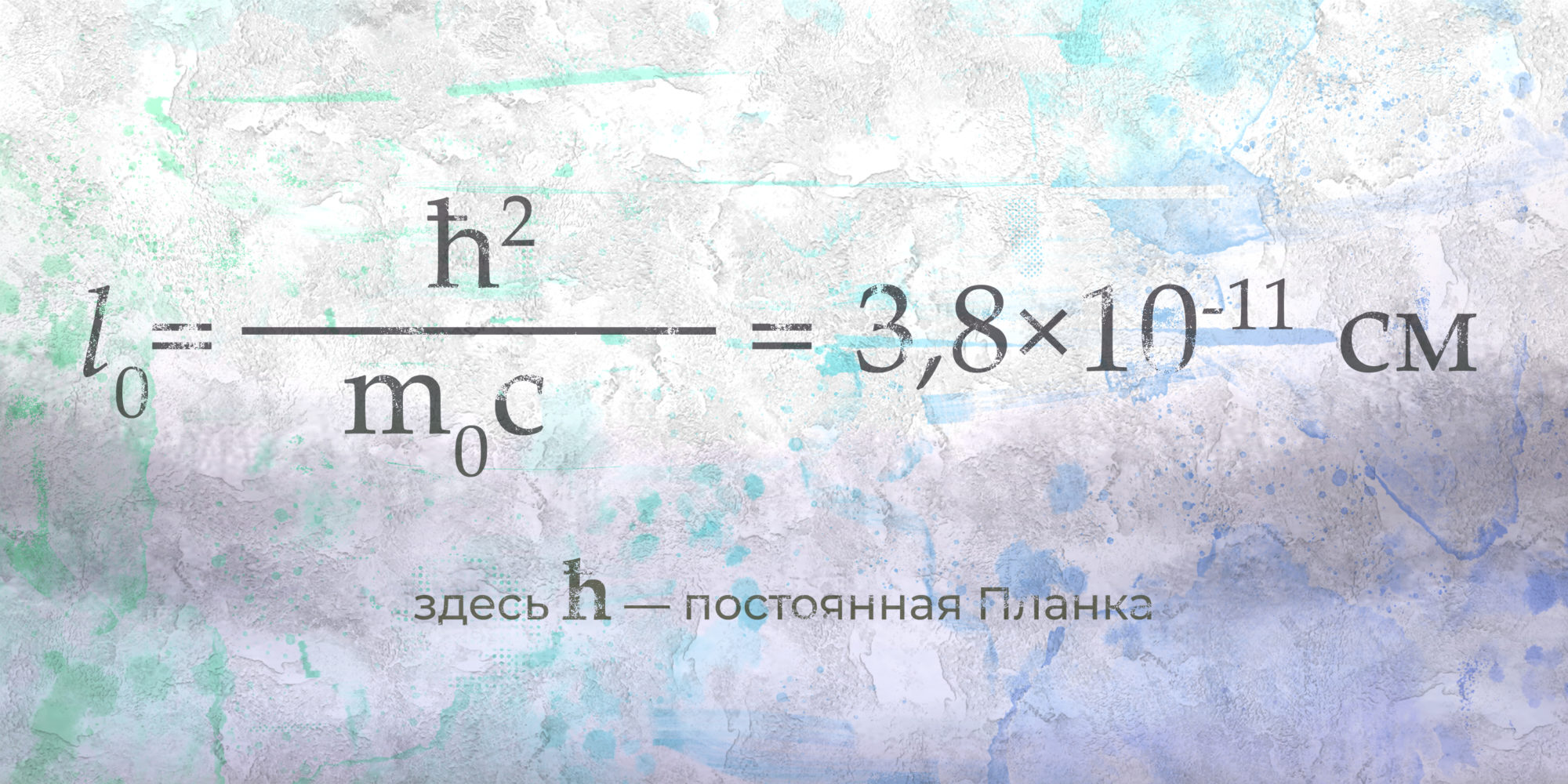

С возникновением квантовой механики сильнее пошатнулась идея электрона как шарика с определённым радиусом. Так, в 20-х годах прошлого века квантовая механика дала новую величину для оценки размера электрона — комптоновскую длину. Это изменение длины волны фотона, кванта света, при рассеянии на электроне:

Комптоновская длина оказалась в 137 раз больше классического радиуса электрона, что может показаться странным: новая и более точная теория, казалось бы, должна была дать более точные результаты. Обе величины были подтверждены множеством экспериментов. Но обе же величины характеризуют два совершенно несопоставимых по размеру шарика. Возникает вопрос о физическом смысле рассмотренных величин: какой именно объект они характеризуют?

Это затруднение привело к выводу, что подходить к структуре и размеру электрона с «классических» позиций нельзя. Комптоновская длина волны задала тот масштаб, начиная с которого становятся непригодными обычные концепции размера для частицы.

Теперь мы шагнём из 1923 года, явившего нам комптоновский эффект, в 1924 год, когда физик Луи де Бройль высказал свою гипотезу об универсальном корпускулярно-волновом дуализме.

Волна

С развитием квантовой механики возникло представление о волновом поведении вещества. Эксперименты по дифракции электронов обнаружили волновое поведение, подтвердив теорию. Было установлено, что электрон как волна имеет волновую пространственную характеристику: длину волны. Длина волны электрона в атоме водорода получается порядка 10−8 см, что в 1000 раз больше комптоновской длины и в 100 000 раз больше классического радиуса. Это значит, что игнорировать волновые свойства электрона нельзя: волна имеет не меньше прав на форму электрона, чем шарик.

Подход к электрону как к волне поменял представления об искомой структуре. Можно разделить волну на элементы (гребни, впадины, волновая поверхность) и параметризовать их (амплитуда возмущений, длина волны, частота). Но остается ещё главный вопрос, к которому тяготеют все остальные. Если волна — это распространение возмущения в пространстве, тогда возмущением какой среды является электрон?

Об этом пишет советский физик Блохинцев:

«Вначале были попытки рассматривать сами частицы как образования из волн, распределённые в некоторой области пространства. Интенсивность волны де Бройля рассматривалась в этой концепции как величина, характеризующая плотность среды, из которой образована частица. Это понимание волн де Бройля имело совершенно классический характер. Основанием для него служило то обстоятельство, что в некоторых, весьма частных случаях, оказалось возможным (теоретически) построить волновые образования, движение которых совпадает с движением частицы, движущейся по законам классической механики»9 .

Основоположник квантовой механики, Эрвин Шрёдингер, дал одну из первых интерпретаций волновой природы, согласно которой электрон представляет собой волновой пакет. Собранные вместе волны лишь кажутся нам частицей, так как частоты этих волн довольно близки и распространяются они с близкой скоростью, что позволяет их обнаружить как нечто, плотно заполняющее небольшой объём пространства и сохраняющее свою обособленность.

Если свободный электрон летит вдаль в виде сгустка волн, то в атоме электрон-волна замыкается на орбитали и образует стоячую волну. Таким образом, вместо шарика, вращающегося вокруг атома, как планета вокруг звезды, электрон представляет собой нечто, размазанное по орбите и при этом колеблющееся.

«…Э. Шрёдингер рассматривал электрон в атоме как отрицательно заряженное облако, плотность которого пропорциональна квадрату значения волновой функции в соответствующей точке атома»10 .

Понятие волнового пакета предполагает, что волны, из которых он состоит, имеют близкие, но не одинаковые скорости распространения. Разумеется, эта разница со временем приводит к удалению волн друг от друга — волновой пакет «расплывается» за довольно малое время, что противоречит наблюдаемой стабильности электрона.

Собственно, электрон-волна-облако противоречит идеи об элементарности. Казалось бы, вот решение проблемы — отдельные волны из волнового пакета и образуют электрон, их соотношение определяет его структуру. Но модель волнового пакета не согласуется ни с теми опытными данными, где электрон проявляет себя как частица, ни с теми, где электрон проявляет себя как волна. Волновой пакет противоречит реальной стабильности и целостности электрона.

Надо признать, что Шрёдингер в своём толковании подменяет двойственность природы электрона первичностью волновой природы по отношению к корпускулярной, тем самым отрицая двойственность. Обратная точка зрения состоит в том, что электрон-волна-облако состоит из колебаний более мелких частиц, как это имеет место в воздушных и водяных. И это толкование также нужно отвергнуть:

«Равным образом нельзя допустить, что сами волны являются образованием частиц или, точнее говоря, возникают в среде, образованной частицами. Опыт показывает, что дифракционная картина, возникающая на фотопластинке, не зависит от интенсивности падающего пучка частиц, а следовательно, и от плотности частиц в единице объёма. Чтобы получить одну и ту же дифракционную картину, можно уменьшить интенсивность, но увеличивать экспозицию: важно лишь общее число прошедших частиц. Этот факт определённо показывает, что каждый из электронов дифрагирует независимо от других»12 .

Квантовая механика не дала механистического ответа на вопрос о структуре электрона, в том смысле, что не заглянула внутрь шарика. Но она дала много новой информации о пространственных характеристиках электрона. Были определены и новые величины, характеризующие электрон. Например, электрон теперь имеет не только массу и заряд, но ещё и спин и магнитный момент.

Если квантовая механика так настойчиво доказывает, что к малому объекту в целом неприменимы «классические», по сути — механистические, представления, то эти представления неприменимы и к структуре этого объекта. Следует отойти и от механистического представления о волне, аналогичной волнам на поверхности воды, потому что распространение квантовой волны происходит не в привычном нам пространстве, а в фазовом «пространстве» состояний, которое представляет собой определённый род математического множества. Волновая функция характеризует некоторое состояние квантового объекта, но не внутреннюю структуру. Квантовые величины являются характеристиками состояний и представляют собой показатели, внешнюю определённость, которая должна выражать внутреннюю.

Вращение и направленность

Можно сделать вывод, что квантовая механика не дала ответа на вопрос о структуре, но, что не менее важно, уточнила постановку этого вопроса. Кроме того, квантовая механика не смогла решить проблему бесконечной массы электрона. Макс Борн и Леопольд Инфельд в 1934 г. предложили оригинальное решение проблемы бесконечной массы в обход квантовой механики. Они преобразовали классическую электромагнитную теорию в нелинейную теорию. Но с квантовой механикой эта теория оказалась несовместима, и от неё отказались.

Распространившаяся среди физиков и принятая впоследствии Шрёдингером статистическая интерпретация признаёт объективный характер как волновых свойств, так и корпускулярных. Но в различных интерпретациях, разработанных на основе статистической, прослеживается некоторое «тяготение смыслов» в сторону частиц, в сторону первичности корпускулярной природы.

Несмотря на то, что основу полноценной квантовой механики заложили волновая теория Шрёдингера и понятие корпускулярно-волнового дуализма, все микрообъекты и в наше время больше понимаются как частицы. Но специфические характеристики микрообъектов, например, спин частицы, трудно поддаются классическим механическим представлениям.

Как может спин характеризовать структуру электрона? Перед тем, как пытаться ответить на этот вопрос, проследим кратко историю открытия этого понятия. Для этого вернёмся в эпоху старой квантовой теории Бора и Зоммерфельда.

Гипотезу об электроне, вращающемся вокруг своей оси, впервые предложил А. Комптон в 1921 г. Но Комптон не воспользовался своей идеей для объяснения аномального эффекта Зеемана, и его работа не оказала влияния на дальнейший ход событий.

В 1922 году в опыте Штерна — Герлаха была подтверждена гипотеза Зоммерфельда о пространственном квантовании в магнитном поле. Под этим подразумевается дискретность возможных пространственных ориентаций момента импульса. Схема опыта была следующей. Небольшая печь выпускала через отверстие серебряный пар. Из пара выделялся пучок атомов серебра, который пропускался через неоднородное магнитное поле и осаждался на пластинке. В результате получалось, что в поле пучок всегда расщеплялся на два, вместо того чтобы равномерно распределиться по пластинке. Результат этого опыта показал, что атомы серебра обладают общим моментом импульса и магнитным моментом, который может принимать только две ориентации относительно направления магнитного поля.

В 1925 г. немецкий физик Вольфганг Паули, исследуя дублетный характер спектров щелочных металлов, а также аномальный эффект Зеемана, высказал предположение для объяснения этих явлений, согласно которому электрону можно приписать некоторую «двузначность». Смысл двузначности Паули не объяснил.

В том же 1925 г. Ральф Крониг, узнав об идеях Паули, высказал предположение, что эта двузначность является результатом того, что самому электрону нужно приписать момент импульса, равный ½ ħ, и соответственный магнитный момент. Если полный момент j отличается от орбитального момента l на ±½, то это означает, что каждый электрон в дополнение к моменту, связанному с орбитальным движением, имеет ещё собственный момент с проекцией, равной ±½ ħ, на любое выбранное направление. Чтобы интерпретировать этот момент динамически, Крониг предположил, что электрон вращается вокруг собственной оси13 . Соображения Кронига не встретили поддержки ни у Паули, ни у ряда других теоретиков. Против гипотезы о вращении электрона высказывалось много возражений14 .

В том же 1925 г. появилась заметка Уленбека и Гаудсмита, в которой эти авторы независимо выдвинули идею о внутреннем моменте импульса и связанном с ним магнитном моменте.

«На языке моделей, который до создания квантовой механики был единственной основой для обсуждения, этот собственный момент электрона можно наглядно изобразить только как вращение электрона вокруг своей оси. Правда, такое представление сопряжено с рядом серьёзных трудностей»15 .

В речи, произнесённой в Лейдене в 1955 г. по случаю занятия профессорской кафедры Лоренца, Уленбек рассказал об открытии и публикации гипотезы о вращающемся электроне:

«Гаудсмит и я пришли к этой идее, изучая статью Паули, в которой был сформулирован знаменитый принцип запрета и электрону впервые приписывались четыре квантовых числа. Вывод Паули был довольно формальным; он не связывал никакой конкретной картины со своим предложением. Для нас оно казалось загадкой. Мы свыклись с представлением, что каждому квантовому числу соответствует степень свободы, и, с другой стороны, с точечностью электрона, который, очевидно имел лишь три степени свободы, и не могли найти место для четвёртого квантового числа. Мы могли принять его только в том случае, если электрон является маленькой сферой, способной вращаться…

Несколько позже мы обнаружили из работы Абрагама, что множитель 2 в магнитном моменте вращающейся сферы с поверхностным зарядом можно понять классически. Это ободрило нас, но наш энтузиазм в значительной мере остыл, когда мы обнаружили, что скорость вращения на поверхности электрона должна во много раз превышать скорость света! …

Лоренц … очень заинтересовался нашей идеей, хотя, я думаю, в душе относился к ней несколько скептически. … через неделю он передал нам … рукопись, содержавшую длинные расчёты электромагнитных свойств вращающегося электрона. Мы не вполне поняли их, но было очевидно, что представление о вращающемся электроне, если его принимать всерьёз, связано с большими трудностями. Например, магнитная энергия электрона должна быть столь велика, что его масса по принципу эквивалентности должна превосходить массу протона, или, если принять известное значение массы, его размеры должны превосходить размеры атома! И то, и другое казалось бессмыслицей»16 .

Паули неохотно принимал гипотезу вращающегося электрона из-за её классического механического содержания. Действительно, трудно говорить о моменте импульса, не думая о вращении. Здесь снова обнаруживается ограниченность понятий механики и связанных с ними представлений.

Спин — характеристика, которая не имеет прямого аналога в классической механике. Она имманентна для частицы, выражает внутренне присущую подвижность. Это единственная квантовая характеристика, которая указывает на собственную пространственную ориентированность электрона безотносительно окружения. В этом смысле можно сказать, что спин выражает структуру частицы.

На данном этапе такое объяснение было бы чрезвычайно туманным. Мы также не выявили, какое свойство волны выражает спин, а упомянули только интерпретацию спина для классического представления о частице. Позже, когда мы выясним роль статистики в квантовых явлениях, значение спина откроется нам с другой стороны.

Неопределённость

В 1927 году Вернер Гейзенберг ввёл в свою теорию соотношение неопределённостей, которое стало принципом квантовой механики. Согласно этому соотношению, определённость (в субъективистской терминологии — точность измерения или точность знания) импульса и координаты взаимно ограничивают друг друга: увеличение одной определённости уменьшает другую. Это же соотношение справедливо для энергии и отрезка времени, в течение которого квантовый объект обладает этой энергией. Соотношение неопределённостей следовало из признания волновой природы частиц.

«Как следует из квантовой механики, одна из противоречивых тенденций, свойственных механическому движению, заключается в том, что всякая тенденция к пространственному ограничению движения неразрывно соединена с тенденцией к увеличению количества движения. Взаимосвязь между этими двумя противоречивыми тенденциями количественно выражается соотношением неопределённости…»17

В некоторых учебниках и научно-популярных материалах объяснение этого принципа строится на толковании определённости как точности измерения, наблюдения или знания. Такое объяснение неверно и превращает теоретическую физику из науки в игру субъективных эффектов. Соотношения неопределённостей выражают объективно реальную закономерность, а значит, расширяют, а не ограничивают наши познавательные способности, как бы ни противились этому самоназванные «материалисты», по невежеству отрицающие квантовую механику за агностицизм.

«Квантовая механика в своей основе отрицает представление о движении как сумме состояний покоя. Квантовая механика глубже раскрывает сущность движения, так как показывает, что всякое явление, ограничивающее положение частицы в пространстве в то же время изменяет её количество движения»18 .

Данная мысль философа Владимира Готта проясняет важное философское отличие новой механики от старой. Если в классической механике апория Зенона о летящей стреле устранялась введением в теорию математических понятий предельного перехода и отношения бесконечно малых величин, то в квантовой механике абстрактные представления о покое и жёсткой локализации исчезают по чисто физическим соображениям, потому что сами объекты исследования проявляют себя как не-покоящиеся и не-локализованные. Диалектический принцип, согласно которому материя всегда находится в движении, здесь обнаруживается в квантовой механике с необычайной ясностью. Попирая обывательскую метафизику, диалектика пробивает себе дорогу.

Имея в виду принцип неопределённостей, мы можем по-новому рассмотреть вопрос о структуре. В первую очередь становится понятным, что не получится даже умозрительно схватить электрон в какой-то точке, обездвижить, изолировать от внешних воздействий и затем препарировать. Сама «размытость» по пространству или энергии переходит в разряд структурных свойств, так как посредством этой «размытости» электрон может взаимодействовать с окружением. Структура не может быть только внутренней определённостью — это было бы абсолютизацией категории внутреннее. Следовательно, не нужно рассматривать строго локализованный объект, то есть замкнутый в ограниченной области пространства, пределы которого мы по механистической традиции назвали бы границами самого объекта. Всеобщее взаимодействие частиц материи оказывается существеннее и определённее, чем их собственное бытие (бытие-в-себе), изолированность которого всегда относительна. В квантовой механике эта диалектика вошла в саму физическую основу теории. Мы продолжим эти рассуждения далее при рассмотрении выводов квантовой теории поля.

Окружение

После опубликования уравнения Шрёдингера в 1926 году Оскар Клейн и Владимир Фок независимо друг от друга обобщили это уравнение на случай релятивистских частиц. Полноценную квантово-релятивистскую теорию взаимодействия электронов с электромагнитным полем разработал Поль Дирак в 1928 г. Все результаты теории Дирака оказываются в согласии с экспериментами и с результатами существовавших ранее теорий, основанных на гипотезе о вращающемся электроне.

«… в намерения Дирака не входило простое построение теории вращающегося электрона. Он подошёл к решению задачи по-другому, сформулировав вопрос, который сейчас кажется очень странным. В начале своей статьи, написанной в 1928 г., Дирак спрашивает:

„Почему Природа непременно должна предпочесть эту конкретную модель электрона, а не просто удовлетвориться существованием точечного заряда?“

С современной точки зрения, такой вопрос аналогичен вопросу „Почему бактерия имеет только одну оболочку?“ Наличие спина ħ/2 — это просто одно из свойств, определяющих электрон, а не какую-то иную частицу из множества частиц с различными спинами, известных на сегодняшний день. Тем не менее, в 1928 г. можно было верить, что всё вещество состоит из электронов и чего-то похожего, но обладающего положительным зарядом и являющегося составной частью атомных ядер»19 .

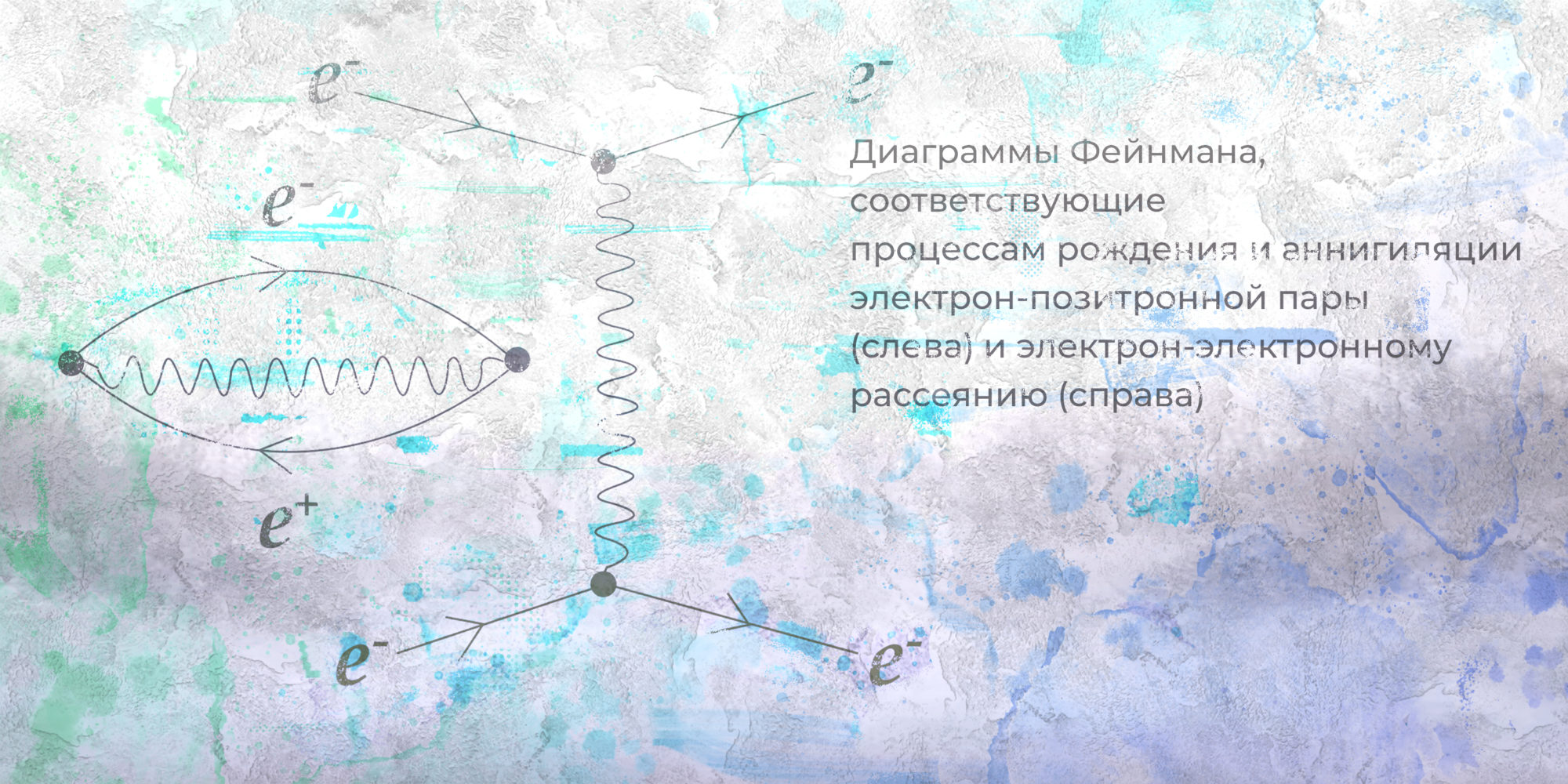

Из теории Дирака следовало существование состояний электрона с отрицательной энергией. Дирак интерпретировал эти состояния как бесконечный фон, заполненный электронами — электронный вакуум, который в силу своей однородности во Вселенной недоступен для наблюдения. Этот фон проявляется только тогда, когда электрон из фона перейдёт в «реальное» состояние с положительной энергией, а на месте электрона образуется «дырка» в фоне с положительным зарядом e+. В 1932 г. такие дырки были обнаружены экспериментально как реальные частицы с помощью камеры Вильсона в магнитном поле. Их назвали позитронами.

Для более глубокого исследования структуры электрона мы обратимся теперь к выводам квантовой теории поля, которая явилась развитием и обобщением квантовой механики, квантово-релятивистской теории Дирака и классической теории поля.

Понятие виртуальных частиц введено в квантовой теории поля для интерпретации математической модели взаимодействия частиц. Виртуальные частицы являют собой промежуточные состояния системы взаимодействующих частиц. Виртуальность в физическом смысле означает, что частица не существует дольше того времени, которое требуется для обладания определённой энергией.

Несмотря на популярность вопроса о характере реальности виртуальных частиц, который иногда поднимается в философской литературе, научпопе и интернете, некоторые физические явления позволяют нам с уверенностью рассматривать виртуальные частицы как объективно реальные вещи.

Электромагнитное поле, создаваемое электроном, распространяется виртуальными фотонами. Для любого, в том числе виртуального, фотона может быть реализована пороговая реакция превращения в пару электрон — позитрон под действием внешнего для виртуального фотона поля. Виртуальные электрон и позитрон, родившиеся из виртуального фотона вблизи «реального» электрона, испытывают на себе действие его поля. Вследствие электростатического отталкивания (по закону Кулона) виртуальные электроны несколько удаляются от «реального» электрона, а позитроны приближаются к нему, так что вокруг него возникнет область со скоплением положительных зарядов. Это явление, предсказанное теоретически, получило название поляризации вакуума. Экспериментально оно проявляется в виде отклонения в энергии между энергетическими уровнями атома водорода.

Помимо того, что в поисках структуры электрона вновь и вновь шатаются наши обыденные представления о частице, также пошатнуться должны и привычные представления о физическом поле. Выводы квантовой теории поля показали ограниченность метафизических представлений о вакууме как о пустоте, о поле как о «месте, где действует сила», о взаимодействии объектов в умозрительных условиях изоляции от внешнего мира.

Развитие квантовой теории поля утвердило среди физиков одну из основных диалектико-материалистических идей: объект или процесс должен рассматриваться во взаимной связи и взаимном действии с окружением. По сути, объекты и процессы — одно и то же. Каждая «вещь» — это процесс взаимодействия чего-то с чем-то, а каждый процесс взаимодействия объектов может проявлять себя как «отдельный» объект.

«Диалектический материализм указывает, что все предметы и явления в природе находятся во взаимной связи и обусловленности. Любое явление можно понять правильно только в связи с окружающим миром. Поэтому в изучении свойств микрообъектов важнейшую роль играет изучение внешних связей, т. е. взаимодействий данного микрообъекта с другими телами и полями. … Таким образом, если внутренние связи определяют структуру объекта, то во внешних связях его структура проявляется. … Во всяком взаимодействии с внешними телами оказываются как внутренние, так и внешние связи. Но в одних случаях определяющую роль играют внутренние связи, в других — внешние. Безусловно, пространственная конфигурация играет в этом определённую роль. Но нельзя придавать ей такой категорический характер. Например, в случае атома мы довольно точно можем произвести такое относительное подразделение связей на внутренние и на внешние. В случае же „элементарных“ частиц это в настоящее время сделать действительно затруднительно, так как они ещё очень слабо изучены»20 .

Понимание структуры как внутренней определённости, проявляющейся во внешних связях, нужно применить к структуре квантовых объектов. Для таких объектов размывается грань между пространственно-внутренним и пространственно-внешним. Ещё вернее будет сказать, что в микромире явно обнаруживается условность этой грани и неправомерность её абсолютизации, к которой привык метафизический обыденный ум. Связи и взаимодействие объекта с его окружением нельзя рассматривать как только внешнее. Эти связи столько же определяют структуру микрообъектов, сколько и проявляют её.

Следовательно, электромагнитное поле электрона является его структурой, оно — явление структуры. Это поле взаимодействует само с собой: кванты поля, виртуальные фотоны, превращаются в электрон-позитронные пары; действие поля на эти пары приводит к перераспределению этих частиц, которое обратным образом влияет на поле. Производное от поля окружение из позитронов тоже составляет структуру электрона. Кроме того, виртуальные позитроны сами имеют вокруг себя «ещё более» виртуальное поле, которое также поляризуется. Чем выше степень этой виртуализации, тем более ничтожно явление, но для общей картины об этом нужно упомянуть.

Стоит отметить некоторые существенные затруднения, с которыми столкнулась квантовая теория поля и которые до сих пор не преодолены окончательно, хотя разработаны различные математические приёмы устранения этих затруднений в расчётах. Это не умаляет смысл предшествующих рассуждений о структуре электрона, но даёт идеи для дальнейшего поиска.

По предсказаниям теории поляризация вакуума должна приводить либо к бесконечной массе электрона, либо к нулевому заряду, так как число экранирующих позитронов вокруг электрона должно быть бесконечно большим.

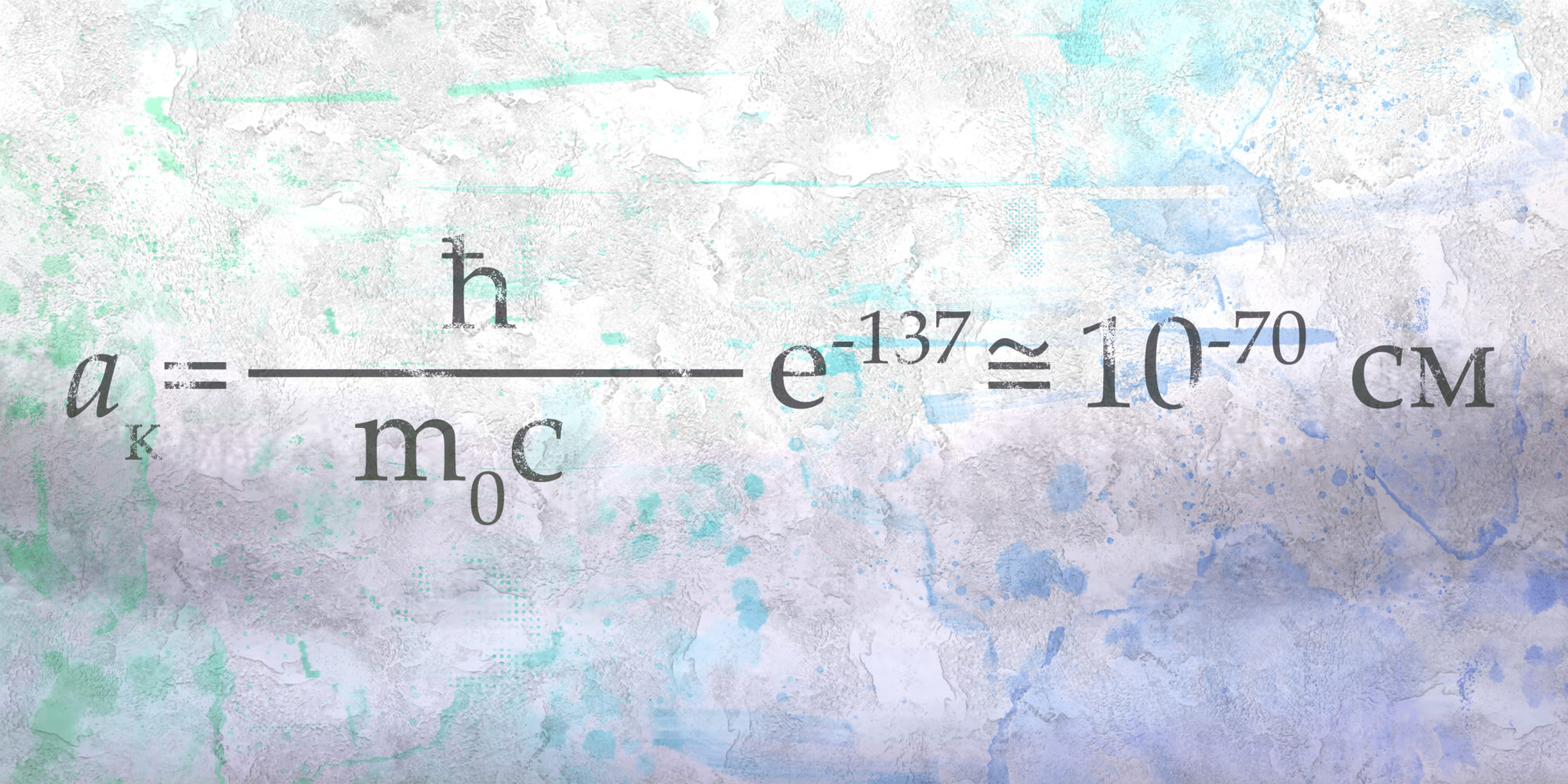

Когда Виктор Вайскопф подсчитал собственную массу электрона с учётом поляризации вакуума, то он получил поразительно малый радиус электрона21 :

Эта величина оказалась слишком малой, и её физический смысл сомнителен. Даже гравитационный радиус электрона (~10−55 см) больше этой величины. Для сравнения, гравитационный радиус Земли составляет всего 0,844 см. Это говорит о том, что в структуре электрона может существенную роль играть гравитация, которая, как известно, не учитывается в квантовой физике. Таким образом, можно сказать, что квантовая теория отодвинула проблему структуры электронов в область исключительно малых масштабов.

Мы приняли, что результат взаимодействия электрона с собственным полем, которое находится как бы «вне» электрона, в вакууме, является структурным элементом самого электрона. Есть ещё один интересный эффект взаимодействия электрона с вакуумом. Оказалось, что электроны в атомах движутся не ровно по тем «орбиталям», которые рассчитываются в квантовой механике. Из-за взаимодействия электрона с «флуктуациями вакуума» происходит что-то вроде неустранимого броуновского движения возле орбитали, «дрожание» электрона.

Эти явления, несмотря на их тонкость, указывают на совершенную неадекватность представлений о вакууме как о пустоте. Сейчас мало кто из учёных представляет себе вакуум буквально, если речь не идёт об упрощённых моделях. Кроме того, снова оказывается неверным и представление о пространственных границах, жёстко и устойчиво локализующих микрочастицу.

Так что же внутри?

К текущей строчке мы подошли с некоторым развитием нашего исходного представления. До этого мы обращались с электроном как с всё той же классической частицей-шариком, которому мы просто добавляли всякие необычные квантовые свойства. Вначале мы взяли электрон в общем классическом понимании частицы и в специальном понимании электрона как такой частицы, которая является атомом электричества, и попытались оценить его размер. Далее, мы посмотрели на электрон как на волну в интерпретации Шрёдингера (волновой пакет), затем учли спин и те особенности, которые вносит в понимание структуры соотношение неопределённостей.

Наконец, когда мы подобрались к квантово-полевым явлениям, мы подошли к структуре электрона с другой стороны: если до этого мы указывали на проявление структуры «извне» электрона, то теперь мы можем показать структуру «внутри», разделяя его «по слоям». Общий принцип определения структуры объекта должен оставаться одним и тем же для любых приближений и уточнений. Заключаться он должен в определении структуры его взаимодействий как «внешних», так и «внутренних».

При переходе к квантовой теории поля перед нами предстаёт совсем другая физическая картина существования и взаимодействия объектов, где различие между собственно частицей (дискретным) и полем (непрерывным) становится условной и относительной.

Имея в виду эти соображения, перейдём теперь к «послойному» описанию структуры, которое привёл в своих статьях Дмитрий Блохинцев22 23 . Размер различных слоёв соответствует характерным величинам различных видов взаимодействия, в которых участвует электрон. Блохинцев особо уделяет внимание «слабым» явлениям, таким, как описанные выше поляризация вакуума и броуновское движение. Кроме этого, он оценивает область слабого взаимодействия, в котором участвует электрон, через виртуальный процесс распада электрона на мюон, электронное антинейтрино и мюонное нейтрино. Радиус этого взаимодействия имеет порядок 10−16 см.

Блохинцев представляет схематичное изображение структуры электрона, разделённой на слои виртуальных частиц, соответствующих различным взаимодействиям.

Данная схема основана на псевдоклассическом представлении об электроне, неподвижно закреплённом в какой-то точке пространства24 .

Итак, электрон испускает и поглощает виртуальные фотоны, кванты своего электромагнитного поля. Эти фотоны поляризуют вакуум, так что первый внешний слой «атмосферы» электрона состоит из виртуальных пар электрон — позитрон. Эта атмосфера имеет размеры комптоновской длины электрона, то есть порядка 10−11 см. Плотность этой атмосферы ничтожна из-за малости постоянной тонкой структуры, определяющей силу электромагнитных взаимодействий.

Процессы, продуцирующие следующие слои вглубь атмосферы, также протекают виртуально, чтобы не нарушался закон сохранения энергии. Кроме того, эти процессы могут быть производными от других виртуальных процессов, например, от поляризации вакуума. Ближе к центру электрона должна возникать атмосфера из пар других частиц — π-мезонов. Характерный размер составляет 1,4 ⋅ 10−13 см. Атмосфера π-мезонов, в свою очередь, продуцирует атмосферу виртуальных нуклонов и антинуклонов. Масштаб этого слоя составляет 2 ⋅ 10−14. Таким образом, вокруг центра электрона имеется система оболочек, образованных парами частиц и античастиц разного сорта. Все эти оболочки имеют очень малую плотность.

Ещё на меньших расстояниях (10−16 см) будут существенными слабые взаимодействия, которые только в этом масштабе будут заметными. И где-то совсем в глубине электрона будет существенна величина гравитационного взаимодействия ~10−55 см и «квантовый» радиус электрона ~10−70 см (см. выше оценку Вайскопфа для учёта поляризации вакуума).

Блохинцев приводит следующее пояснение к представленной схеме:

«…нужно отметить, что электрон — частица очень лёгкая, и поэтому при всех процессах [С рождением более тяжёлых виртуальных частиц. — А. Б.], которые мы рассмотрели, электрон получает сильную отдачу. В силу этого, в действительности структура электрона не такая наглядная, как мы изобразили выше.

Портрет электрона, который мы могли бы получить на опыте, должен походить на портрет лица, прыгающего со стула на стул перед своим фотографом»25 .

Заключение

Мы рассмотрели, как обогащалось физическое понимание структуры электрона в ходе развития физической теории. Кроме того, мы увидели, что это развитие привело к развитию философского понимания структуры: от механистического понятия к диалектическому. Философ Владимир Свидерский показал в своей работе, что понятие структуры и структурных элементов в диалектическом материализме развивалось в связи с развитием физики элементарных частиц:

«Прежде всего, если рассматривать „элементарные частицы“ в качестве элементов, образующих физические объекты, то бросаются в глаза следующие их особенности. … элементы естественно представлять в виде каких-либо пребывающих или изменяющихся процессов или устойчивых отношений, находящихся в некоторой структурной связи с другими процессами и отношениями. Подобные элементы, испытывая на себе влияние других элементов и всей системы как целого, в то же время сохраняли своё отличие, самостоятельность и определённую независимость от других элементов в рамках данного целого.

В случае же „элементарных“ частиц любой из элементов предполагает прямую или косвенную связь его с другими элементами, способность перехода его во все другие элементы и, наконец, возможность порождения при определённых условиях данным элементом всех других элементов. Таким образом, здесь каждый элемент несёт на себе печать других элементов в смысле потенций и возможностей перехода в них и черт того общего физического целого, которое реализуется совокупностью „элементарных“ частиц и полей в нашей части Вселенной»26 .

«…структурные связи и соотношения [частицы] с другими частицами определяются её внутренней структурой. Таким образом, обнаруживается органическая связь внутренней структуры элементов со структурой возможной связи между элементами»27 .

Заявления о бесструктурных частицах имеют под собой ложные основания и являются результатом путанных философских взглядов. К счастью, на практике наука не останавливается на подобных заявлениях.

Развитие физики снова и снова опровергает устаревшие идеалистические представления об элементарных частицах. Но современные учёные-физики часто оказываются идеалистами и поддерживают противные науке концепции. Причина этого лежит не в физике, а в условиях жизни учёных в современном обществе. Сформировавшись в эпоху глубокой реакции как узкие специалисты, подверженные всем заблуждениям буржуазной пропаганды в той же мере, что и таксисты, и доставщики еды и продавцы-консультанты, физики просто не могут противостоять потоку идеалистических помоев, льющемуся со всех сторон. Противостоять и бороться с невежеством может тот, кто в ходе самостоятельных поисков доходит до диалектического материализма.

Талантливый физик, понимающий диалектический материализм, способен на основе существующего массива экспериментальных данных и физических теорий находить ответы на основополагающие вопросы о природе. Пример — Дмитрий Иванович Блохинцев, на основе работ которого написана эта статья. Конечно, нельзя полагать, что он поставил точку в проблеме структуры электрона. Он прочертил линию к множеству новых вопросов, ответить на которые предстоит уже современным физикам. Так и развивается человеческое познание.

Примечания

- «Современная наука рассматривает электрон как фундаментальную элементарную частицу, не обладающую внутренней структурой и размерами». Наумов А. И. Физика атомного ядра и элементарных частиц. — М.: Просвещение, 1984. — С. 82. ↩

- «Господствующей стала точка зрения, согласно которой цепочка составных элементов материи завершается дискретными бесструктурными образованиями, которые и были названы „элементарными частицами“». Ibid. — С. 260. ↩

- «Сравнение измеренного и рассчитанного собственного магнитного момента устанавливает предел возможной электрической субструктуры на уровне 130 ГэВ, опять же, ограниченный неопределённостью в независимых определениях постоянной тонкой структуры, а не погрешностями в расчётах g или QED». Gabrielse, G.; et al. (2006). «New Determination of the Fine Structure Constant from the Electron g Value and QED». Physical Review Letters. 97 (3): 030802 (1–4). ↩

- Кудрявцев П. С. История физики. т. III. От открытия квант до квантовой механики. М., «Просвещение», 1971. ↩

- Спиркин А. Г. Основы философии, 1988. ↩

- Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия:, 1983. ↩

- Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Том 2. Теория поля, 1973. ↩

- Блохинцев Д. И. Труды по методологическим проблемам физики, М.: Издательство Московского университета, 1993., стр. 19. ↩

- Блохинцев Д. И. Основы квантовой механики. 1976, стр. 47. ↩

- Атомная орбиталь // Википедия. ↩

- Electron wave-packet interference // Wikipedia. ↩

- Блохинцев Д. И. Основы квантовой механики. 1976, стр. 48. ↩

- Ван дер Варден Б. Принцип запрета и спин // Теоретическая физика 20 века. М.: Издательство иностранной литературы, 1962. С. 244. ↩

- Спасский Б. И. История физики. Ч. II. 2 изд. М.: Высшая школа, 1977. С. 241. ↩

- Крониг Р. Переломные годы // Теоретическая физика 20 века. М.: Издательство иностранной литературы, 1962. С. 31. ↩

- Ван дер Варден Б. Принцип запрета и спин // Теоретическая физика 20 века. М.: Издательство иностранной литературы, 1962. С. 246–247. ↩

- Готт В. С. Философские вопросы современной физики. 2 изд. М.: Высшая школа, 1972. С. 65. ↩

- Готт В. С. Философские вопросы современной физики. 2 изд. М.: Высшая школа, 1972. С. 66. ↩

- Вайнберг С. Квантовая теория поля. Т. 1. Общая теория / Пер. с англ; Под ред. В. Ч. Жуковского. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. — 648 с. — C. 21. ↩

- Готт В. С. Философские вопросы современной физики. 2 изд. М.: Высшая школа, 1972. С. 170–171. ↩

- Блохинцев Д. И. Книга В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» и современные представления о структуре элементарных частиц» // Успехи физических наук. — 1959. — № 1. — С. 5–6. ↩

- Блохинцев, Д. И. Новые представления об электроне // Избранные труды. Том 2. — М.: Физматлит, 2009. — C. 677–683. ↩

- Блохинцев Д. И. Книга В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» и современные представления о структуре элементарных частиц» // Успехи физических наук. — 1959. — № 1. ↩

- Блохинцев, Д. И. Новые представления об электроне // Избранные труды. Том 2. — М.: Физматлит, 2009. — С. 680. ↩

- Блохинцев Д. И. Книга В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» и современные представления о структуре элементарных частиц» // Успехи физических наук. — 1959. — № 1. С. 9. ↩

- Свидерский В. И. О диалектике элементов и структуры в объективном мире и в познании // М., Соцэкгиз, 1962. — С. 172–173. ↩

- Свидерский В. И. О диалектике элементов и структуры в объективном мире и в познании // М., Соцэкгиз, 1962. — С. 174. ↩